|

|

Незавершенная демографическая модернизация в России

Вишневский А.Г. 1

(Опубликовано в журнале "SPERO", №10, весна-лето 2009

года, с. 55-82)

В этой статье демографическая модернизация рассматривается

с позиций концепции консервативной, или инструментальной, модернизации

России, развитой автором ранее2.

В свою очередь, отправной точкой для разработки этой концепции послужили

размышления по поводу советской демографической реальности.

В ряду других социально-исторических процессов демографическая

модернизация предстает как демографический срез общей модернизации,

понимаемой как превращение аграрного сельского общества в промышленное

и городское. В странах пионерной модернизации — это постепенная

спонтанная трансформация, идущая на протяжении жизни нескольких

поколений и охватывающая все стороны исторического развития — его

технологическую составляющую, эволюцию системы социальных отношений

и институтов, изменения культуры и даже структуры человеческой личности.

В странах догоняющей модернизации, к которым относится и Россия,

— это прежде всего основанное на избирательном заимствовании готовых

образцов ускоренное развитие отдельных сегментов общественного организма

при сохранении, по крайней мере частичном, всех остальных, традиционных

сегментов в неизменном виде. Более того, из-за отсутствия в таких

странах исторически подготовленных движущих сил модернизации частичная

направленная и избирательная трансформация вынуждена опираться на

традиционные социальные формы как на свой основной ресурс, что порождает

заботу об их консервировании.

Определение «консервативная» указывает на эту сторону

догоняющей модернизации — ее опору на сохраняемые и даже охраняемые

традиционные социальные формы, нормы, ценности и т. д. Определение

«инструментальная», со своей стороны, — указание на зависимость

такой модернизации от заимствования готовых «инструментов», технологических

и научных достижений без органичного для них социального и культурного

«бульона», вне которого они не способны к саморазвитию. Таким образом,

оба определения описывают один и тот же процесс с разных сторон

и взаимно дополняют друг друга.

НЕЗАВЕРШЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СМЕРТНОСТИ

Успехи модернизации

Самым ярким свидетельством незавершенности демографической

модернизации в России служит ситуация со смертностью.

В сравнительно недалеком прошлом смертность была высока

повсеместно, в 1870-е гг. даже в Европе были страны, ожидаемая продолжительность

жизни в которых не достигала 40 (Германия, Нидерланды) и даже 35

лет (Австрия), на этом фоне Россия не выглядела слишком отсталой.

Но модернизация смертности во всех странах европейской культуры

в это время уже началась, в них разворачивался эпидемиологический

переход3, и продолжительность

жизни быстро росла. К началу ХХ в. она уже определенно оторвалась

от своего допереходного уровня, все чаще превышала 45, а то и 50

лет, в то время как в России никаких существенных изменений не происходило,

смертность оставалась традиционно высокой, чему соответствовала

очень низкая продолжительность жизни — 32 года на момент первой

российской переписи населения (1897). В первые десятилетия ХХ в.

некоторое снижение смертности наметилось и в России, но оно шло

медленно, отрыв России от передовых стран того времени неуклонно

нарастал.

Часто думают, что перелом наступил после установления

советской власти, однако статистика этого не подтверждает. Годы

революции, Первой мировой и особенно Гражданской войны прервали

даже ту слабую тенденцию к снижению смертности, которая все же наметилась

в России в первые десятилетия ХХ в. Самое большое, что удалось сделать

за период между двумя мировыми войнами, — это возвратиться на предреволюционный

уровень и, может быть, чуть-чуть улучшить показатели смертности

к концу 1930-х гг.

Но отставание от западных стран за это время даже увеличилось.

Экономическая, социальная и политическая обстановка

в межвоенном СССР не способствовала снижению смертности, скорее,

напротив, нередко тормозила его или даже служила причиной роста

смертности. В то же время, по-видимому, какие-то общецивилизационные

процессы, протекавшие в СССР, как и во всем мире, в это противоречивое

для страны время и связанные с распространением городской культуры,

ростом образования, развитием системы здравоохранения, делали советское

общество более восприимчивым ко многим нововведениям, на которые

опирался тогда эпидемиологический переход на Западе. Их освоение

часто было просто необходимо, без них была бы невозможна стремительная

урбанизация, приводившая к появлению огромных людских скоплений

в городах, рисковавших стать источниками массовых эпидемий. Не могли

не сказаться и промышленно-технические последствия индустриализации,

расширявшие возможности заимствования и распространения новых медицинских

и санитарных технологий.

Все это принесло плоды не сразу, в конце 1930-х гг.

смертность в России была еще очень высокой: каждый пятый младенец

умирал, не дожив до года, практически не снижалась смертность взрослого

населения, ожидаемая продолжительность жизни мужчин была такой же,

как в конце 1920-х, и мало отличалась от уровня 1913 г. У женщин

положение было несколько лучше, но не принципиально, отрыв от европейских

стран или от США был колоссальным4.

Резкий скачок произошел только после Второй мировой

войны и, по-видимому, прежде всего был связан с появлением в это

время антибиотиков, позволивших резко сократить детскую смертность

и вообще смертность от инфекционных заболеваний, включая туберкулез.

Советские наука и промышленность оказались к этому времени на достаточно

высоком уровне, чтобы быстро освоить это мощное оружие борьбы со

смертью. Оно было создано на Западе (особенно важным был период

с момента открытия А. Флеммингом пенициллина в 1928 г. до получения

чистого пенициллина X. Флори и Э. Чейном в 1940 г.), но уже в 1942

г. З. Ермольевой был получен первый отечественный пенициллин, и

вскоре он стал внедряться в практику. Младенческая смертность в

СССР начала снижаться уже во время войны5:

в 1950 г. она была вдвое ниже, чем в 1940-м. Два десятилетия между

серединой 1940-х и серединой 1960-х гг. стали периодом небывало

быстрого снижения смертности в России, в результате которого резко

сократилось ее отставание по продолжительности жизни от западных

стран. К сожалению, этот период закончился, и Россия стала быстро

терять завоеванные позиции. В то время как в большинстве промышленно

развитых, урбанизированных и в этом смысле модернизированных стран

смертность продолжала сокращаться, в России и в других советских

республиках, напоминавших эти страны по уровню урбанизации, промышленного

развития, образования и ряду других параметров, на первый взгляд

говоривших о сходном с западным уровне модернизации, рост продолжительности

жизни прекратился и даже сменился ее снижением.

Новое отставание

История нарастающего нового отставания России по этому

показателю многократно и подробно описана, здесь можно ограничиться

лишь небольшой иллюстрацией, показывающей, как к концу ХХ в. это

отставание снова стало почти таким же, каким оно было в его начале

(рис. 1).

Рисунок 1. Отставание России по ожидаемой продолжительности

жизни при рождении от США, Франции, Швеции и Японии в ХХ и

в начале XXI в., лет

Источник: Данные национальных статистик соответствующих

стран.

Особенно показательным было то, что происходило с младенческой

смертyостью. К середине 1960-х гг. в России она сократилась в 4

раза по сравнению с 1950 г. (в 8 раз по сравнению с 1940-м) и сравнялась

со средней для Западной Европы, что, конечно, было большим достижением.

Но затем снижение младенческой смертности замедлилось, а 1970-е

гг. (эпоха «развитого социализма») оказались для нее особенно бесславными:

самый низкий показатель был зафиксирован в 1971 г., после чего он

повысился, опуститься же ниже уровня 1971 г. смог лишь в 1982 г.

Только после этого снижение младенческой смертности возобновилось,

но было медленным и непоследовательным — в отдельные годы показатель

снова повышался.

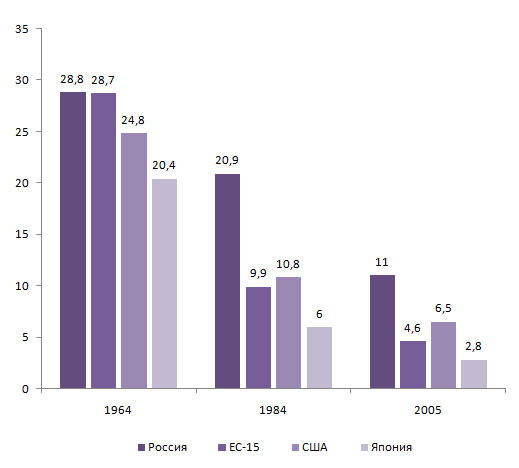

В результате практически исчезнувшее к 1964 г. отставание

от Западной Европы снова приобрело огромные размеры: 20 лет спустя,

в 1984 г., российский показатель более чем вдвое превышал европейский;

еще через два десятилетия, в 2005 г., несмотря на несколько ускорившееся

снижение младенческой смертности в России, это соотношение даже

ухудшилось (рис. 2).

Рисунок 2. Младенческая смертность в России, ЕС-15 (до

расширения в 200 г.), США и Японии, на 1000 родившихся

Источник: Данные национальных статистик соответствующих

стран и Евростата.

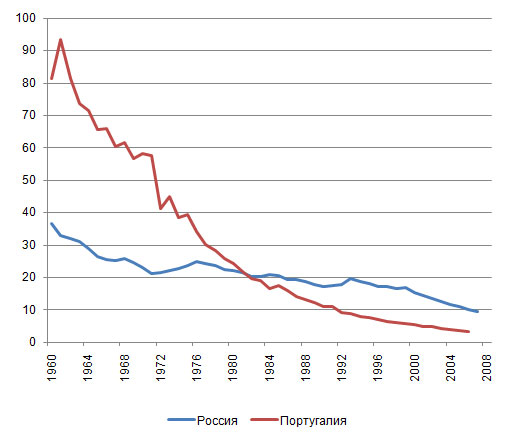

Противоестественность эволюции младенческой смертности

в России видна при сравнении ее с одной из самых бедных европейских

стран — Португалией. В середине 1960-х гг. португальский показатель

был в 2,5 раза выше российского, в начале 1980-х показатели сравнялись,

сейчас российский показатель втрое выше португальского (рис.

3). При этом следует иметь в виду, что официальная российская

статистика занижает уровень младенческой смертности по сравнению

с его оценкой по международным стандартам вследствие того, что Россия

до сих пор не перешла на общепринятые рекомендуемые ВОЗ критерии

определения живорождения6.

Рисунок 3. Младенческая смертность в России и Португалии

с 1960 г.,

на 1000 родившихся

Источник: Данные Росстата и Евростата.

Не менее убедительным доказательством того, что модернизация

смертности в России зашла в тупик, стала крайне неблагоприятная

динамика смертности населения трудоспособного возраста — от 15 до

60 лет. Если смертность детей все же снижалась, то у населения в

трудоспособных возрастах, особенно у его мужской части, преобладала

тенденция роста смертности, тогда как случаи ее снижения были лишь

кратковременными эпизодами.

Причины смерти: непреодоленная архаика

Неблагоприятные показатели смертности, в свою очередь,

отражают непреодоленную архаику структуры причин смерти, от которых

умирают россияне.

Эта архаика имеет два измерения.

С одной стороны, какой бы крупный класс причин смерти

мы ни взяли, от причин любого класса в России умирают раньше, чем

на Западе. Это значит, что у нас, как и десятилетия назад, все классы

причин сохраняют силу почти на всей шкале возрастов, тогда как на

Западе их действие ограничено в основном верхней частью этой шкалы.

От одних и тех же причин россияне умирают раньше, чем европейцы,

американцы или японцы, причем разница в среднем возрасте смерти

очень велика (табл. 1).

Таблица 1. Разница в среднем возрасте смерти между Россией

и странами «западной модели» смертности7

|

Классы причин смерти

|

Средний возраст смерти, лет

|

Разница

|

|

Россия 2006

|

«Западная модель»*, 2005

|

|

Мужчины

|

|

Все причины

|

60,35

|

76,54

|

16,19

|

|

в том числе:

|

|

Новообразования

|

65,13

|

75,37

|

10,24

|

|

Болезни системы кровообращения

|

67,93

|

79,79

|

11,87

|

|

Внешние причины смерти

|

43,60

|

56,88

|

13,28

|

|

Болезни органов пищеварения

|

54,99

|

73,33

|

18,34

|

|

Болезни органов дыхания

|

60,26

|

82,38

|

22,11

|

|

Прочие болезни

|

50,34

|

76,28

|

25,93

|

|

Инфекционные и паразитарные болезни

|

44,17

|

72,21

|

28,04

|

|

Женщины

|

|

Все причины

|

73,23

|

82,47

|

9,24

|

|

в том числе:

|

|

Болезни системы кровообращения

|

77,95

|

85,80

|

7,85

|

|

Новообразования

|

67,46

|

76,69

|

9,24

|

|

Прочие болезни

|

68,68

|

83,34

|

14,66

|

|

Болезни органов пищеварения

|

62,67

|

81,36

|

18,69

|

|

Внешние причины смерти

|

50,09

|

69,06

|

18,98

|

|

Болезни органов дыхания

|

66,13

|

85,49

|

19,37

|

|

Инфекционные и паразитарные болезни

|

43,07

|

79,28

|

36,21

|

Ранжировано по последнему столбцу.

Примечание: * используемая здесь «западная модель» сконструирована

Е. М. Андреевым; она соответствует усредненной таблице смертности

по причинам смерти, объединяющей данные за 2005 г. для 13 стран:

Австрии, Великобритании, Германии, Греции, Ирландии, Испании,

Люксембурга, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.

Источник: Россия перед лицом демографических вызовов:

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

2008. — М.: ПРООН, 2009. C.67.

С другой стороны, в России очень высокая доля смертей

от причин с относительно более низким возрастом смерти (табл.

2). Если взять, например, три выделенные в табл. 1 класса

причин с самым низким средним возрастом смерти у мужчин в России

(внешние причины, инфекционные и паразитарные болезни, прочие болезни),

то они ответственны за 279 из каждой 1000 смертей (табл. 2).

На Западе же от трех классов причин с минимальным средним возрастом

смерти (внешние причины, инфекционные и паразитарные болезни, болезни

органов пищеварения) умирает всего 123 из каждой тысячи умерших,

притом что минимальный средний возраст смерти от этих причин на

Западе намного выше, чем у нас.

Таблица 2. Вероятность умереть на протяжении жизни от

основных классов причин смерти в России и на Западе

|

|

Мужчины

|

Женщины

|

|

Россия,

2006

|

Запад,

2005

|

Россия,

2006

|

Запад,

2005

|

|

Все причины

|

1000

|

1000

|

1000

|

1000

|

|

в том числе:

|

|

Инфекционные и паразитарные болезни

|

23

|

21

|

7

|

20

|

|

Новообразования

|

132

|

273

|

122

|

208

|

|

Болезни системы кровообращения

|

496

|

337

|

671

|

382

|

|

Болезни органов дыхания

|

51

|

127

|

23

|

117

|

|

Болезни органов пищеварения

|

43

|

37

|

35

|

38

|

|

Прочие болезни

|

74

|

140

|

85

|

198

|

|

Внешние причины смерти

|

182

|

65

|

58

|

37

|

Источник: Россия перед лицом демографических вызовов:

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

2008. — М.: ПРООН, 2009. C. 69.

Статистика смертности, все ее количественные параметры

однозначно свидетельствуют о незавершенности в России эпидемиологического

перехода, который и составляет содержание модернизации смертности.

Его суть заключается в коренном изменении модели смертности по причинам

смерти, переносе центра тяжести с причин, слабо связанных с возрастом,

на причины, сильно связанные с возрастом. К первой из этих двух

групп относятся причины смерти, в основном обусловленные экзогенной,

внешней по отношению к естественному развитию человеческого организма,

детерминацией, неблагоприятными факторами физической или социальной

среды. В генезисе причин второй группы главное место занимают эндогенные

факторы развития организма, связанные с его естественным старением.

Причины первой группы можно считать устранимыми, тогда как вторую

группу образуют причины, столь же неустранимые, как сам процесс

старения. Первая группа причин тянет возраст смерти вниз, вторая

обусловливает более позднюю смертность.

Конечно, границы между двумя группами причин смерти

размыты, почти в каждой причине соединяется действие экзогенных

и эндогенных факторов. Тем не менее, обобщая наблюдения за изменениями,

из которых складывается эпидемиологический переход, можно с уверенностью

сказать, что они ассоциируются со все большим вытеснением экзогенной

составляющей причин смерти и установлением все более полного контроля

над экзогенными факторами, относительно безразличными к возрасту,

благодаря чему смерть отодвигается ко все более поздним возрастам.

Второй этап эпидемиологического перехода: новые задачи

По мере развития эпидемиологического перехода в западных странах

становилось ясно, что сам он распадается, как минимум, на два этапа8,

соответствующих последовательности установления контроля над двумя

группами экзогенных факторов: средовыми и поведенческими. Эти два

этапа требуют двух разных стратегий действия.

Первый из них предполагает развитие инфраструктуры и

форм деятельности, позволяющих ограничить неблагоприятное воздействие

факторов физической и отчасти социальной среды. Для этого необходимы

многие условия: развитие медицинской науки и медицинского образования,

рост численности медицинского персонала, строительство больниц и

создание фармацевтической промышленности, масштабные санитарно-эпидемиологические

мероприятия, система массовых вакцинаций и т.п. Все это — непростые

задачи, но их решение может быть основано на заимствованиях готовых

«инструментов» и на государственном патернализме и оказывается весьма

эффективным, потому что позволяет перепрыгивать через целые стадии

постепенного развития, потребовавшегося странам-пионерам. Этот этап

и был относительно успешно, хотя и вчерне, пройден в СССР к середине

1960-х гг. Многое было еще недоделано и на этом этапе, но в той

мере, в какой его задачи были решены, надо было переходить к следующему,

на котором инструментальная и патерналистская стратегия, еще недавно

эффективная, уже не годилась.

Благодаря успехам первого этапа изменилась сама структура

патологии, против которой надо было бороться, на первое место среди

угроз здоровью и жизни человека вышли заболевания неинфекционного

происхождения, особенно сердечно-сосудистые заболевания и рак, а

также несчастные случаи техногенного происхождения, насилие и другие

подобные причины, непосредственно не связанные с болезнями. Новая

структура патологии, более выгодная, с точки зрения продолжительности

жизни, была большим достижением модернизации смертности. Но очень

скоро стало ясно, что возможности модернизации этими достижениями

не исчерпываются, хотя путь к реализации имеющихся возможностей

теперь должен стать несколько иным.

В отличие от предыдущего этапа, на котором человеком

были одержаны огромные победы в его противостоянии с природой, в

структуре патологии, характерной для нового этапа, преобладали компоненты,

укорененные в самой жизни общества, в экономических и социальных

условиях новой, постаграрной цивилизации и тесно связанные с индивидуальным

поведением людей в этих условиях.

Чтобы ответить на новые вызовы, понадобились новая стратегия

действий, новый тип профилактики, направленной на защиту здоровья

и жизни, новые модели массового жизнеохранительного поведения. Все

это требовало серьезного пересмотра системы приоритетов как на уровне

всего общества, так и на индивидуальном уровне; намного больших,

чем прежде, материальных затрат на охрану и восстановление здоровья;

более активного и сознательного отношения к своему здоровью со стороны

каждого человека.

Советское общество оказалось к этому не готово. Можно

указать на многие проявления и стороны этой неготовности, которые

дали о себе знать тогда и сохраняются без больших изменений до наших

дней. Среди них низкое место ценности здоровья и самой жизни на

шкале ценностей советского и постсоветского общества и, соответственно,

в системе приоритетов населения; особенности индивидуального жизнеохранительного

поведения, отягощенного множеством вредных для здоровья норм и привычек

и недостаточно активного, когда речь идет о профилактике болезней

или спасении жизни; постоянная ограниченность ресурсов, выделяемых

обществом на нужды здравоохранения; нереформированность системы

здравоохранения, все еще сохраняющей черты патерналистской системы

Семашко, может быть, и хорошей в свое время, но заточенной на решение

задач исторического этапа, который уже миновал; многолетнее отсутствие

научно обоснованной политики, соответствующей новым задачам борьбы

за долгую и здоровую жизнь. Обо всем этом не раз писалось9,

нет смысла еще раз подробно останавливаться на всех причинах неблагоприятной

ситуации со смертностью в России. Нетрудно заметить, что все они

взаимосвязаны и, по-видимому, должны иметь какое-то более общее

объяснение.

Мы еще вернемся к этому вопросу в третьей части статьи,

сейчас же ограничимся констатацией того, что в силу ряда причин

России пока не удалось преодолеть ни архаизма структуры причин смерти,

ни общей архаики массового жизнеохранительного поведения. С одной

стороны, не до конца решены основные задачи ранних этапов эпидемиологического

перехода и сохраняются элементы традиционной структуры патологии

и причин смерти, в частности сравнительно высокая заболеваемость

инфекционными болезнями, болезнями органов дыхания и пищеварения

в молодых возрастах и смертность от них. С другой же стороны, недостаточно

эффективна борьба против патогенных факторов, наиболее опасных на

новом этапе развития.

Следствие — большее, по сравнению с другими странами,

распространение болезней, типичных для новой структуры патологии,

в относительно молодых возрастах и, соответственно, более ранняя

смертность от «болезней цивилизации», прежде всего сердечно-сосудистых

и онкологических.

Российская модель смертности остается промежуточной,

потенциал снижения смертности, создаваемый эпидемиологическим переходом,

— нереализованным. Неблагополучие со смертностью — не изолированный

феномен, это признак более общего неблагополучия, индикатор незавершенности

всей советской и постсоветской модернизации, сохраняющейся до сих

пор неспособности российского общества выйти из «ловушки» догоняющей

модернизации, преодолеть ее «консервативный» характер. Это еще в

конце 1970-х гг. отмечал известный французский исследователь Эмманюэль

Тодд.

«Средние западные представления о Советском Союзе далеки

от того, чтобы видеть в нем систему, находящуюся на краю гибели…

Я хотел бы показать, что СССР — это система, которая, будучи застойной,

не является устойчивой… Надежную основу анализа советского кризиса,

возможность продемонстрировать абсолютно регрессивную эволюцию системы,

по крайней мере с начала 1970-х гг., я нашел в области демографии».

«Ни одна интерпретация не может себе позволить игнорировать эволюцию

смертности в СССР». «Невозможно предвидеть, какие формы приобретет

советский кризис и выльется ли ускоряющееся разложение, характерное

для этой системы сейчас, во всеобщий спазм — реформистский, революционный

или военный. Но мы можем констатировать первые проявления кризиса

— санитарный регресс и рост насильственной смертности… Распад первой

из коммунистических систем уже начался»10.

НЕЗАВЕРШЕННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕМЬИ

Модернизация семьи — ответ на модернизацию воспроизводства

населения. Роль модернизации смертности как одного из величайших

достижений современной цивилизации исключительна и в силу того влияния,

которое она оказала на всю организацию социальной жизни каждого

отдельного человека и всего общества. Одним из главных оснований

этой организации всегда служил фундаментальный процесс воспроизводства

населения. Ни один социальный институт, никакие социальные и культурные

нормы и ценности не могли не учитывать необходимости непрерывного

продолжения человеческого рода. За тысячелетия человеческой истории

социальная регламентация всех сторон жизни, влияющих на демографическое

воспроизводство, с учетом их местной специфики у разных народов,

в различных географических зонах достигла высокой степени совершенства.

При этом, как бы ни были разнообразны конкретные условия

жизни людей и их отражение в культурных нормах, у всех у них всегда

был один общий знаменатель — высокая смертность. Все культурно-нормативные

системы, особенно в той их части, которая непосредственно касалась

продолжения рода, — отношения между полами, брака, семьи, — были

подчинены требованию выживания, сохранения демографического равновесия

в условиях высокой ранней смертности, что обеспечивалось высокой

рождаемостью.

Высокую рождаемость не следует смешивать с многодетностью,

последняя всегда была исключением, причем главным «корректором»

была чрезвычайно высокая смертность детей. «Коль много есть столь

несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни

единого не осталось?» — писал в свое время Ломоносов. Среднее же

число выживающих и дающих свое потомство детей, судя по прямым дошедшим

до нас свидетельствам, а главное, по темпам роста населения в прошлом,

было небольшим, чаще всего колебалось вокруг 2: население если и

росло, то очень медленно, иногда оно убывало. В этих условиях отход

от высокой рождаемости неизбежно привел бы к устойчивому сокращению

населения, к вымиранию.

Огромное снижение смертности в результате эпидемиологического

перехода коренным образом изменило положение вещей и, нарушив тысячелетнее

демографическое равновесие, превратило высокую рождаемость из блага

в опасность.

Общество оказалось перед необходимостью значительного

снижения рождаемости, и это потрясло все казавшееся незыблемым здание

институционально-нормативной регламентации жизни людей, оно стало

разрушаться.

Первой это почувствовала европейская семья, раньше всего

во Франции, где и прозвучали первые инвективы в адрес нового семейного

порядка. С его критикой выступил, в частности, консервативный французский

социолог Ле Пле, обвинивший в разрушении семьи Французскую революцию.

В конце XIX в. обличения Ле Пле пришлись ко двору русского консерватизма,

его книгу перевел сам К. Победоносцев, который воспринял и его аргументацию.

Он ссылается на выделенные Ле Пле три типа семьи, один из которых

— неустойчивая семья — «представляет болезненное явление и заключает

в себе очевидные признаки социального разложения». «Неустойчивая

семья преимущественно встречается на Западе, и в особенности во

Франции, среди населения, дезорганизованного за последние три четверти

столетия вследствие принудительного раздела имуществ. При таком

порядке все дети со дня вступления в брак или при получении возможности

существовать сами по себе покидают родной дом и устраиваются самостоятельно,

оставляя в одиночестве престарелых родителей… Такой порядок роковым

образом приводит и к уменьшению населения, ибо супруги из боязни

многочадия избегают его. Итак, этот порядок служит всегда в обществе

признаком расстройства или стремления к расстройству».

Интересно, что ни Ле Пле, ни Победоносцев, ни многие

другие, включая не в последнюю очередь марксистов, совершенно не

заметили демографических оснований исчезновения прежнего семейного

порядка, а все объяснения искали (и ищут до сих пор) в политической

или социально-экономической сфере.

Между тем начавшаяся в XIX в. трансформация извечного

института семьи была естественным ответом на обозначившиеся уже

и все лучше осознававшиеся изменения условий демографического воспроизводства.

Вместо того чтобы рожать много детей, мирясь с их последующей высокой

смертностью, и строить семейную жизнь, ориентируясь на как можно

более высокую рождаемость, можно вести себя иначе, рожать меньше

при уверенности, что все рожденные выживут, а высвободившиеся время

и энергию направить на решение новых социальных и экономических

задач, включая среди прочего и задачи воспитания детей, к которому

теперь предъявляются другие требования. Одновременно открываются

новые возможности индивидуальной самореализации, особенно для женщин,

все силы которых в прошлом уходили на производство потомства.

Все это делает демографическую революцию одной из главных

опор глобального модернизационного процесса, не менее важной, чем

промышленная или урбанизационная революции. Между тем общественное

сознание, как правило, не только склонно к недооценке исторического

значения современных демографических перемен, но и весьма неохотно

смиряется с ними и признает их неотвратимость. На практике же новый

демографический (и гендерный) порядок неизменно демонстрирует свои

огромные конкурентные преимущества и быстро распространяется, обрекая

на гибель всю институционально-нормативную систему, сложившуюся

при старом порядке.

Общество вступает в полосу поиска, в котором участвуют

сотни миллионов, а может быть, и миллиарды семей на протяжении нескольких

поколений, постепенно преодолевая инерцию прошлого, отказываясь

от сложившихся установлений и вырабатывая новые институциональные

формы и новую культурную регламентацию индивидуальной, частной,

личной жизни людей, трассирования их индивидуального жизненного

пути. Поиск ведется единственным возможным в таких случаях путем

— методом проб и ошибок, идет отбор наиболее конкурентоспособных,

эффективных форм и норм.

Первыми и наиболее очевидными результатами этого коллективного

поиска стали нуклеаризация семьи и распространение внутрисемейного

регулирования деторождения, и еще недавно казалось, что главное

уже произошло, и супружеская семья с небольшим числом детей стала

той новой устойчивой формой, которая пришла на смену сложной многопоколенной

семье прошлого. Однако теперь приходится поставить под сомнение

устойчивость и этой формы, поисковый процесс не прекратился, оказался

гораздо более далеко идущим, многоплановым и многомерным. В современной

демографической литературе совокупность переживаемых семьей перемен

обозначают чаще всего термином «второй демографический переход»,

хотя речь, по-видимому, все-таки идет не о собственно демографическом

переходе, а о серии его следствий во всем, что касается организации

личной жизни человека.

В Россию и демографический переход, и «второй демографический

переход» пришли позднее, чем в страны западноевропейской культуры,

имели и имеют свои особенности, отчасти связанные с догоняющим характером

перемен, но это не отменяет их универсальной, общей для всех сущности.

Повторим еще раз, что фундаментальное значение для переживаемых

семьей перемен имело обусловленное снижением смертности, особенно

детской, отпадение необходимости в прежней высокой рождаемости,

более того, все лучше осознаваемый императив отказа от нее. Снижение

рождаемости стало естественным компонентом модернизации всей системы

воспроизводства населения и запустило множество других перемен.

В поисках нового «расписания жизни»

Поисковый, адаптивный характер этих перемен в брачно-семейной

сфере очень хорошо виден при анализе возрастных характеристик брачности

и рождаемости — за их динамикой прослеживается полное переустройство

жизненного календаря современного человека.

В Западной Европе снижение рождаемости началось давно

и вначале достигалось благодаря уникальному историческому феномену

— поздней «европейской» брачности и, соответственно, более позднему

началу деторождения. Число рождений уменьшалось снизу, за счет ограничения

прокреации младших материнских возрастов. Россия никогда не знала

такого типа ограничения, поэтому даже в начале ХХ в. рождаемость

здесь была намного выше, чем в Европе, притом что регулирование

деторождения в браке тогда еще нигде (за исключением, может быть,

Франции) не получило массового распространения, и в большинстве

европейских стран все еще оставалось очень смелой, нередко отторгавшейся

общественным мнением социокультурной инновацией.

Тем не менее идеи такого регулирования — с помощью аборта

или противозачаточных средств — к этому времени уже вошли в число

модернистских ценностей передовых слоев в Европе, оттуда еще до

революции проникли в Россию и легли на благодатную почву в послереволюционную

пору, когда, в отличие от Европы, они не встретили организованного

консервативного противодействия. Стремительное снижение рождаемости

в России в ХХ в. и сближение с европейскими странами было достигнуто

именно за счет использования этой инновации, без обращения к европейскому

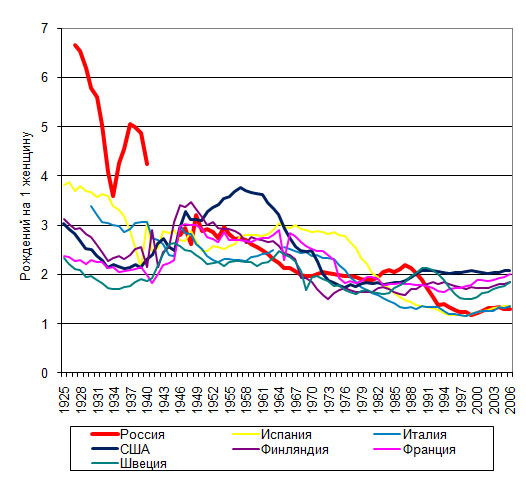

опыту поздней брачности. В конце 1920-х гг., накануне форсированной

индустриализации и урбанизации, коэффициент суммарной рождаемости

в России превышал 6,5 и был в 2–3 раза выше, чем во многих западных

странах. 20 лет спустя, в конце 1940-х, он уже не отличался от показателя,

типичного в то время для большинства западных стран, и сохраняет

сходство с ними до сих пор (рис. 4).

Рисунок 4. Коэффициент суммарной рождаемости в России

и некоторых западных странах

Источник: Россия перед лицом демографических вызовов:

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

2008. — М.: ПРООН, 2009. С. 28.

При этом для России было характерно снижение рождаемости

сверху, за счет ее более раннего прекращения и исключения из процесса

прокреации старших материнских возрастов. По оценке С. Захарова,

до конца 1920-х гг., т.е. до начала активной фазы демографического

перехода в России, на долю женщин в возрасте 30 лет и старше приходилось

примерно 55% всех рождений11.

К концу 1960-х гг. эта доля упала до 30% и ниже.

Но и западные страны не стояли на месте. В конце концов

и здесь «неомальтузианское» регулирование рождаемости в браке получило

общественное признание и стало вытеснять ее «мальтузианский» контроль

с помощью поздней брачности, брак стал молодеть. Еще в начале 1930-х

гг. в Великобритании 74% женщин в возрасте 20–24 года были не замужем,

к середине 1960-х — всего 42%. Примерно за то же время показатель

упал в Дании — с 68 до 45%, в Нидерландах — с 75 до 53%, в Норвегии

— с 81 до 46%, в Швейцарии — с 82 до 55%, в Швеции — с 80 до 60%12.

Соответственно снизился и возраст женщин при рождении

детей, и жители западных стран также перешли к ограничению рождаемости

сверху, доля рождений в возрасте до 30 лет в большинстве европейских

стран в это время была примерно такой же, как и в России (рис.

5, левая панель).

Рисунок 5. Доля рождений у женщин в возрасте до

30 лет в некоторых странах в 1970 и 2000 годах

Источник: Данные Евростата и национальных статистик неевропейских

стран.

Это изменение легко объяснимо. В 1960-е гг. в распоряжении

западных обществ были уже надежные противозачаточные средства, лишившие

поздние браки их демографического оправдания, они были приняты обществом.

Постепенность расширения контроля над рождаемостью со

стороны женщины или супружеской пары в западных странах позволила

избежать советских шараханий от одной крайности в другую. В советской

России столь же объективно неизбежный путь к такому контролю сопровождался

то полной свободой, то полным запретом аборта, всегда подозрительным

отношением к противозачаточным средствам, да и к самой идее свободы

прокреативного выбора, что в конечном счете обернулось небывалым

распространением аборта, которое лишь в самое последнее время начинает

сокращаться. С точки зрения распространенности регулирования родителями

числа и времени рождений, российское население давно уже «неомальтузианское»,

но с точки зрения методов такого регулирования, оно все еще на полпути,

аборт до сих пор остается серьезным конкурентом планированию семьи13

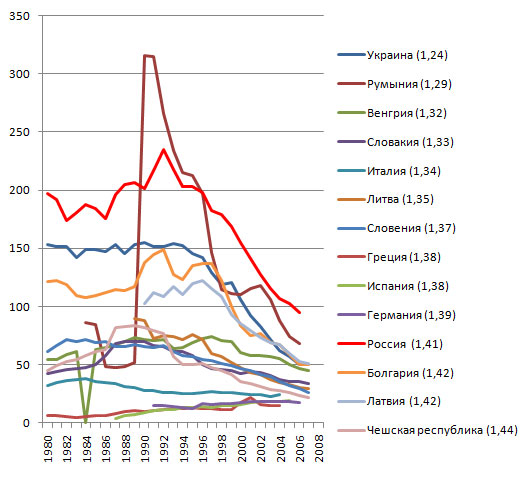

(рис. 6).

Рисунок 6. Число абортов на 100 живорождений в некоторых

странах со сходным уровнем рождаемости (в скобках – коэффициент

суммарной рождаемости в 2007 году)

Источник: База данных ИДЕМ ГУ-ВШЭ. См. Демоскоп Weekly,

Приложение.

Казалось бы, накопленный к началу 1970-х гг. опыт позволял

говорить о том, что, получив возможность контроля над календарем

рождений, женщины, супружеские пары сделали окончательный выбор

в пользу более ранних рождений. Так, во всяком случае, казалось

мне, когда я писал в 1970-е гг., что «теоретически этот контроль

может проявляться в значительном увеличении интервалов между вступлением

в брак и рождением первого ребенка, а также между рождениями, но

практически основным оказывается другой путь — сокращение периода

репродуктивной деятельности за счет более раннего ее завершения»14.

Однако это заключение оказалось слишком поспешным, ибо коллективный

поиск более удобного «календаря жизни» продолжался и как раз в 1970-е

гг. приобрел новое направление.

Ограничение рождаемости сверху снова стало уступать

место ее ограничению снизу, рождение детей опять стало сдвигаться

к старшим возрастам.

Этот стихийный поворот имел всеобщий характер, что с

необыкновенной отчетливостью видно на рис. 7, где представлена

динамика среднего возраста матери при рождении ребенка для 10 европейских

стран, по которым соответствующие данные имеются с 1950-х гг.

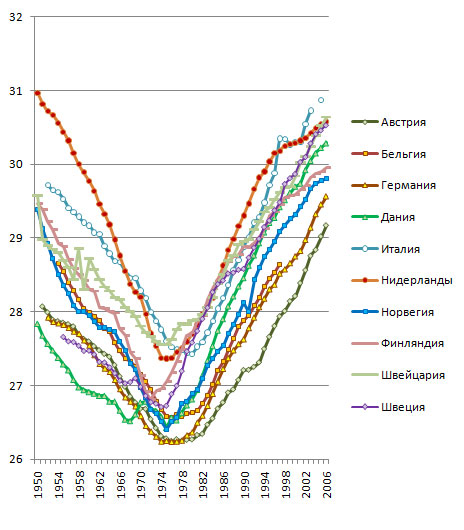

Рисунок 7. Средний возраст матери при рождении детей

всех очередностей в 10 европейских странах, лет

Источник: База данных ИДЕМ ГУ-ВШЭ. См. Демоскоп Weekly,

Приложение.

За короткое время средний возраст матери во многих европейских

странах, в США, в Японии вырос на 1–3 года, иногда даже больше (рис.

8). Конечно, это не было случайным совпадением.

Рисунок 8. Увеличение (снижение) среднего возраста матери

при рождении ребенка между 1975 и 2005 гг., лет

Источник: База данных ИДЕМ ГУ-ВШЭ. См. Демоскоп Weekly,

Приложение.

Сдвигая время рождения детей к более поздним возрастам,

люди повсеместно получали новые возможности использования периода

своей жизни до рождения ребенка в образовательных, экономических

и гедонистических целях. Теперь они вступают в пору родительства,

да и в пору профессиональной деятельности экономически и социально,

интеллектуально и эмоционально более зрелыми, чем прежде. Сопряжено

ли это с какими-то социальными издержками? Очень может быть, однако

само по себе это ни о чем не говорит. Важно, что перевешивает, —

плюсы или минусы, но судить об этом пока рано. Поколения, опробующие

новый «календарь жизни», еще только накапливают опыт, а новому «календарю»

еще предстоит доказать свою конкурентоспособность, и он либо закрепится,

либо будет отклонен самой жизнью. Модернизм в семейной сфере, как,

впрочем, и во многих других, проявляется не в том, что самое последнее

нововведение признается самым верным, а в готовности вести непрерывный

поиск и отклонять неэффективные варианты.

Участвует ли в этом коллективном поиске, в частности

в поиске нового «расписания жизни», Россия? Если и да, то не в первых

рядах.

К середине 1960-х гг. Россия не отличалась от ведущих

европейских стран или Японии не только по распространенности внутрисемейного

контроля рождаемости (хотя и с использованием более отсталых средств),

но и по ее календарю. Средний возраст матери при рождении детей

всех очередностей в России в 1965 г. составлял 27,4 года15

(в Великобритании и Германии — 27,1, в Швеции — 27,2, во Франции

и Польше — 27,3, в Японии — 27,6 года). Некоторое время повсеместно

еще продолжалось снижение среднего возраста, но в начале 1970-х

развитые страны одна за другой переходили к росту показателя, и

в 1980-е гг. он уже рос почти везде. С начала 1980-х наметился его

небольшой подъем и в России, но здесь вскоре снова возобладала тенденция

к снижению, средний возраст матери упал до уровня, какой в Европе

почти не встречался, и только после 1994 г. рост, теперь уже более

уверенный, возобновился. Но и сейчас этот показатель в России —

26,6 года в 2006 г. — один из самых низких среди промышленно развитых

стран (он почти нигде не опускается ниже 27 лет, в Австрии, Великобритании,

Германии, Греции, Норвегии, Португалии, Словении, Франции превышает

29 лет, в Австралии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах,

Финляндии, Швейцарии, Швеции, Японии — выше 30 лет), а доля рождений

у матерей в возрасте до 30 лет — одна из самых высоких (рис.

5, правая панель).

Дифференциация прокреативного поведения

Переход к сознательному управлению прокреативными исходами,

числом и временем появления детей — в ответ на снижение смертности

и вместе с ним — означал переход к совершенно новому уровню контроля

обществом демографического воспроизводственного процесса, что не

могло не вызвать далеко идущих перемен. Это было осознано не сразу,

и только когда стал набирать силу «второй демографический переход»,

стало ясно, что перемены, уже казавшиеся очень большими к тому времени,

еще далеко не окончены.

Более 30 лет назад я писал о преодолении в процессе

демографического перехода традиционной слитности матримониального,

сексуального и прокреативного поведения и об их автономизации16,

но не мог предвидеть, что дифференциация демографического поведения,

так или иначе связанного с рождаемостью, продвинется намного дальше,

свидетельствуя о новом усложнении этого поведения, а стало быть,

и задач социального управления им.

Внутренняя дифференциация глубоко затронула само прокреативное

поведение и его связь с родительством. Социальное родительство —

усыновление, удочерение — существовало наряду с биологическим всегда,

было социально одобряемо, но оно никак не затрагивало прокреативного

поведения.

Напротив, биологическое родительство, отделенное от

социального («незаконнорожденность»), тоже, конечно, не новость,

как правило, социально осуждалось, было чем-то маргинальным. Теперь

появление и развитие новых репродуктивных технологий — экстракоропорального

оплодотворения, в том числе с использованием донорского генетического

материала, суррогатного материнства — породило массу новых вариантов

прокреации и связанных с ними вариантов родительства. «Происходит

отделение не только генетического родительства от социального, родительства

как такового от репродукции, но и диверсификация внутри негенетического

родительства, выражающаяся в отделении друг от друга разнообразных

его форм»17

Матримониальный плюрализм

Параллельно идет эрозия «стандартного» традиционного

брака, матримониальное поведение также дифференцируется, и появляется

множество различных вариантов организации личной жизни человека,

единственной дозволенной формой которой всегда считался именно такой

«стандартный», как правило, пожизненный, официально признанный государством

и (или) церковью брак, соединяющий воедино социально-экономическое

обустройство индивидуальной жизни, секс и производство потомства.

Конечно, всегда существовали и достаточно многочисленные отступления

от идеала традиционного брака, говорившие, скорее всего, о несовершенстве

идеала, но все общества мирились с этим несовершенством во имя обеспечения

устойчивости жизненно важных функций, которые выполнял такой брак.

Некоторые из этих функций — производственные, воспитательные

и т.п. — были потеснены уже тогда, когда началось превращение аграрных

сельских обществ в промышленные и городские, что выбило многие основания

из-под ног традиционной крестьянской семьи. Но производство потомства

все еще казалось незыблемым фундаментом сохранения традиционных

семейных форм. А затем настало время, когда глубокие изменения в

извечном процессе воспроизводства населения стали колебать и этот

фундамент.

Еще Ф. Энгельс предполагал, что в будущем «отпадет беспокойство

о «последствиях», которое в настоящее время составляет самый существенный

общественный момент, — моральный и экономический, — мешающий девушке,

не задумываясь, отдаться любимому мужчине»18.

Энгельс связывал эту перспективу с обобществлением средств производства,

утратой семьей роли хозяйственной единицы общества и переходом в

его руки воспитания детей. События развивались иначе, но кое-что

из этих предсказаний сбылось. В частности, действительно отпало

беспокойство о «последствиях», но не потому, что были обобществлены

средства производства, а потому, что в силу демографических изменений

исчезла природная спаянность секса и прокреации и их разделение

получило социокультурную легитимацию.

Причина была другая, но результат был именно тот, который

предвидел Энгельс: «… постепенное возникновение более свободных

половых отношений, а вместе с тем и более снисходительного подхода

общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости»19.

«Отношения полов станут исключительно частным делом, которое будет

касаться только заинтересованных лиц и в которое обществу нет нужды

вмешиваться. Это возможно благодаря устранению частной собственности

и общественному воспитанию детей, вследствие чего уничтожаются обе

основы современного брака, связанные с частной собственностью, —

зависимость жены от мужа и детей от родителей»20.

По сути, здесь предсказаны сексуальная революция и многие

другие социальные изменения, которые действительно произошли или

происходят, хотя начались они совсем не в тех странах, в которых

пытались уничтожить частную собственность и следовать «принципам

коммунизма». Впрочем, серьезных перемен в семейной жизни ожидали

и люди, далекие от идей Энгельса, просто внимательно наблюдавшие

за уже происходившими сдвигами и пытавшиеся вникнуть в их внутреннюю

логику. «… Семья эволюирует, — писал Лев Толстой, — и потому прежняя

форма распадается. Отношения полов ищут новой формы, и старая форма

разлагается. Какая будет новая форма, нельзя знать, хотя многое

намечается. Может быть большое количество людей, держащихся целомудрия;

могут быть браки временными и после рождения детей прекращаться,

так что оба супруга после родов детей расходятся и остаются целомудренными;

могут дети быть воспитываемы обществом. Нельзя предвидеть новые

формы. Но несомненно то, что старая разлагается…»21.

Эти слова были написаны более столетия назад, с тех

пор многое наметилось с гораздо большей определенностью, хотя и

сейчас едва ли возможно предвидеть, к чему приведет эволюция форм

организации личной, в том числе интимной жизни человека, его взаимоотношений

с родителями и детьми и т.п. Пока на первый план выходит растущее

разнообразие индивидуальных «семейных траекторий». «Супружество

более не обязательно предполагает совместное проживание, совместное

проживание возможно без заключения брака, деторождение далеко не

всегда происходит в браке и на место стандартной последовательности

событий в индивидуальных биографиях приходит разнообразие индивидуальных

жизненных путей»22.

«Второй демографический переход» начался и дальше всего

продвинулся в западных странах, но, разумеется, он не обошел стороной

и Россию. Она еще в советское время выделялась на фоне европейских

стран — и выделяется сейчас — очень высокой интенсивностью разводов,

что, возможно, связано с высоким коэффициентом регистрируемой брачности,

не оправданным современным содержанием брака. Оформление брачных

уз с последующим, часто очень скорым разводом само по себе свидетельствует

об очень сильной эрозии традиционного брака. В Западной Европе брачные

партнеры давно уже не торопятся официально регистрировать свои отношения,

отсюда — меньшее число браков, но и меньшее число разводов.

Однако постепенно меняется отношение к зарегистрированному

браку и в России. Как показал С. Захаров (2007), начиная с поколений

россиян, родившихся во второй половине 1960-х гг., каждое следующее

поколение проживает в официальном браке все меньшую часть времени

совместной жизни с партнерами23.

Об этом же свидетельствует и растущая доля детей, рожденных

вне зарегистрированного брака. В начале 1970-х гг. эта доля в России

находилась на уровне 10—11%, в большинстве европейских стран он

был ниже, а тогдашний шведский показатель порядка 30% казался чудовищно

высоким. Сейчас в Швеции он превысил 55%, многие европейские страны

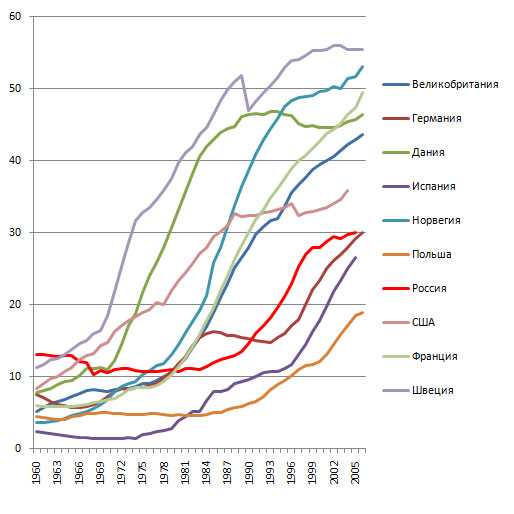

по этому показателю значительно превзошли Россию, но и в России

он значительно вырос и достиг шведского уровня середины 1970-х гг.

В 2006 г. по доле детей, рожденных вне зарегистрированного брака,

Россия была близка к Германии, ее догоняют католические Испания

и Польша (рис. 9).

Рисунок 9. Доля детей родившихся вне зарегистрированного

брака, в общем числе родившихся, в некоторых странах, %

Источник: База данных ИДЕМ ГУ-ВШЭ. См. Демоскоп Weekly,

Приложение.

Таким образом, поведение россиян в брачно-семейной сфере

так же, как и на Западе, постепенно дифференцируется. Наряду с привычным

единственным типом брака, начинающегося с регистрации и продолжающегося

до конца жизни одного из супругов, существуют нерегистрируемые браки,

браки, начавшиеся без регистрации, а затем зарегистрированные, повторные

браки как после формального развода, если брак был зарегистрирован,

или овдовения, так и после прекращения предыдущего официально неоформленного

сожительства, причем повторные браки еще чаще, чем первые, могут

оставаться незарегистрированными, не переставая от этого быть браками.

Есть браки сознательно бездетные, мало- и многодетные.

Если добавить к этому, что дети рождаются как в браке, так и вне

брака, брачные партнеры, зарегистрированные или нет, нередко имеют

детей от разных браков, а так как развод не стигматизируется, то

дети поддерживают отношения с обоими родителями и нередко ощущают

себя членами двух новых семей, образовавшихся после развода родителей,

то получается очень сложная мозаичная картина, которая существует

в российской жизни, но слабо отражена в российском законодательстве

или в представлениях благонамеренных политиков.

Эта картина будет неполной, если не упомянуть проблемы

однополых браков, которые казались совершенно невероятными, пока

брак представлял собой незыблемую твердыню стандартного образца,

но теперь претендуют на признание в качестве одного из вариантов

сожительства наряду со многими другими. Такое признание противоречит

традиционной европейской морали, европейским культурным установкам,

и у него есть достаточно много противников. Тем не менее начиная

с 1989 г. в двух десятках европейских государств (Бельгия, Великобритания,

Венгрия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Люксембург, Нидерланды,

Норвегия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская

республика, Швейцария, Швеция) и ряде неевропейских (Израиль, Канада,

Новая Зеландия, ЮАР, некоторые штаты США и Австралии) однополые

сожительства были легализованы. В некоторых странах такие сожительства,

хотя и вводятся в рамки закона, не приравниваются к браку. Так,

согласно принятому во Франции в 1999 г. закону о Гражданском пакте

солидарности (Pacte Civil de Solidaritй, PACS), этот пакт представляет

собой «контракт, заключенный между двумя совершеннолетними физическими

лицами разного или одного пола с целью организации совместной жизни»24,

но попытка зарегистрировать однополое сожительство как брак была

отклонена французским судом. Есть, однако, страны, в которых однополые

сожительства могут быть зарегистрированы как брак (Бельгия, Испания,

Канада, Нидерланды, Норвегия, Швеция, ЮАР, некоторые американские

штаты). При этом приходится рассматривать и правовые коллизии, возникающие

в связи с рождением детей, в том числе и в результате использования

новых репродуктивных технологий.

Легализация однополых сожительств несомненно связана

с более общими изменениями, характерными для «второго демографического

перехода». «Эти законы были приняты в общем контексте разочарования

в браке.… Низкий уровень брачности — один из элементов более широкого

круга явлений, таких как рост числа разводов, внебрачных рождений

и т. д., ставящих под сомнение классические семейные формы»25.

И новое законодательство, и меняющееся общественное мнение отражают

растущее осознание однополых сожительств как элемента более сложной,

нежели традиционная, системы организации частной жизни людей, допускающей

множество альтернативных вариантов и требующей более сложных и дифференцированных

норм культурной регламентации.

Даже получившие ограниченную культурную санкцию однополые

сожительства остаются все же маргинальным феноменом, будущее которого

не вполне ясно. Пока они не вышли за пределы «западного» мира, да

и внутри него они признаны далеко не везде. Здесь о них говорится

для того, чтобы, обострив постановку вопроса, прояснить сам вопрос:

как общество, его институты, его культура могут и должны реагировать

на глубокие и необратимые перемены? Уместно ли здесь морализирование,

бичевание пороков и призывы к вмешательству государства в духе Юрия

Крижанича26, требование

вернуться к якобы безупречным «традиционным семейным ценностям»?

Или переживаемые семьей изменения заслуживают более спокойного и

внимательного взгляда, большего доверия к тому стихийному поиску

новых форм личной жизни, который ведут миллионы людей в десятках

стран, в том числе и в России?

Чтобы ответить на этот вопрос, как и на другие вопросы,

которые ставят переживаемые всеми современными обществами огромные

демографические перемены, надо попытаться увидеть эти перемены в

контексте всех социальных перемен, а демографическую модернизацию

представить как интегральную часть общей модернизации.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Новые задачи социального управления демографическими

процессами

Нет ни одного демографического параметра, в изменении

которого Россия не следовала бы за западными странами, но часто

— на почтительном расстоянии, после долгих колебаний, преодолевая

внутреннее консервативное сопротивление. Вообще говоря, такое сопротивление

неизбежно и даже небесполезно, оно удерживает от поспешных шагов,

бездумного следования сомнительной моде и т. п. Но гири консерватизма

не должны быть слишком тяжелыми, он не должен превращаться в государственную

политику и неосмотрительно блокировать перемены, которые могут оказаться

весьма плодотворными. Ведь страны, относительно спокойно принявшие

новации «второго демографического перехода», отличаются от России

не только тем, что в них проводятся гей-парады и не запрещается

бой быков. Они намного опережают Россию по производительности труда,

уровню и качеству жизни, ее продолжительности. Нет ли здесь связи?

Можно ли одновременно модернизировать одни стороны социального бытия

и тормозить модернизацию других? Даже если принять далеко не бесспорные

представления о потерях, которые несет общество, отказываясь, скажем,

от «традиционных семейных ценностей», нельзя не видеть и его приобретений.

Чего стоит одно только изменение гендерных отношений, восстанавливающее

в правах половину рода человеческого.

Мне уже приходилось как-то цитировать слова А. Хомякова,

надеявшегося на то, что «мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно,

занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий

или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались

тайными, спрашивая у истории Церкви и законов ее — светил путеводительных

для будущего нашего развития и воскрешая древние формы жизни русской,

потому что они были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной

индивидуальности нашего племени»27.

Может быть в первой половине XIX в. в России «открытия Запада» еще

могли казаться случайными, а идея об их избирательном заимствовании

и перекройке на свой манер убедительной. Но к XXI в. накопилось

достаточно данных, заставляющих усомниться в таком взгляде на перспективы

отечественной истории и попытаться увидеть модернизацию, в том числе

и российскую, как закономерный целостный процесс, в котором все

взаимосвязано.

Главные события модернизации совершаются не на заводах

и фабриках, не на биржах и в банках, не в медицине или атомной физике,

не в парламентах и политических партиях, хотя там и происходит очень

многое. Главное, что модернизируется, — это сам человек, человеческая

личность. Ее внутренняя дифференциация, ее усложнение — главный

обобщающий результат всех модернизационных перемен. Потому они и

порождают культурные проблемы и конфликты, тем более острые, чем

быстрее протекает модернизация: она требует смены культурной идентичности,

почти невозможной на протяжении одной жизни и в любом случае очень

болезненной. Разные составляющие этой идентичности меняются с различной

скоростью, целые поколения живут на культурном перепутье, переживая

внутренний разлад.

Это сказывается даже на таком, казалось бы, бесспорном

по своему смыслу процессе, как снижение смертности. «Первая эпидемиологическая

революция», если воспользоваться терминологией М. Терриса, была

в России «революцией сверху». Она не требовала глубокой перестройки

всей поведенческой мотивации большинства людей, и это дало о себе

знать, когда такая мотивация приобрела первостепенное значение в

развитии «второй эпидемиологической революции», а общество оказалось

к этому неготовым.

В странах пионерной модернизации события развивались

иначе. Там и ранние этапы эпидемиологического перехода требовали

изменений в массовом поведении, медицинские нововведения накапливались

постепенно и столь же постепенно осваивались населением. Как отмечает

один из исследователей, в XIX в. на Западе, по мере распространения

буржуазных домохозяйств среднего класса, женщины из этого социального

слоя приобрели роль «домашних менеджеров», которые первыми приняли

на себя ответственность за то, чтобы вводить в практику потоки новых

медицинских и санитарных советов28.

Нечто подобное, видимо, происходило и в период развития

капитализма в России, и тогда это было не инструментальным, а глубинным

социальным феноменом, сопровождавшимся неизбежным в таких случаях

культурным конфликтом. Он хорошо описан в знаменитом рассказе Льва

Толстого «Крейцерова соната». Герой рассказа Позднышев воплощает

полное неприятие всех перемен, затронувших в ту пору семейную жизнь

нарождавшегося в России среднего класса. В конце концов он убивает

свою жену, которая, по его мнению, слишком далеко зашла в неуважении

к тому, что он считал образцом семейной жизни. Среди прочих обвинений,

которые он ей предъявлял, было и то, что она слишком заботилась

о здоровье своих детей и слишком доверяла врачам. «Предполагается,

что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди — доктора,

и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен,

и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и

тогда ребенок спасен <…>. И это не ее исключительная вера,

а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только

это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвали вовремя

Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку

<…>. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда

жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что

она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет

Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он

очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может,

а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить,

что он что-то знает». По мнению Позднышева, если бы жена его «была

совсем человек, то у ней была бы вера в Бога, и она бы говорила

и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, Бог и взял, от Бога

не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так

и ее детей вне власти людей, а во власти только Бога, и тогда бы

она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни

и смерти детей, а она этого не сделала».

Понятно, что все эти рассуждения — не личная позиция

литературного персонажа, а отражение определенных культурных установок

и стереотипов, причем в эпоху, когда их время уже заканчивалось.

Изменившиеся условия, новые открывшиеся возможности требовали и

новых стереотипов жизнеохранительного поведения, более активного

и просвещенного, основанного, в частности, и на доверии к медицине,

которая сумела доказать, что теперь она кое-что все-таки знает.

Однако человеку, воспитанному на старых образцах, трудно принять

новые, и он противодействует им, как может. Если подобное отторжение

новых веяний способно вызвать даже стремление сделать более защищенной

жизнь детей, то какой реакции можно ожидать в ответ на современные

изменения семьи и брака?

Морализирующее сознание стремится истолковать все происходящие

перемены в терминах порока и добродетели, тогда как реальная проблема,

которую приходится решать модернизирующемуся обществу, заключается

в том, как приспособиться к лавине нововведений, сопровождающих

модернизацию, и овладеть новым, невиданным прежде разнообразием.

При этом одной из центральных становится проблема взаимоотношений

индивида и общества, которую можно назвать проблемой социального

управления индивидуальным поведением. Как и всякое управление, оно

подчиняется закону необходимого разнообразия (закон Эшби: разнообразие

управляющей системы должно быть не меньше разнообразия управляемого

объекта). Усложнение человека и форм его поведения делает неэффективной

прежнюю систему управления и, в свою очередь, требует ее усложнения

— управлять сложным объектом простыми методами невозможно. В той

мере, в какой эта задача решается в ходе модернизации, найденные

решения затрагивают все виды социального поведения, демографическое

поведение — лишь частный случай, правда, очень важный в силу всеобщности

и экзистенциального характера демографических процессов. Но важно

подчеркнуть, что если найдены новые принципы управления, то они

должны получить всеобщее распространение и затронуть все виды поведения.

От ценностно-рационального к целерациональному поведению

К настоящему времени накоплен немалый опыт попыток повлиять на демографические

процессы, с тем чтобы направить их течение в желаемом направлении.

Для этого используются рычаги законодательства, пропаганды, церковной

проповеди, даже рекламы. Предполагается, что субъект такого влияния

— законодатель, церковь и т.д. — заранее знает «цель» демографической

эволюции, знает «как надо». Скорее всего, такое предположение ошибочно,

знать заранее цель развития невозможно, целеполагание встроено в

сам процесс эволюции.

Механизмы социального управления не создаются искусственно,

а вырабатываются и изменяются в поисковом процессе самоорганизации

социальных систем. Судя по всему, адаптация этих механизмов к новой

сложности объекта управления, нараставшей на протяжении нескольких

столетий Нового времени, выразилась прежде всего в смене преобладающего

типа мотивации индивидуального поведения.

Еще Макс Вебер выделил несколько типов социального действия,

различающихся своей мотивацией. Центральное место среди них занимают

два типа: ценностно-рациональное и целерациональное действие. Первое

характеризуется тем, что человек действует, «невзирая на возможные

последствия, следует своим убеждениям о долге, достоинстве, красоте,

религиозных предначертаниях, благочестии или важности «предмета»

любого рода. Ценностно-рациональное действие… всегда подчинено «заповедям»

или «требованиям», в повиновении которым видит свой долг данный

индивид»29. Напротив,

«целерационально действует тот индивид, чье поведение ориентировано

на цель, средства и побочные результаты его действий, кто рационально

рассматривает отношение средств к цели и побочным результатам

и, наконец, отношение различных возможных целей друг к другу»30.

Воспользуемся классификацией Вебера для анализа интересующих нас

перемен, не забывая, конечно, что речь идет об идеальных типах,

которые никогда не встречаются в чистом виде.

Хотя оба типа социального действия могут соседствовать

друг с другом, а также и с другими его типами, выделенными Вебером,

— действиями под влиянием аффекта или длительной привычки, — судя

по всему, соотношение их на протяжении истории очень сильно меняется.

Нетрудно видеть, что ценностно-рациональное действие приспособлено

к относительно простой социальной реальности, в которой можно заранее

предвидеть ограниченное число возможных ситуаций, просчитать их

наиболее вероятные, повторяющиеся последствия и сформулировать раз

и навсегда данные предписания, заповеди оптимального поведения на

все случаи жизни. Человеку остается только, «невзирая на возможные

последствия», следовать этим готовым заповедям. Второй же

тип — целерациональное действие — гораздо больше соответствует новой

сложности мира, ибо позволяет гибко ориентироваться в бесконечном

многообразии возникающих и быстро меняющихся ситуаций, предвидеть

их неповторимые последствия и учитывать их при принятии решений,

всякий раз индивидуальных. Поэтому для прошлых эпох было характерно

безусловное преобладание ценностно-рациональной мотивации — следование

канону, традиции, религиозной заповеди, что очень сильно ограничивало

свободу индивидуального выбора. Одно из главных достижений модернизации

— переход к преобладанию целерациональной мотивации, что влечет

за собой признание права человека на свободный выбор в очень многих

областях его жизни, в которых прежде такой выбор был недопустим.

Смысл целерационального действия не может быть правильно

понят, если не учитывать крайне важного замечания Вебера: «выбор

между конкурирующими и сталкивающимися целями и следствиями может

быть, в свою очередь, ориентирован ценностно-рационально — тогда

поведение целерационально только по своим средствам»31.

Мир, в котором преобладает целерациональное действие, — отнюдь не

мир без ценностей, мир «вседозволенности» и т.п.32

Целерациональное поведение точно так же направляется общественными

ценностями, как и ценностно-рациональное, но только не путем жестких

внешних предписаний и под контролем внешней цензуры, а путем интериоризации

ценностей и ориентированного на них свободного выбора. Традиционный

человек усваивает строгие правила поведения, которые ему дает носитель

ценностей — пророк, государь и т.п. — и следует им под контролем

государственной власти, церкви, соседской общины. Современный человек

усваивает ценности непосредственно, становится их носителем и сам

сверяет свое поведение с ними, не оглядываясь на внешнюю цензуру.

Он получает не только право выбора, но и ориентиры выбора, которые

всегда при нем, подобно компасу, делающему возможным автономное

свободное плавание в мире нового разнообразия. Можно предположить,

что при этом мотивационная роль ценностей не только не ослабевает,

но, напротив, возрастает.

Традиционная семья претендует на объединение всех ценностей

в одном пакете: прочность брака, экономическая безопасность, супружеская

любовь, сексуальное удовлетворение, рождение и воспитание детей,

семейная солидарность. Этот список, вероятно, можно продолжить,

но одного взгляда на него достаточно, чтобы пронять: все сразу может

и не получиться. С милым рай и в шалаше — но тогда не достичь экономической

безопасности. Жизнь с богатым, но нелюбимым мужем тоже не соответствует

образу идеальной семьи. Вступают в противоречие чадолюбие в традиционном

понимании (чтобы детей было много) и воспитание детей — средняя

современная семья, и экономически, и эмоционально, и по балансу

доступного времени может дать надлежащее воспитание и образование

лишь ограниченному числу детей, чадолюбие в современном понимании

требует ограничения числа детей, но больших инвестиций в

их воспитание. Буквально на каждом шагу своего жизненного пути современному

человеку приходится делать выбор в условиях, когда сами ценности

дифференцированы, и общество отвечает на эту ситуацию созданием

гораздо более богатой, чем прежде, палитры вариантов выбора, рассчитанной

на человека, вооруженного «встроенными» ценностными ориентирами.

Это вовсе не уступка «вседозволенности», это переход к новому типу

управления социальным, в том числе демографическим и семейным, поведением,

в условиях не поддающегося перечислению множества возможностей.

В этих условиях только такое управление и отвечает требованию закона

необходимого разнообразия.

Демографическая модернизация и социальная структура

Соответственно, можно сказать, что успехи модернизации

— как общей, так и демографической, — зависят от способности общества

перейти к целерациональной мотивации поведения, от уже достигнутой

ее распространенности, от темпов, которыми она продолжает распространяться.

Но сама эта способность тоже имеет свои детерминанты, во многом

определяется социальной структурой общества. Ни крестьяне, ни вчерашние

крестьяне, лишь недавно превратившиеся в городской пролетариат,

не готовы к тому, чтобы полностью расстаться с привычной ценностно-рациональной

мотивацией. Только средние городские слои, и то, скорее всего, не

в первом поколении, образуют ту массовую группу населения, которая,

благодаря пребыванию с детства в сложной городской среде, благодаря

своему образу жизни, образованию, информированности, окончательно

порывает с ценностно-рациональным поведением.

Во всяком случае, так было на Западе, где главными носителями

целерационального поведения выступали именно представители все более

массовых средних городских слоев. На протяжении столетий превращения

Европы из сельской в городскую никогда не было недостатка в критике

городских пороков, к которым относилось и «сознательное», «расчетливое»

(в терминах Вебера — «целерациональное») поведение, со стороны защитников

уходящей крестьянско-дворянской аграрной цивилизации33.

Но когда пришло время, средние городские слои не только сами оказались

подготовленными к выработке и усвоению новых поведенческих стереотипов,

в том числе и новых норм и ценностей жизнеохранительного, прокреативного,

матримониального, сексуального поведения, но и оказали влияние на

поведение других слоев общества, стали образцом для них.

В России ХХ в. дело обстояло иначе. Условия формирования

этих слоев были такими, что они не смогли до конца освоить новые

принципы целерационального поведения, а тем более передать их другим.

Конечно, урбанизация советского времени не могла не привести к созданию

достаточно мощных городских слоев, которые по многим параметрам

напоминали европейский или американский средний класс. Но эта урбанизация

была слишком стремительной, инструментальной, как и вся советская

модернизация, она во многом осталась незавершенной, что способствовало

долговременному сохранению промежуточной, маргинальной социальной

структуры. Почти весь ХХ в. российские города заполняли вчерашние

крестьяне. Незадолго до распада СССР, по переписи 1989 г., поколения

с преобладанием городских уроженцев составляли всего 41% населения

России, значительная их часть была детьми. Города, сами еще не очень

развитые, не успели «переработать» свое новое население. Не удивительно,

что главным проявлением незавершенности советской модернизации как

раз и стала незавершенность формирования городского среднего класса.

Он до сих пор остается недоделанным, промежуточным, все еще несущим

в себе исторический конфликт между традиционализмом и модернизмом,

подобно господину Позднышеву, одетому, как пишет Толстой, «в старое

от дорогого портного пальто», под которым, «когда он расстегивался,

видна была поддевка и русская вышитая рубаха».

Разумеется, сегодняшнее население страны далеко не то,

каким оно было в начале ХХ в., позиции ценностно-рационального поведения

россиян за последнее столетие были основательно подорваны. Об этом,

в частности, свидетельствует повсеместное распространение внутрисемейного

регулирования деторождения, типичный пример целерационального поведения.

Но непомерное число абортов или разводов да и высокая российская

смертность говорят о том, что индивидуальная рациональная предусмотрительность,

рассмотрение отношения средств к цели и побочным результатам остаются

не самым сильным местом наших соотечественников, во многих случаях

они действуют «по образцу», не слишком задумываясь о последствиях.

Впрочем, есть веские основания рассчитывать на то, что

это промежуточное состояние российского общества достаточно скоро

будет преодолено. Россия сейчас находится на таком этапе развития,

когда формирование средних городских слоев входит в свою зрелую

фазу. Превышение городских уроженцев над сельскими среди родившихся

впервые отмечено в России в 1962 г., в 1983 г. их доля в общем числе

родившихся впервые превысила 70%, с каждым годом нарастала и их

доля в населении. В 1990-е гг. я писал, что «уроженцы городов скоро

станут несомненным большинством народа»34.

К переписи населения 2002 г. к поколениям с преобладанием городских

уроженцев относились все россияне в возрасте до 41 года, их доля

в населении достигла 58%, процесс вытеснения «сельских» поколений

«городскими» продолжается.

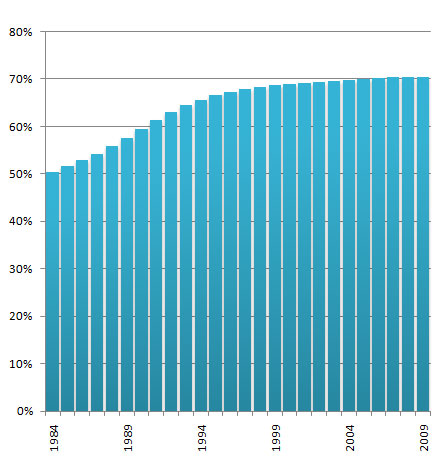

На рис. 10 видно, как менялась доля городских

уроженцев среди женщин в возрасте 20–24 года с 1984 г. За четверть

века эта доля выросла с 50 до 70%, причем большая часть роста пришлась

на первую половину периода. Могло ли это не сказаться на демографическом

поведении этой важнейшей демографической группы? Мало вероятно.

Рис. 10 — лишь одна из многих возможных иллюстраций

тех перемен, которые, независимо от чьей бы то ни было воли, формируют

меняющийся социальный облик новых поколений россиян. Конечно, социальная

динамика не определяется только изменением тех или иных структурных

пропорций, многое зависит от общих параметров социального развития,

соотношения модернизационных и контрмодернизационных сил в обществе

и т.д. Но и недооценивать структурные изменения, особенно когда

речь идет о таких фундаментальных сдвигах, как изменение соотношения

городского и сельского населения — одной из главных осей модернизации,

— не следует.

Рисунок 10. Доля городских уроженцев среди женщин в

возрасте 20-24 года в 1984-2009 годах

Источник: Демографический ежегодник России 2008. — М.,

Росстат, 2008.

Именно расширяющиеся городские поколения стали главным

мотором «второго демографического перехода» в России, развернувшегося

в последние десятилетия, а он еще в большей мере, чем предшествовавшее

ему снижение рождаемости, говорит о «рационализации» массового поведения,

основанного на свободном выборе. Отход от классических семейных

форм пугает моралистов, но что они могу предложить взамен? Выше

говорилось о том, что модернизация семейной жизни — поисковый процесс,

и она, скорее всего, не завершена еще нигде. Тем более, не завершена