|

|

|

Рубрику ведет кандидат экономических наук Екатерина Щербакова

|

Несмотря на сближение, показатели естественного воспроизводства

городского и сельского населения остаются различными

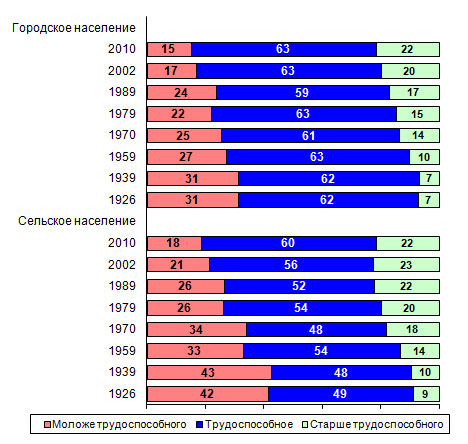

И городское, и сельское население России быстро стареет.

С начала 1990-х годов сложилась устойчивая тенденция снижения доли

детских возрастов. Уже до переписи 2002 года численность населения

старше трудоспособного возраста превысила численность детей, причем

более существенно в городских поселениях. В городских поселениях

доля населения в возрасте младше трудоспособного опустилась до 16,9%,

а доля населения старше трудоспособного возраста поднялась до 21,8%

от общей численности городского населения (рис. 19). В сельском

населении доля детских возрастов также быстро снижалась, оставаясь

при этом более высокой, чем в городском, - по данным переписи 2002

года она опустилась до 21,4%. Доля населения старше трудоспособных

возрастов, до этого заметно превышавшая значение аналогичного показателя

городского населения, росла незначительно, увеличившись к 2002 году

до 22,5%.

По данным текущего учета, тенденция сокращения удельного

веса населения младше трудоспособного возраста сохранялась в городских

поселениях до 2008 года (когда она опустилась до 14,9%), а на селе

– до 2009 года (до 18,3%). К началу 2010 года он увеличился в городском

населении до 15,2%, в сельском – до 18,5%.

Доля населения старше трудоспособного возраста в городском

населении продолжала нарастать, увеличившись к началу 2010 года

до 21,6%. В сельском населении после умеренного снижения и стабилизации

на уровне 21,4% в середине текущего десятилетия, она также возобновила

свой рост, увеличившись к началу 2010 года до 21,7%.

Рисунок 19. Состав городского и сельского населения

России по основным возрастным группам*, по данным переписей и текущего

учета (на начало 2010 года), %

* Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет); Трудоспособного

возраста (мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 лет): Старше трудоспособного

возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше)

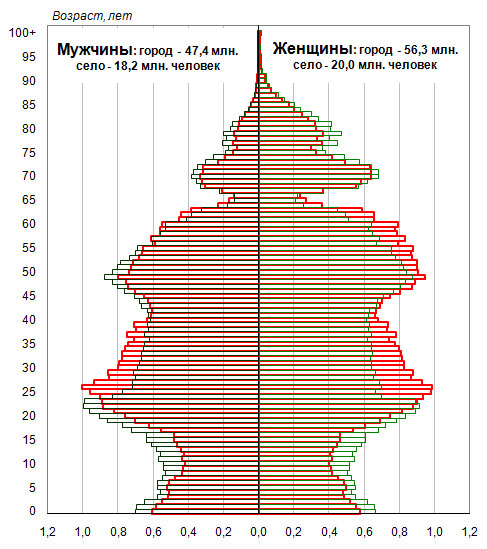

Быстрое снижение удельного веса детей в общей численности

и городского, и сельского населения России связано с резким падением

числа родившихся в 1990-е годы, что хорошо видно на так называемой

«возрастной пирамиде», отображающей возрастную структуру населения

(рис. 20). Рост числа родившихся, наблюдающийся с конца 1990-х годов

и более выраженный на селе, не мог заметно затормозить быстрое сокращение

доли детских возрастов, поскольку более многолюдные поколения 1980-х

годов рождения уже достигли младших трудоспособных возрастов, перейдя

в группу населения трудоспособного возраста. Доля младших и средних

трудоспособных возрастов в общей численности городского населения

выше, чем на селе, что связано не столько с процессом естественного

воспроизводства, сколько с миграционными процессами. На начало 2010

года средний возраст городского населения, по оценке Росстата, составил

39,1 года, сельского – 38,5 года.

Сравнительно стабильная доля населения старше трудоспособного

возраста в значительной степени обусловлена относительной малочисленностью

поколений, родившихся в военные и первые послевоенные годы. Однако

она уже стала быстро увеличиваться, поскольку пенсионного возраста

достигают многолюдные поколения людей, родившихся в 1950-е годы.

Это является и причиной сокращения численности населения трудоспособных

возрастов, которое усугубляется также резким сокращением контингентов,

вступающих в рабочие возраста (поколения родившихся в первой половине

1990-х годов).

Рисунок 20. Возрастно-половой состав городского и сельского

населения России на начало 2010 года, % общей численности

(красным контуром обозначено городское население, зеленым – сельское)

Более выражен процесс старения среди женского населения.

По оценкам Росстата на начало 2010 года, число горожанок старше

трудоспособного возраста уже более чем вдвое превышала число девочек

в возрасте до 15 лет (28,9% против 13,7% от общей численности

женщин), а на селе – в 1,7 раза (29,3% против 17,2%). В мужском

населении доля возрастной группы старше трудоспособного возраста,

наоборот, заметно ниже доли возрастной группы моложе трудоспособного

возраста и в городе (12,9% против 17,1%), и на селе (13,3% против

19,8%), что связано с существенно более высокой смертностью мужчин

трудоспособного возраста.

На начало 2010 года число женщин в городских поселениях

превышала число мужчин более чем на 8,8 миллиона человек, в сельских

поселениях – на 1,8 миллиона человек. Перевес женского населения

над мужским более выражен в городском населении, в котором на 1000

мужчин приходится 1186 женщин, тогда как в сельском – 1099.

Значительный дисбаланс в численности мужчин и женщин

характерен для средних и особенно старших возрастов. В младших возрастных

группах, напротив, в незначительной степени преобладают мужчины,

что связано с биологически обусловленным превышением числа мальчиков

над числом девочек среди родившихся (среди родившихся в России в

1989-2007 годах на 100 девочек приходилось 106 мальчиков, в 1960-1988

годах – 1057). Из-за

более высокой смертности мужчин соотношение полов выравнивается

по мере взросления поколения и уже в средних возрастах численность

женщин начинает преобладать (конечно, определенные коррективы при

этом вносят миграция и особенно войны и репрессии). Однако важно

отметить то, что в последние годы перевес численности женщин над

численностью мужчин регистрировался в более молодых возрастах.

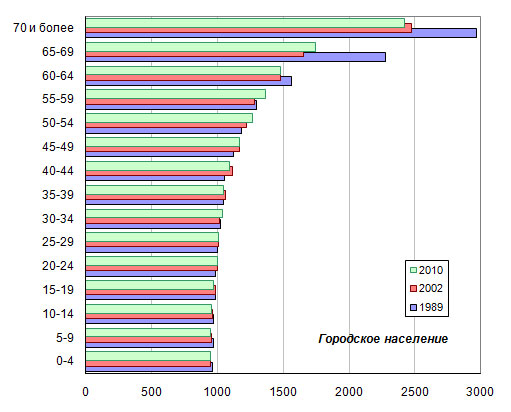

Половые диспропорции в большей степени характерны для

городского населения. По данным переписей 1989 и 2002 годов численный

перевес женщин отмечался, начиная с возрастной группы 25-29 лет,

а в последние годы, по данным текущего учета, - уже с 20-24 лет

(рис. 21). В возрастах до 40 лет этот перевес относительно незначителен:

1046 женщин на 1000 мужчин в возрасте 35-39 лет на начало 2010 года,

1063 – по данным переписи 2002 года, 1044 – по данным переписи 1989

года. Но в возрастах старше 40 лет быстро увеличивается, достигая

в старших возрастных группах превышения в несколько раз. Так, в

возрастах 70 лет и старше на 1000 мужчин приходилась 2971 женщина

в 1989 году, 2476 в 2002 году и 2423 в 2010 году.

Рисунок 21. Соотношение числа мужчин и женщин по возрастам,

городское население России, по данным переписей 1989 и 2002 годов

и по данным текущего учета на начало 2010 года, женщин на 1000 мужчин

соответствующего возраста

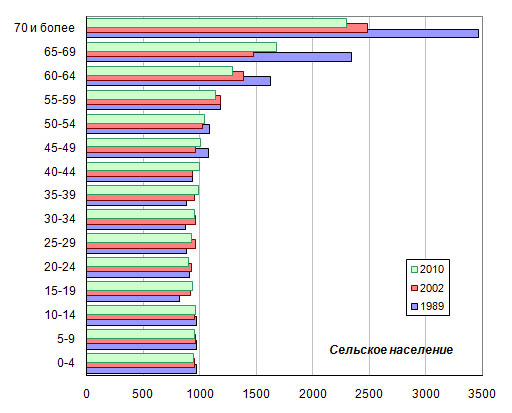

В сельском населении численный перевес женщин, по данным

переписи 1989 года, отмечался, начиная с возрастной группы 45-49

лет (но сразу довольно значительный – 1076 женщин на 1000 мужчин),

по данным переписи 2002 года, - начиная с 50-54 лет (1027), а на

начало 2010 года, по данным текущего учета, - вновь с 25-49 лет

(1003). В старших возрастных группах численный перевес женщин был

более существенным, чем в городе, до 1990-х годов (3466 женщин на

100 мужчин в возрасте 70 лет и старше, по данным переписи 1989 года).

По мере вымирания поколений, наиболее пострадавших в годы войн и

репрессий, когда большие потери несло мужское население, этот перевес

стал уменьшаться, причем в большей степени, чем в городском населении.

В результате, превышение численности женщин над численностью мужчин

оказалось на селе меньше, чем в городе – 2294 женщин на 1000 мужчин

в группе 70 лет и старше, по данным текущего учета на начало 2010

года (рис. 22).

Рисунок 22. Соотношение числа мужчин и женщин по возрастам,

сельского население России, по данным переписей 1989 и 2002 годов

и по данным текущего учета на начало 2010 года, женщин на 1000 мужчин

соответствующего возраста

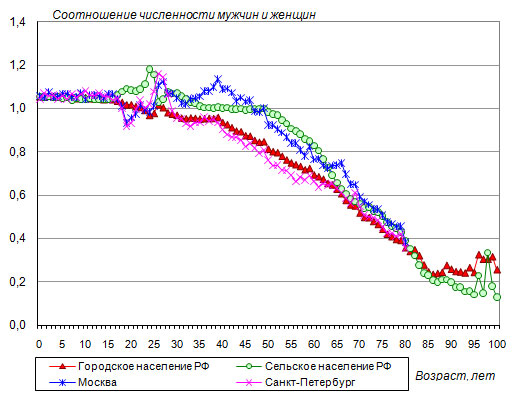

По данным текущего учета, на начало 2010 года устойчивое

превышение числа женщин над числом мужчин в городском населении

России начинается с возрастной группы 28 лет, а также отмечается

в возрастах 23-25 лет (рис. 23). В сельском населения мужчины численно

преобладают в возрасте до 42, а начиная с 50 лет быстро нарастает

численный перевес женщин. Характерно, что в крупнейшем мегаполисе

страны – городе Москве – превышение числа мужчин над числом женщин

сохраняется практически как на селе – до 45-46 лет, что явно связано

с интенсивным миграционным притоком в столицу. В другом крупном

мегаполисе страны – Санкт-Петербурге – такое явление менее выражено,

однако в возрасте 25-28 также отмечается значительное превышение

численности мужчин над численностью женщин того же возраста (1161

мужчина на 1000 женщин в возрасте 26 лет).

Рисунок 23. Третичное соотношение полов в городском

и сельском населении России, Москвы и Санкт-Петербурга на начало

2010 года: отношение числа мужчин к числу женщин соответствующего

возраста

Источники: Федеральная служба государственной

статистики (Росстат) - www.gks.ru,

Российский статистический ежегодник. 2009 и предшествующие

ежегодники;

Демографический ежегодник России. 2009 и предшествующие

ежегодники,

Численность населения Российской Федерации по полу и

возрасту на 1 января 2010 года.

7 Эта величина, называемая

вторичным соотношением численности полов, незначительно различается

по странам и почти не изменяется во времени, редко превышая 107

или опускаясь ниже 104. Соотношение численности полов в остальных

возрастных группах называется третичным. – См., «Народонаселение».

Энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия,

1994. - С. 461.

|