|

|

|

Рубрику ведет кандидат экономических наук Екатерина Щербакова

|

Несмотря на сближение, показатели естественного воспроизводства

городского и сельского населения остаются различными

Несмотря на тенденцию сближения, показатели естественного

воспроизводства городского и сельского населения России остаются

различными. Это относится как к характеристикам смертности, так

и, особенно, рождаемости.

Наблюдавшийся в последние годы рост рождаемости связан

как со структурными факторами - вступлением в детородный возраст

более многочисленных поколений родившихся в 1980-е годы, - так и

с повышением самой интенсивности рождаемости. Для устранения влияния

возрастной структуры обычно используют показатель суммарной рождаемости5,

хотя изменения его значения могут быть связаны с изменением не только

самой рождаемости, но и календаря рождений в разных поколениях женщин.

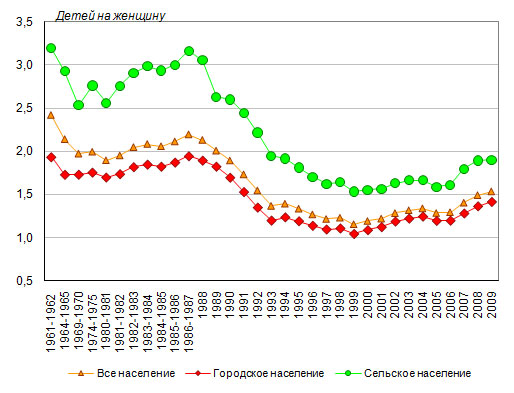

Если в конце 50-х годов прошлого века рождаемость обеспечивала

слегка расширенное естественное воспроизводство населения (коэффициент

суммарной рождаемости составлял 2,6 рождения на женщину), то даже

в период наивысшего подъема рождаемости 80-х годов – только простое

(2,1), да и то с большой «натяжкой», принимая во внимание довольно

высокий уровень смертности (рис. 15). К концу 90-х годов коэффициент

суммарной рождаемости в России снизился до крайне низкого уровня

- 1,2 (минимальное значение зафиксировано в 1999 году - 1,157).

С 2000 года его значение стало возрастать - с небольшими отклонениями

от тренда в 2005-2006 годы, повысившись в 2009 году до 1,537.

На фоне резкого снижения интенсивности рождаемости наблюдалась

тенденция сокращения различий между женщинами, проживающими в городских

и сельских поселениях. У горожанок рождаемость была ниже уровня

простого воспроизводства уже в 1950-е годы, а у сельских жительниц

заметно превышала его. В 1960-1980-е годы коэффициент суммарной

рождаемости на селе был выше «городского» на 0,8-1,2 ребенка, а

в 1990-е годы это превышение быстро сокращалось. С 1993 года значение

коэффициента суммарной рождаемости на селе так же, как и в городских

поселениях, не обеспечивает простого воспроизводства населения.

В 2001-2006-е годы оно превышало значение коэффициента суммарной

рождаемости городских женщин всего на 0,4. В 2007 году более значительное

увеличение коэффициента суммарной рождаемости было зарегистрировано

в сельских поселениях – почти на 0,2 (с 1,611 до 1,798), тогда как

в городских поселениях – менее чем на 0,1 (с 1,199 до 1,283). По

всей видимости, женщины, проживающие на селе, в большей степени

откликнулись на меры демографической политики, принятые в конце

2006 года. В 2008 году рост значения коэффициента суммарной рождаемости

замедлился и был примерно одинаков и в городе, и на селе (соответственно,

до 1,366 и 1,894), в 2009 году прирост был еще меньшим, хотя в городе

несколько выше, чем на селе (до 1,417 и 1,900). Превышение значения

коэффициента суммарной рождаемости сельского населения над городским

составило в 2007-2009 годах около 0,5, но и такое значение заметно

ниже уровня, необходимого для простого замещения поколений.

Рисунок 15. Коэффициент суммарной рождаемости городского

и сельского населения России, 1961-2009 годы, детей на женщину

Тенденции смертности городского населения, напротив,

выглядят более благоприятными в сравнении со смертностью сельского

населения. Об этом можно судить по показателю ожидаемой продолжительности

жизни при рождении, используемому в качестве интегральной характеристикой

смертности6 (рис.

16). Наименьшее превышение средней продолжительности жизни городского

населения по сравнению с сельским отмечалось в первой половине 1960-х

годов, а также в период наиболее значительного повышения смертности

1994-1995 годов. С ростом продолжительности жизни оно увеличивалось.

В 2005-2008 годах это превышение достигло 2,6 года, в 2009 году

– 2,7 года. В 2009 году продолжительность ожидаемой при рождении

жизни возросла в городских поселениях до 69,4 года, а в сельских

- до 66,7 года.

Более значительные различия в продолжительности жизни

в городе и на селе характерны для мужского населения: в 2009 году

они составили 2,6 года (63,5 года в городе против 60,9 года на селе),

а у женщин - 1,7 года (75,1 против 73,4).

Значительное превышение продолжительности жизни женщины

над продолжительностью мужчин, характерное для России, более выражено

на селе. В кризисный 1994 год оно достигало в городских поселениях

13,5 года, в сельских – 14,0 года. Со снижением смертности эта разница

стала сокращаться, составив в 2009 году 11,6 и 12,5 года, соответственно.

Рисунок 16. Продолжительность ожидаемой жизни при рождении

по полу, городское и сельское население России, 1961-2009 годы,

лет

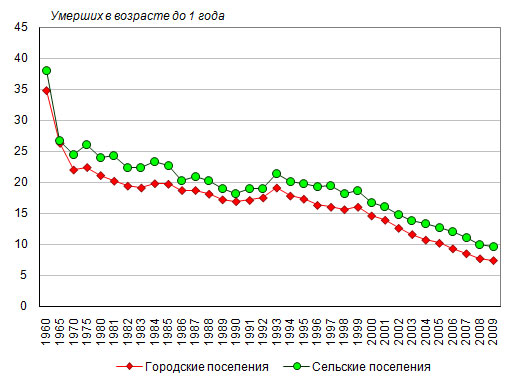

Такой важный показатель смертности и одновременно качества

жизни, как младенческая смертность, устойчиво снижался и в городе,

и на селе после увеличения в 1993 году, связанного с переходом на

международный стандарт в определении живорождения, а также незначительного

повышения в 1999 году (рис. 17). Однако на селе он остается неизменно

более высоким. В городских поселениях младенческая смертность уже

в 2006 году опустилась ниже знакового уровня 10‰, а на селе – только

в 2009 году, составив 9,7‰ против 7,5‰ в городских поселениях.

Рисунок 17. Младенческая смертность, городское и сельское

население России, 1960-2009 годы, умерших в возрасте до 1 года на

1000 родившихся живыми

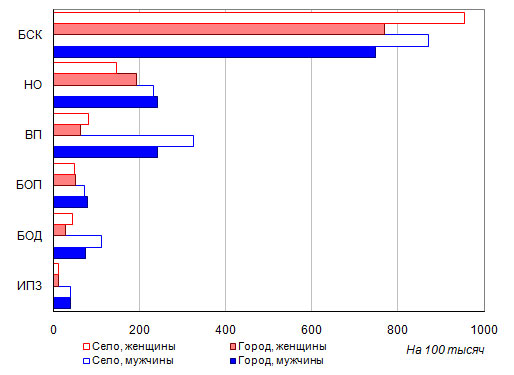

Различаются городское и сельское население и по структуре

смертности по причинам смерти. Так, по данным за 2009 год, и в городе,

и на селе болезни системы кровообращения остаются наиболее распространенной

причиной смерти и мужчин, и женщин (рис. 18). Но если в смертности

городских мужчин новообразования и внешние причины играют примерно

одинаковую роль (242 и 240 умерших в расчете на 100 тысяч мужчин),

то на селе внешние причины по-прежнему наносят больший урон, чем

новообразования (325 против 231 умершего на 100 тысяч мужчин). Четвертое

и пятое место среди основных причин смерти мужчин в городских поселениях

занимают болезни органов пищеварения (80) и дыхания (75), а на селе

больше смертей происходит из-за болезней органов дыхания (111),

чем от болезней органов пищеварения (71). Смертность женщин на селе

выше, чем в городе, от болезней системы кровообращения, внешних

причин и болезней дыхания, но структура примерно одинакова.

Рисунок 18. Коэффициенты смертности по полу и основным

причинам смерти*, городское и сельское население России, 2009 год,

умерших на 100 тысяч человек

* БСК - болезни системы кровообращения, НО - новообразования,

ВП – внешние причины, БОД - болезни органов дыхания, БОП - болезни

органов пищеварения, ИПЗ - инфекционные и паразитарные болезни

Источники: Федеральная служба государственной

статистики (Росстат) - www.gks.ru,

Российский статистический ежегодник. 2009 и предшествующие

ежегодники;

Демографический ежегодник России. 2009 и предшествующие

ежегодники.

5 Коэффициент суммарной

рождаемости (в сборниках Росстата – «суммарный коэффициент рождаемости»)

показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении

всего репродуктивного периода своей жизни (15-49 лет) при сохранении

в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены

возрастные коэффициенты рождаемости. Его величина не зависит от

возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости

в данный календарный период (год). Это показатель рождаемости так

называемого «условного поколения». Для оценки рождаемости реальных

поколений используются показатели итоговой рождаемости (чаще всего,

женщин одного и того же периода рождения).

6 Среднее число лет,

которое предстоит прожить человеку из некоторого гипотетического

поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого

поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким,

как в годы, для которых вычислен показатель.

|