|

Для цитирования: Щербакова Е.М.

Демографические итоги I полугодия 2018 года в России (часть II)

//Демоскоп Weekly. 2018. № 781-782. URL: http://demoscope.ru/weekly/

2018/0781/barom01.php

|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Демографические итоги

I полугодия 2018 года в России

Часть II

|

|

Рубрику ведет

|

|

|

Екатерина

ЩЕРБАКОВА

|

|

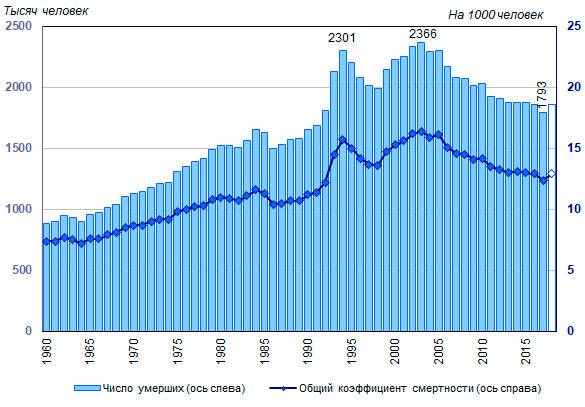

Число умерших и общий коэффициент смертности вновь стали

увеличиваться

По данным Федеральной службы государственной статистики

(Росстата), число умерших и общий коэффициент смертности в первом

полугодии 2018 году вновь стали расти. Согласно результатам помесячной

регистрации, число умерших в России за январь-июнь 2018 года увеличилось

по сравнению с тем же периодом 2017 года на 0,7%, составив 946,9

против 940,4 тысячи человек. Общий коэффициент смертности в пересчете

на год составил 13,0 умерших в расчете на 1000 человек постоянного

населения против 12,9‰ за тот же период прошлого года.

На протяжении ряда десятилетий в России преобладала

тенденция роста числа умерших и общего коэффициента смертности,

что было обусловлено как старением населения, так и повышением в

отдельные периоды интенсивности смертности (рис. 1). Особенно быстрый

рост отмечался в 1992-1994 годах, за которым последовал спад 1995-1998

годов, а затем возобновление роста. Наибольшее число умерших зарегистрировано

в 2003 году[1] - 2366 тысяч

человек, или 16,4‰. После 2003 года преобладала тенденция снижения,

нарушавшаяся незначительным повышением в 2005, 2010 и 2014 годах.

Сокращение числа умерших в 2012 и 2013 годах было умеренным – менее

чем на 2%, - однако стоит отметить, что оно происходило при расширении

критериев живорождения, которое в 2012 году привело к росту числа

умерших в возрасте до 1 года (подробнее об этом будет сказано ниже,

в соответствующем разделе). По уточненным данным годовой разработки

за 2017 год, число умерших в России без учета Крыма[2]

составило 1793 тысячи человек, что на 3,4% меньше, чем в предшествующем

2016 году, и почти на четверть (24%) меньше, чем в 2003 году. С

учетом Крыма число умерших в России за 2017 год составило 1826 тысяч

человек (так же на 3,4% меньше, чем за 2016 год). Общий коэффициент

смертности снизился до 12,4‰ (с учетом и без учета Крыма).

Начиная с марта 2018 года число умерших стало превышать

число умерших за аналогичный период 2017 года. По данным за январь-июль

оно увеличилось на 1,4% (1099,4 против 1083,8 тысячи человек), а

общий коэффициент смертности составил в пересчете на год 12,9‰ против

12,7‰ за тот же период 2017 года. Без учета Крыма число умерших

в России увеличилось на 1,5% (1080,3 против 1064,2 тысячи человек),

общий коэффициент смертности составил 12,9‰ против 12,8‰ за январь-июль

2017 года.

Рисунок 1. Число умерших (тысяч человек) и общий

коэффициент смертности (умерших на 1000 человек постоянного населения),

1960-2018* годы без учета Крыма

* 2018 год – оценка по данным помесячной регистрации

за январь-июнь в пересчете на год (не заштриховано)

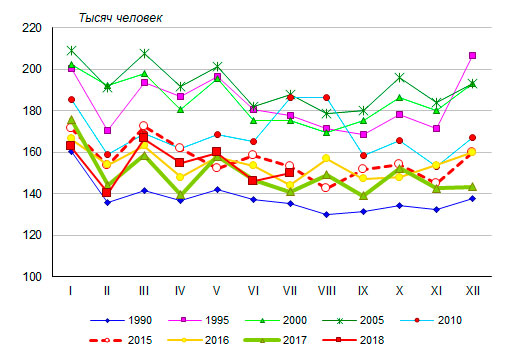

Данные помесячной отчетности свидетельствуют о том,

что наибольшее число смертей обычно приходится на зимне-весенние

месяцы, чаще всего, на январь, а наименьшее - на летне-осенние месяцы.

Исключением стал 2010 год, в течение которого наибольшее число умерших

было зарегистрировано в июле и августе – по 187 тысяч человек (на

13% и 20% больше, чем в те же месяцы предшествующего 2009 года),

что было связано с экстремальными природно-климатическими условиями

и широким распространением пожаров на многих территориях России.

Между тем, обычно именно на август приходится, как правило, наименьшее

число умерших (рис. 2).

В 2017 году меньше всего смертей, по данным помесячной

регистрации, учтено в сентябре (139 тысяч), а больше всего в январе

(176 тысяч).

За первые семь месяцев 2018 года больше всего смертей

зарегистрировано в марте – около 167 тысяч, а меньше всего – 140

тысяч – в феврале. Превышение показателей прошлого года отмечалось

в марте-мае и июле (наибольшее - на 11% - в апреле). Число умерших

в январе, феврале и июне текущего года было меньше, чем в те же

месяцы прошлого года.

Рисунок 2. Число умерших по месяцам 1990, 1995,

2000, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов*, тысяч человек

без учета Крыма

* все годы, кроме 2015-2017 – данные уточненной

годовой разработки, 2015-2018 годы – данные оперативного помесячного

учета

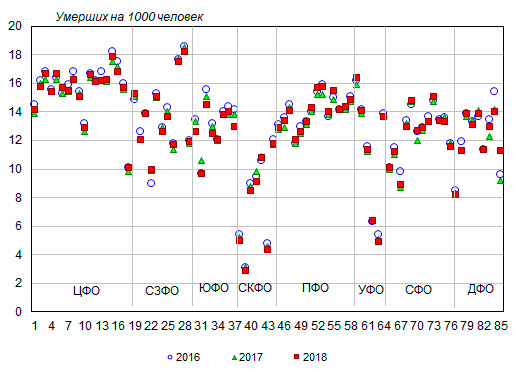

Значение общего коэффициента смертности заметно различается

по регионам России. Отчасти это связано с различиями в интенсивности

смертности, отчасти – с различиями в половозрастном составе населения.

В регионах с более высокой долей населения старших возрастов значение

общего коэффициента смертности, как правило, выше, чем в регионах

с высокой долей населения младших возрастных групп. В географическом

пространстве России уровень общего коэффициента смертности снижается

от центральных и северо-западных регионов, в населении которых велика

доля пожилых людей, к южным и восточным регионам, где она пока относительно

невелика, а доля детей и молодежи выше (рис. 3).

По данным помесячной регистрации в пересчете на год,

значение общего коэффициента смертности в январе-июне 2018 года

составляло от 2,9‰ в Республике Ингушетии до 18,2‰ в Псковской области.

В центральной половине регионе (если отсечь по 25% регионов снизу

и сверху в ряду, упорядоченному по рассматриваемому признаку) его

значение варьировалось в сравнительно узком диапазоне от 11,8‰ до

15,1‰. В половине субъектов федерации общий коэффициент превышает

13,4‰ (медианное значение).

Помимо Псковской области высокое значение общего коэффициента

смертности характерно уже на протяжении многих лет также для Новгородской,

Тверской и Тульской областей (более 17‰ по данным за январь-июнь

2018 года) и ряда других регионов Центрального и Северо-Западного

федерального округа. В то же время в 5 регионах его значение не

превышало 6,4‰, то есть было вдвое ниже, чем в среднем по России

(в республиках Ингушетия, Чечня, Дагестан, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском

автономном округе – Югре).

По сравнению с январем-июнем 2017 года, увеличение числа

умерших наблюдалось в 48 регионах-субъектах федерации. Общий коэффициент

смертности повысился в 44 регионах, в 12 остался на том же уровне,

а в 29 регионах снизился. Наиболее значительное снижение зафиксировано

в Республике Калмыкии (на 8%), а также в республиках Карачаево-Черкессия,

Ингушетия, Адыгея и городе Севастополе (5-7%). Наибольший рост отмечен

в Чукотском автономном округе (на 23%), для которого характерны

значительные колебания относительных показателей из-за малой численности

населения.

Рисунок 3. Общий коэффициент смертности по регионам-субъектам

Российской Федерации[3],

январь-июнь 2016-2018 годов (по данным помесячного учета в пересчете

на год), ‰

Список регионов

[1] Начиная с 2003 года в

общем числе умерших в Российской Федерации учитываются умершие в

Чеченской Республике (за предшествующее десятилетие сведения отсутствуют).

Вклад республики в общую смертность населения страны невелик, составляя

примерно по 6-7 тысяч человек в год (не более 0,4% от общего числа

умерших).

[2] Под Крымом здесь и далее

понимаются два субъекта федерации - Республика Крым и город федерального

значения Севастополь, - образованные в соответствии с Федеральным

конституционным законом Российской Федерации от 21 марта 2014 года

№ 6-ФКЗ и Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014

года № 168 в составе Российской Федерации. Первоначально они образовывали

Крымский федеральный округ, а с 28 июля 2016 года вошли в состав

Южного федерального округа в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации № 375.

В целях сопоставимости с данными предшествующих лет (до 2014 года)

мы используем там, где возможно и оговаривая это, оценки для населения

России без учета этих двух субъектов федерации.

[3] Здесь и далее регионы на

рисунках расположены в стандартном порядке, используемом в публикациях

Росстата – от Европейского Центра и Севера России к Югу и Востоку,

- сгруппированные в федеральные округа: Центральный (ЦФО), Северо-Западный

(СЗФО), Южный (ЮФО), Северо-Кавказский (СКФО), Приволжский (ПФО),

Уральский (УФО), Сибирский (СФО), Дальневосточный (ДФО). Значения

по Архангельской (под номером 21) и Тюменской (61) областям приводятся

без учета входящих в них автономных округов, являющихся самостоятельными

субъектами федерации: Ненецкого (22), Ханты-Мансийского - Югры (62)

и Ямало-Ненецкого (63).

|