|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Смертность пешеходов на дорогах России*

Т. Фаттахов1

- специально для Демоскопа

Источники данных

В России данные о погибших пешеходах существуют с 1956

года. С 1956 по 1998 год Росстатом в группе транспортных происшествий

выделялась отдельная причина смерти: «Автомототранспортные несчастные

случаи на общественной дороге в результате наезда на пешехода».

В 1999 году в связи с переходом на Международную классификацию

болезней травм и причин смерти (МКБ–10) причина «Автомототранспортные

несчастные случаи на общественной дороге в результате наезда на

пешехода» была заменена на другую причину «Пешеход,

пострадавший в результате транспортного несчастного случая».

С 2006 года Росстат стал выделять две категории погибших

пешеходов:

- Пешеход, пострадавший от дорожного мототранспортного

несчастного случая;

- Пешеход, пострадавший от внедорожного мототранспортного

несчастного случая.

В 2011 году в статистической форме С-51 "Распределение

умерших по полу, возрастным группам и причинам смерти", которая

действует с 1989 года, стали выделять 4 причины пешеходной смертности:

- Пешеход, пострадавший в результате дорожного транспортного

случая (кроме железнодорожного);

- Пешеход, пострадавший в результате недорожного транспортного

случая (кроме железнодорожного);

- Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом

или другим железнодорожным транспортным средством;

- Пешеход, пострадавший в результате неуточненного

транспортного случая (кроме железнодорожного).

Объединим данные Росстата о смертности пешеходов в один

ряд следующим образом:

- для 1989-1998 гг. возьмем статистику автомототранспортных

несчастных случаев на общественной дороге в результате наезда

на пешеходов;

- для 1999-2005 гг. возьмем статистику автомототранспортных

несчастных случаев на общественной дороге в результате наезда

на пешеходов.

- для 2006-2010 гг. возьмем сумму пешеходов, пострадавших

от дорожных мототранспортных несчастных случаев и пешеходов

пострадавших от внедорожных мототранспортных несчастных случаев

(рис. 1).

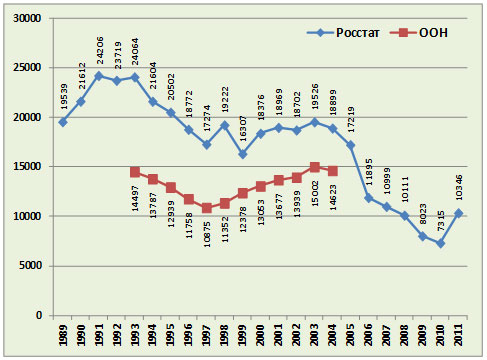

Рисунок 1. Число погибших пешеходов по данным Росстата

и ООН (ГИБДД), человек

Источник: Росстат, UNECE Statistics.

Помимо статистики Росстата, существует статистика ГИБДД

о погибших пешеходах. Но данные ГИБДД, в электронном виде имеются

за очень короткий период - с 1997 года. Еще один существенный недостаток

этих данных заключается в том, что они находятся в закрытом доступе

и не публикуются, а то, что обрывочно публикуется, не имеет базовых

распределений по полу и возрасту.

С 1993 по 2004 гг. имеются данные ООН (они также приведены

на рис. 1), которые, видимо, формировались на основе данных ГИБДД,

этот вывод можно сделать, сравнивая абсолютные значения чисел погибших

в ДТП. Поэтому расхождение в цифрах между Росстатом и ООН будем

рассматривать как расхождение между Росстатом и ГИБДД. Это расхождение

достаточно трудно объяснить, так как мы не знаем, кто попадает в

статистику ГИБДД как пешеход. Поэтому для дальнейшего анализа будем

использовать данные Росстата, ввиду того, что они собираются в соответствии

с МКБ-10, имеют распределения по полу, возрасту, и могут быть использованы

для международного и регионального сравнения.

Общая ситуация и система корректных показателей

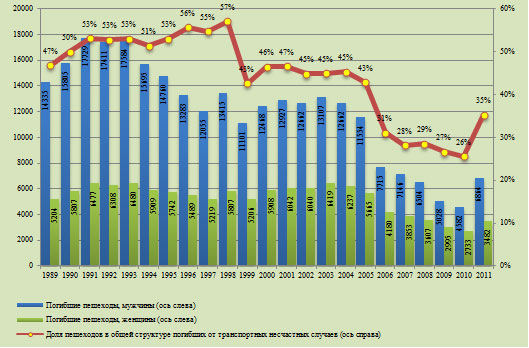

С начала 90-х годов в России наблюдается бурный рост

автомобилизации. Этот рост сопровождался увеличением доли пешеходной

смертности в общей структуре смертности от ДТП, до 1998 года. В

1991 году был достигнут исторический максимум пешеходной смертности,

который составил 24206 погибших. Всего же с 1989 по 2011 год на

дорогах России погибло около 397 тыс. пешеходов.

Рисунок 2. Число погибших пешеходов по полу (шкала слева,

человек) и доля пешеходной смертности в общей структуре погибших

от ДТП (шкала справа, %),

1989-2011 гг.

Источник: Росстат.

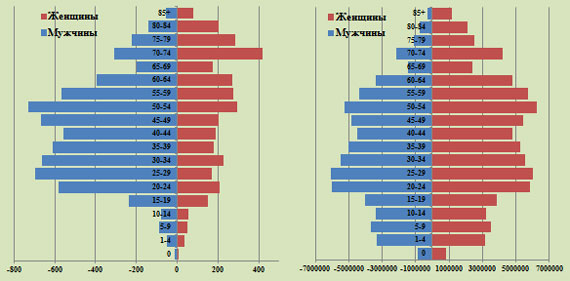

Абсолютные числа событий не является лучшим показателем

для оценки ситуации, ввиду того, что они подвержены влиянию возрастной

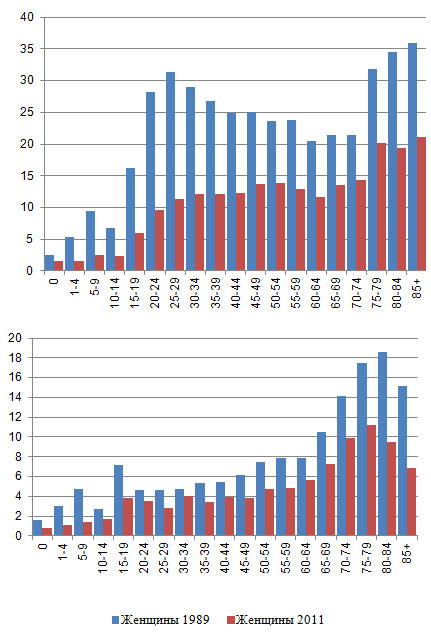

структуры населения. Из рисунка 3 видно, что на число погибших пешеходов

в той или иной возрастной группе оказывает значительное влияние

численность населения в этой возрастной группе.

Рисунок 3. Число погибших пешеходов по пятилетним возрастным

группам (слева) и половозрастная структура населения России (справа),

2011 г.

Источник: Росстат.

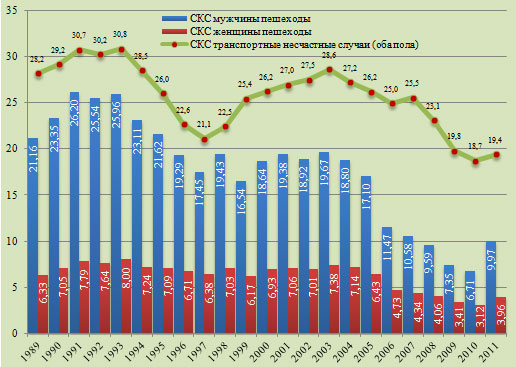

Для того, что бы устранить влияние возрастной структуры,

воспользуемся стандартизованным коэффициентом смертности, который

позволяет элиминировать влияние различий в возрастной структуре

населения (рис 4).

Рисунок 4. Стандартизованные коэффициенты смертности

пешеходов и общей смертности от всех транспортных несчастных случаев,

на 100000 населения

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата.

Половозрастные особенности пешеходной смертности в России

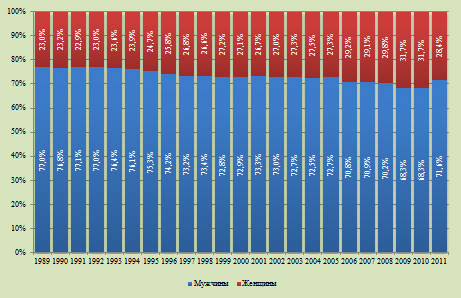

Существуют значительные различия в смертности пешеходов

по полу. С 1989 по 2011 год в структуре пешеходной смертности всегда

преобладали мужчины, на которых приходилось более 70% всех смертных

случаев. В то же время на протяжении всего периода наблюдается рост

вклада женской пешеходной смертности - с 23% в 1989 до 31,7% в 2010

году, и только в 2011 году он несколько снизился (рис. 5).

Рисунок 5. Вклад мужчин и женщин в общую структуру смертности

пешеходов, 1989-2011 гг., %

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

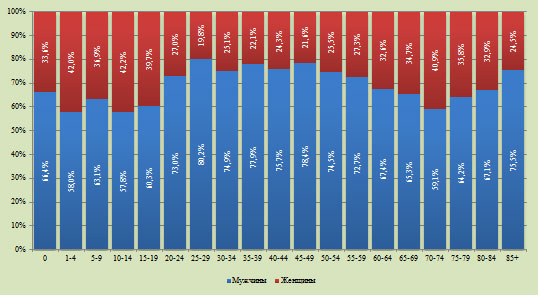

Половые различия в смертности пешеходов зависят от возраста.

Они особенно заметны в средних возрастах - от 20 до 60 лет, а также

в самой старшей возрастной группе - 85 лет и старше. Из рисунка

6 видно, что именно в этих возрастах мужчины подвержены наибольшему

риску, попасть под автомобиль, доля погибших мужчин-пешеходов по

сравнению с женщинами-пешеходами значительно выше.

Рисунок 6. Вклад мужчин и женщин в пешеходную смертность

в 2011 г. по возрастным группам, %

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

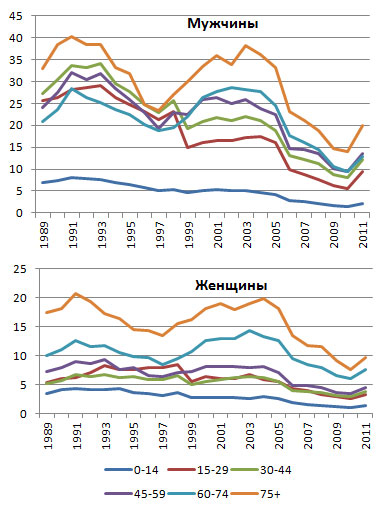

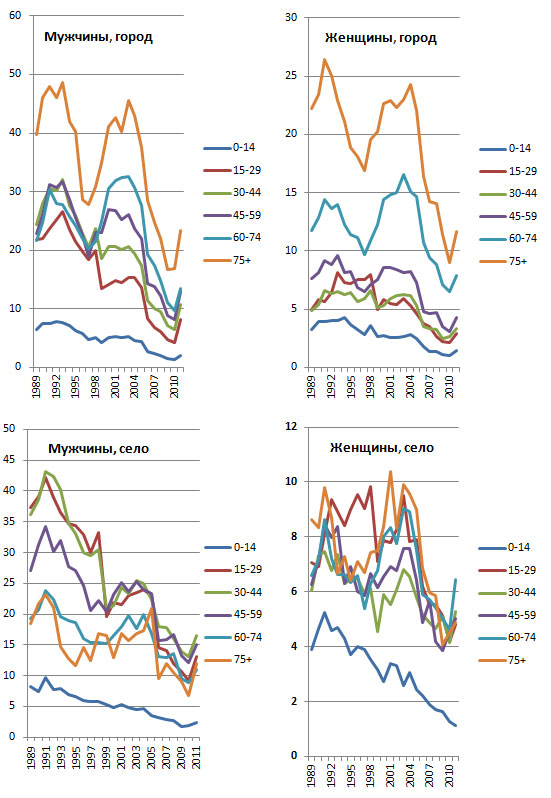

Динамика повозрастных показателей пешеходной смертности

в России с 1989 по 2011 г. свидетельствует о ряде положительных

тенденций наметившихся в этот период. В начале 90-х годов существовали

значительные различия в мужской пешеходной смертности между отдельными

возрастными группами. Так, в группах 15-29, 30-44 и 45-59

погибало 6-7 человек на 100000 населения, в возрастной группе 60-74

- около 3 человек на 100000, в возрасте 0-14 и 75 и старше - чуть

больше 1,5 человек на 100000 населения. К 2010 г. эти различия заметно

сократились – в основном за счет более высоких темпов снижения СКС

у пешеходов-мужчин в трудоспособных возрастах. В других возрастных

группах также происходило снижение, но оно не было столь стремительным.

У женщин-пешеходов ситуация с 1989 по 2004 г. во всех

возрастных группах, кроме детских, практически не менялась. Наблюдались

небольшие положительные тенденции с 1991 по 1998 г., но затем они

сменились очередным подъемом в 1999-2003 г., который свел к нулю

положительные тенденции 1991-1998 гг. С 2004 по 2010 г. шло значительное

снижение СКС во всех возрастных группах, которое вновь сменяется

подъемом в 2011 г. (рис. 7).

Рисунок 7. Коэффициенты смертности пешеходов по пятнадцатилетним

возрастным группам, на 100000 населения соответствующего возраста

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

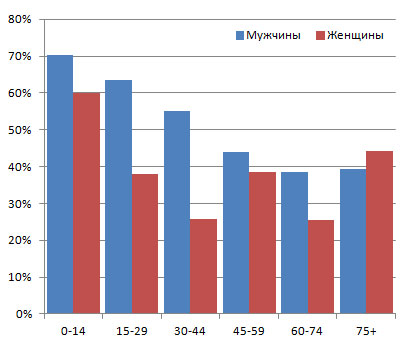

Между 1989 и 2011 гг. у мужчин 58,2% снижения стандартизованного

коэффициента пешеходной смертности пришлось на возрастную группу

15-44 года, 9% - на детские возраста 0-14 лет, 27,7% - на возрастную

группу 45-74 года и 4,8% - на возрастную группу 75 лет и старше.

У женщин на детские возраста 0-14 лет пришлось 18,4%

от общего снижения, почти такую же долю внесла возрастная группа

15-29 лет, 35,2% снижения пришлось на возрастную группу 45-74 года

и 12,6% - на возрастную группу 75 и старше (рис. 8).

Рисунок 8. Снижение значения возрастных коэффициентов

смертности пешеходов по пятнадцатилетним возрастным группам: 2011

год в % к 1989 году

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

В результате отмеченных изменений с 1989 по 2011 г.

изменился возрастной профиль мужской пешеходной смертности, причем

самые значительные изменения произошли в молодых возрастах. У женщин

ситуации немного иная. Снижение смертности с 1989 по 2011 г. произошло

во всех возрастных группах, но эти изменения были распределены более

однородно, чем у мужчин (рис. 9).

Рисунок 9. Коэффициенты смертности пешеходов по пятилетним

возрастным группам в 2011 и г., на 100000 населения соответствующего

возраста

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

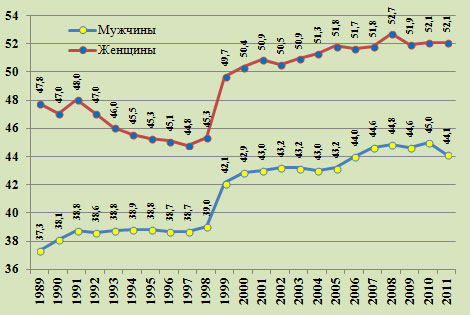

С изменением возрастного профиля смертности менялся

и средний возраст смерти. Так в 1989 г. у мужчин-пешеходов он составлял

37,3 года, а у женщин-пешеходов 47,8 года. До 1998 года происходило

омоложение женской пешеходной смертности, тогда как средний возраст

мужской смертности оставался достаточно стабильным. После 1998 года

в России наблюдается увеличение среднего возраста смерти для обоих

полов, что свидетельствует об увеличении вклада в пешеходную смертность

старших возрастных групп населения. При этом разрыв в среднем возрасте

смерти между мужчинами и женщинами - в пределах 7-8 лет -

с 1999 года не меняется (рис. 10).

Рисунок 10. Средний возраст смерти пешеходов, 1989-2011

гг., лет

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

Различия в пешеходной смертности между городом и селом

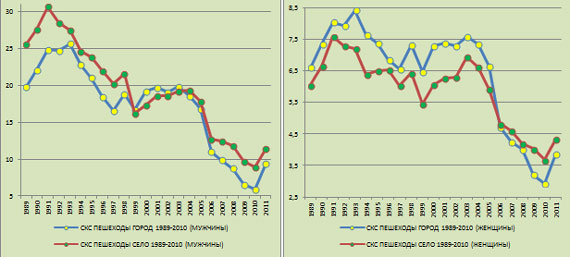

В России существуют различия в пешеходной смертности

в зависимости не только от пола и возраста, но и от типа поселения.

В целом смертность мужчин-пешеходов на селе выше, чем в городе,

хотя в период с 1999 по 2003 г., когда смертность на селе

была чуть выше городской.

У женщин долгое время наблюдалась обратная ситуация.

До 2006 г. смертность городских женщин-пешеходов была выше,

но с недавнего времени ситуация изменилась (рис. 11).

Рисунок 11. Стандартизованный коэффициент смертности

пешеходов в городе и селе, 1989-2011 гг., на 100000 населения

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

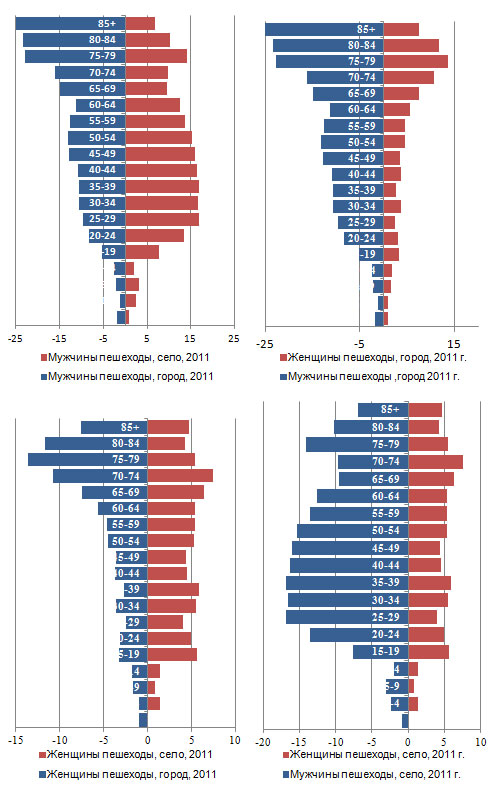

Повозрастные коэффициенты смертности пешеходов в городе

и селе, для мужчин и женщин также имеют значительные различия. У

мужчин разница между городом и селом объясняется очень высокой смертностью

сельских мужчин в трудоспособных возрастах, хотя риски для мужчин-пешеходов

в старших возрастных группах в городах и выше. В целом средний возраст

смерти для мужчин-пешеходов в городе выше, чем на селе, что говорит

о более молодой структуре погибающих пешеходов на селе.

У женщин в возрастной группе 15-74 года риски для женщин-пешеходов

на селе значительно выше, чем в городе, но в старших возрастных

группах у женщин, как и у мужчин, риски в городах выше, чем на селе

(рис. 12).

Рисунок 12. Возрастные коэффициенты смертности для пешеходов

мужчин и женщин в городской и сельской местности, 2011 г., на 100000

населения соответствующего возраста

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

Вклад отдельных возрастных групп в пешеходную смертность

в городе и селе представлен на рис. 13. Из рисунка видно, какие

половозрастные группы подвержены наибольшему риску. Так в городе

основной группой риска у мужчин являются возрастные группы 30-44

и 45-49 лет. У женщин 45-59 и 60-74 года. Село имеет ряд отличий

от города. Так в зоне высокой пешеходной смертности в селе находятся

мужчины в возрастном интервале 15-59 лет и женщины в интервале 15-74

года.

Рисунок 13. Динамика возрастных коэффициентов смертности

пешеходов по пятнадцатилетним возрастным группам в разрезе город-село,

1989-2011 гг., на 100000 населения соответствующего возраста

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата.

Региональные различия в смертности пешеходов

В России пешеходная смертность крайне неоднородна в

региональном разрезе. Если в среднем по России стандартизованный

коэффициент смертности для мужчин-пешеходов составляет почти 10

погибших на 100000 населения, то в Республике Тыва этот показатель

равен 30, в Республике Бурятия 21, в Московской области 19 погибшим

на 100000 населения. Если не брать в расчет республики северного

Кавказа, то минимальные показатели пешеходной смертности наблюдаются

в Магаданской области - 1, в Ростовской и Мурманской областях -

3, в Рязанской области 5 погибших на 100000 населения. Между минимальным

и максимальным значениями СКС на региональном уровне наблюдается

тридцатикратная разница. Такая ситуация с пешеходной смертностью

у мужчин, говорит о том, что должна быть выделена особая группы

проблемных регионов, в которых скрываются основные резервы снижения

смертности.

Таблица 1. Стандартизованный коэффициент смертности

мужчин-пешеходов по регионам России в 2011 г., на 100000 населения,

регионы ранжированы по убыванию показателя

|

|

Регион

|

СКС

|

|

Регион

|

СКС

|

|

Регион

|

СКС

|

|

1

|

Республика Тыва

|

30,21

|

28

|

Удмуртская Республика

|

11,20

|

55

|

Республика Дагестан

|

8,27

|

|

2

|

Республика Бурятия

|

21,17

|

29

|

Ярославская область

|

11,18

|

56

|

Республика Мордовия

|

8,22

|

|

3

|

Московская область

|

19,31

|

30

|

Пензенская область

|

11,06

|

57

|

Республика Ингушетия

|

8,22

|

|

4

|

Владимирская область

|

18,91

|

31

|

Хабаровский край

|

11,00

|

58

|

Курганская область

|

8,12

|

|

5

|

Тверская область

|

17,17

|

32

|

Республика Марий Эл

|

10,97

|

59

|

Воронежская область

|

8,06

|

|

6

|

Республика Алтай

|

16,56

|

33

|

Республика Башкортостан

|

10,87

|

60

|

Вологодская область

|

7,77

|

|

7

|

Псковская область

|

15,96

|

34

|

Алтайский край

|

10,60

|

61

|

Курская область

|

7,62

|

|

8

|

Республика Калмыкия

|

15,83

|

35

|

Орловская область

|

10,58

|

62

|

Нижегородская область

|

7,39

|

|

9

|

Новгородская область

|

15,41

|

36

|

Архангельская область

|

10,54

|

63

|

Карачаево-Черкесская Республика

|

6,99

|

|

10

|

Еврейская автономная область

|

15,08

|

37

|

Краснодарский край

|

10,36

|

64

|

Оренбургская область

|

6,81

|

|

11

|

Ленинградская область

|

15,07

|

38

|

Республика Северная Осетия-Алания

|

10,34

|

65

|

г.Москва

|

6,76

|

|

12

|

Калужская область

|

15,03

|

39

|

Красноярский край

|

10,20

|

66

|

Ставропольский край

|

6,75

|

|

13

|

Сахалинская область

|

14,34

|

40

|

Российская Федерация

|

9,97

|

67

|

Тюменская область

|

6,66

|

|

14

|

Приморский край

|

14,25

|

41

|

Томская область

|

9,84

|

68

|

Иркутская область

|

6,51

|

|

15

|

Кировская область

|

14,22

|

42

|

Кемеровская область

|

9,82

|

69

|

Астраханская область

|

6,47

|

|

16

|

Пермская область

|

13,87

|

43

|

Самарская область

|

9,67

|

70

|

Республика Карелия

|

6,41

|

|

17

|

Тульская область

|

13,54

|

44

|

Oмская область

|

9,45

|

71

|

Республика Саха (Якутия)

|

6,06

|

|

18

|

Чувашская Республика

|

13,31

|

45

|

г.Санкт-Петербург

|

9,42

|

72

|

Камчатская область

|

5,80

|

|

19

|

Читинская область

|

13,03

|

46

|

Ивановская область

|

9,41

|

73

|

Республика Коми

|

5,60

|

|

20

|

Смоленская область

|

12,23

|

47

|

Липецкая область

|

9,33

|

74

|

Костромская область

|

5,50

|

|

21

|

Амурская область

|

11,99

|

48

|

Челябинская область

|

8,75

|

75

|

Рязанская область

|

4,89

|

|

22

|

Новосибирская область

|

11,98

|

49

|

Ульяновская область

|

8,72

|

76

|

Кабардино-Балкарская Республика

|

4,77

|

|

23

|

Брянская область

|

11,87

|

50

|

Волгоградская область

|

8,65

|

77

|

Мурманская область

|

3,13

|

|

24

|

Республика Адыгея

|

11,49

|

51

|

Калининградская область

|

8,63

|

78

|

Чукотский автономный округ

|

3,05

|

|

25

|

Белгородская область

|

11,33

|

52

|

Тамбовская область

|

8,58

|

79

|

Ростовская область

|

2,83

|

|

26

|

Республика Хакасия

|

11,28

|

53

|

Саратовская область

|

8,51

|

80

|

Чеченская Республика

|

2,30

|

|

27

|

Республика Татарстан

|

11,23

|

54

|

Свердловская область

|

8,47

|

81

|

Магаданская область

|

1,03

|

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата.

У женщин средний СКС в 2011г. составил 2,7 на

100000 населения. Максимальные значения данного показателя для женщин

наблюдались в тех же регионах, что и мужчин: Республика Тыва, Республика

Бурятия, Владимирская, Новгородская, Ленинградская и Орловская области.

В Республике Тыва значение СКС составляет почти 8 погибших на 100000

населения. Разница между максимальным и минимальным значением, если

не считать республики Северного Кавказа, десятикратна. У женщин

разброс в СКС не так велик, как у мужчин, но все равно, значителен.

Таблица 2. Стандартизованный коэффициент смертности

женщин-пешеходов по регионам России в 2011 г., на 100000 населения,

регионы ранжированы по убыванию показателя

|

|

Регион

|

СКС

|

|

Регион

|

СКС

|

|

Регион

|

СКС

|

|

1

|

Республика Тыва

|

7,67

|

28

|

Краснодарский край

|

3,09

|

55

|

Свердловская область

|

2,29

|

|

2

|

Владимирская область

|

5,88

|

29

|

Новосибирская область

|

3,09

|

56

|

Сахалинская область

|

2,26

|

|

3

|

Новгородская область

|

5,44

|

30

|

Читинская область

|

3,08

|

57

|

Воронежская область

|

2,24

|

|

4

|

Ленинградская область

|

4,86

|

31

|

Ярославская область

|

3,04

|

58

|

Калининградская область

|

2,13

|

|

5

|

Орловская область

|

4,55

|

32

|

Республика Алтай

|

3,03

|

59

|

Республика Ингушетия

|

2,08

|

|

6

|

Республика Бурятия

|

4,21

|

33

|

Курская область

|

3,02

|

60

|

Челябинская область

|

2,05

|

|

7

|

Калужская область

|

4,10

|

34

|

Ивановская область

|

3,00

|

61

|

Республика Северная Осетия-Алания

|

2,02

|

|

8

|

Удмуртская Республика

|

4,10

|

35

|

Республика Мордовия

|

2,98

|

62

|

Псковская область

|

2,01

|

|

9

|

Брянская область

|

4,07

|

36

|

Республика Дагестан

|

2,87

|

63

|

Вологодская область

|

2,00

|

|

10

|

Тверская область

|

3,99

|

37

|

Oмская область

|

2,83

|

64

|

Волгоградская область

|

1,98

|

|

11

|

Республика Марий Эл

|

3,94

|

38

|

Курганская область

|

2,83

|

65

|

Иркутская область

|

1,95

|

|

12

|

Московская область

|

3,93

|

39

|

Липецкая область

|

2,82

|

66

|

Республика Адыгея

|

1,92

|

|

13

|

Архангельская область

|

3,72

|

40

|

Томская область

|

2,76

|

67

|

Нижегородская область

|

1,89

|

|

14

|

Смоленская область

|

3,69

|

41

|

г.Санкт-Петербург

|

2,74

|

68

|

г.Москва

|

1,74

|

|

15

|

Приморский край

|

3,65

|

42

|

Белгородская область

|

2,72

|

69

|

Рязанская область

|

1,65

|

|

16

|

Республика Татарстан

|

3,58

|

43

|

Российская Федерация

|

2,70

|

70

|

Ставропольский край

|

1,61

|

|

17

|

Алтайский край

|

3,51

|

44

|

Пензенская область

|

2,69

|

71

|

Костромская область

|

1,37

|

|

18

|

Кемеровская область

|

3,50

|

45

|

Амурская область

|

2,69

|

72

|

Камчатская область

|

1,23

|

|

19

|

Тульская область

|

3,44

|

46

|

Красноярский край

|

2,65

|

73

|

Еврейская автономная область

|

1,21

|

|

20

|

Пермская область

|

3,43

|

47

|

Республика Саха (Якутия)

|

2,53

|

74

|

Тюменская область

|

1,17

|

|

21

|

Республика Хакасия

|

3,40

|

48

|

Республика Башкортостан

|

2,51

|

75

|

Магаданская область

|

1,06

|

|

22

|

Кировская область

|

3,39

|

49

|

Тамбовская область

|

2,46

|

76

|

Республика Коми

|

1,01

|

|

23

|

Чувашская Республика

|

3,32

|

50

|

Астраханская область

|

2,37

|

77

|

Карачаево-Черкесская Республика

|

0,88

|

|

24

|

Самарская область

|

3,31

|

51

|

Саратовская область

|

2,34

|

78

|

Ростовская область

|

0,86

|

|

25

|

Чукотский автономный округ

|

3,16

|

52

|

Республика Карелия

|

2,34

|

79

|

Мурманская область

|

0,71

|

|

26

|

Хабаровский край

|

3,12

|

53

|

Ульяновская область

|

2,34

|

80

|

Кабардино-Балкарская Республика

|

0,50

|

|

27

|

Республика Калмыкия

|

3,10

|

54

|

Оренбургская область

|

2,34

|

81

|

Чеченская Республика

|

0,46

|

Источник: Расчеты автора на основе данных Росстата

Россия на мировом фоне

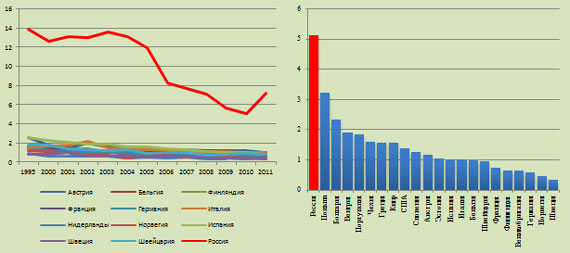

Несмотря на положительные тенденции в пешеходной смертности,

которые наблюдаются в России последние 20 лет, ситуация остается

тяжелой. Разрыв в значении общего коэффициента между Россией и развитыми

странами огромен. Так в ряде европейских стран значения общего коэффициента

с начала 1990-х гг. не превышает 3 погибших на 100000 населения

и продолжает снижаться.

Во многих странах Европы, таких как Бельгия, Великобритания,

Германия, Норвегия, Швеция и др. значение общего коэффициента смертности

для пешеходов уже давно установился на уровне меньше единицы на

100000 населения. В ряде других стран, таких как Австрия, Бельгия,

Кипр, Словения и др. этот уровень чуть выше, но не превышает 2 погибших

на 100000 населения.

Рисунок 14. Общий коэффициент смертности пешеходов в

некоторых странах, 1995-2011 гг. (слева) и общий коэффициент смертности

пешеходов в некоторых странах в 2010 г., на 100000 населения

Источник: UNECE Statistics.

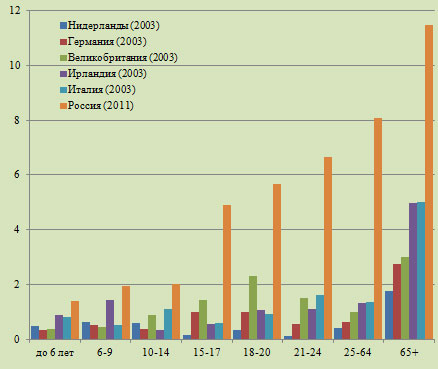

В детских возрастах возрастные коэффициенты смертности

в России и европейских странах вполне сопоставимы. Но, начиная с

возрастной группы 15-17 лет, пешеходная смертность в России резко

возрастает. В европейских странах риски попасть под машину

у детей и людей в трудоспособных возрастах не велики. С увеличением

возраста в интервале от 0 до 64 лет в рассматриваемых странах риски

возрастают незначительно, тогда как в России риски с возрастом увеличиваются

в разы. В странах Запада у пешеходов, основной группой риска являются

пожилые люди. В России же, пожилые люди тоже являются группой высокого

риска, но показатели интенсивности смерти в этих возрастах у нас

в 2-5 раз выше, чем в сравниваемых странах. Разница в интенсивностях

смертности пешеходовмежду Россией и, например, Нидерландами в возрастной

группе 15-17 лет почти тридцатикратная, в возрастной группе 18-20

лет шестнадцатикратная, 21-24 года пятидесятикратная, 25-64 двадцатикратная.

И это с учетом того, что данные по пешеходной смертности по Нидерландам

десятилетней давности. Отставание России от успешных западных стран

сконцентрировано именно в трудоспособных возрастах (рис. 15).

Рисунок 15. Возрастные коэффициенты смертности пешеходов

в России и некоторых странах Европы, на 100000 населения

Источник: UNECE Statistics.

Для того чтобы в России достигнуть уровня в 3 погибших

на 100000 населения, необходимо снизить пешеходную смертность до

4500 человек в год, а для того что бы достигнуть уровня 1 погибший

на 100000 населения, необходимо снизить пешеходную смертность до

1500 человек в год. Достигнуть таких результатов в ближайшее время,

вряд ли удастся. Если в России сохранятся среднегодовые темпы снижения

пешеходной смертности, наблюдавшиеся за последние двадцать лет (примерно

-2% в год), нынешний европейский уровень в России будет достигнут

к 2100 году.

К сожалению, сегодня мало внимания уделяется научной

стороне вопроса. Недостаток в статистических данных, регулярных

публикациях, статьях делает проблему неизученной. Поэтому меры политики

направленные на стабилизацию ситуации, часто бывают неэффективными.

Пока такой подход к безопасности дорожного движения в России будет

сохраняться, вряд ли можно ожидать скорого улучшения ситуации.

* - Данное научное

исследование (№ проекта 05-0029) выполнено при поддержке Программы

"Научный фонд НИУ ВШЭ" в 2011- 2013 гг."

1 Фаттахов Тимур Асфанович

– магистр демографии, Институт демографии НИУ

ВШЭ.

|