| До установленного в России пенсионного возраста в условиях смертности 2008 года доживало 59,4% мужчин и 88,7% женщин, до возраста 65 лет – 48,7% и 78,6%

|

| Начиная с 2000 года в России людей в возрасте старше трудоспособного больше, чем тех, кто еще не достиг трудоспособного возраста, – на начало 2010 года на 22,9 миллиона детей в возрасте до 16 лет приходилось 30,7 миллиона лиц пенсионного возраста

|

| Экономическая занятость населения старших возрастов понемногу растет – в 2009 году в возрасте 60 лет и старше она составила 23,5% у мужчин и 14,4% у женщин, а среди пенсионеров – 30%

|

| Средний размер назначенных пенсий растет, но в реальном выражении он лишь поднялся до уровня 1990 года, а в некоторых регионах России едва превышает величину установленного прожиточного минимума

|

| См. также Архив выпусков Российского демографического барометра

|

|

|

Рубрику ведет кандидат экономических наук Екатерина Щербакова

|

До установленного в России пенсионного возраста в условиях

смертности 2008 года доживало 59,4% мужчин и 88,7% женщин, до возраста

65 лет - 48,7% и 78,6%

Среди стран Европы Россия, наряду с Белоруссией и Украиной,

выделяется самым низким законодательно установленным возрастом выхода

на пенсию по старости – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Быстрое

старение населения и прогнозируемое ускорение этого процесса в ближайшие

десятилетия обусловливают необходимость проведения пенсионной реформы,

и в частности, повышения пенсионного возраста. В то же время, несмотря

на относительно благоприятные тенденции смертности, сложившиеся

в последние годы, она остается в России крайне высокой.

Среди всех умерших в России почти 30% приходится на

лиц трудоспособных возрастов (более 560 тысяч человек в год), из

них 80% составляют мужчины. Для сравнения отметим, что в Европейском

Союзе преждевременной смертностью считается смертность в возрастах

до 65 лет, на которые приходится около 20% умерших.

Снижение смертности привело к увеличению за пять лет

ожидаемой продолжительности жизни при рождении на 3,8 года (с 64,85

года в 2003 году до 68,67 года в 2009 году), у мужчин – на 4,2 года

(с 58,55 до 62,77), у женщин – на 2,8 года (с 71,84 до 74,67). Рост

продолжительности жизни у мужчин произошел в основном за счет снижения

смертности в трудоспособном возрасте, у женщин - в трудоспособном

и старше трудоспособного возраста.

Однако достигнутые значения ожидаемой продолжительности

жизни при рождении нельзя считать удовлетворительными не только

по сравнению с другими странами, но и по сравнению со значениями,

отмечавшимися в России десятилетиями ранее – для населения в целом

и мужчин они были выше в середине 1960-х и во второй половине 1980-х

– начале 1990-х годов. Значение ожидаемой продолжительности жизни

женщин при рождении в 2009 году оказалось немного выше, чем в во

все предшествующие годы. На фоне значительных успехов, достигнутых

в увеличении продолжительности жизни за последние десятилетия в

других странах, тенденция повышения, наметившаяся в России, пока

остается в пределах, скорее, долговременной стагнации, чем устойчивого

роста.

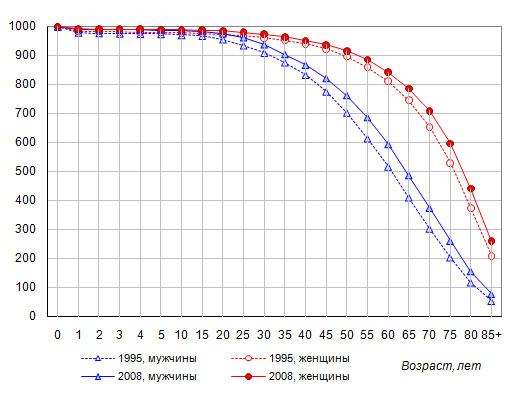

Если сравнить числа доживающих до определенного возраста

в условиях смертности 1995 года (одного из наименее благополучных

по смертности) и 2008 года, положительные сдвиги очевидны, хотя

и не очень значительны (рис. 1). Так, при сохранении возрастных

уровней смертности 2008 года до возраста 60 лет доживало бы 59,4%

мужчин (в условиях смертности 1995 года – 51,7%, 2000 года – 54,2%),

а до возраста 55 лет – 88,7% женщин (соответственно, 86,0% и 87,2%).

До возраста 65 лет при смертности 2008 года доживало бы 48,7% мужчин

и 78,6% женщин (в 1995 году – 41,0% и 74,5%).

Рисунок 1. Числа доживающих до данного возраста, мужчины

и женщины России, 1995 и 2008 годы, на 1000 родившихся живыми

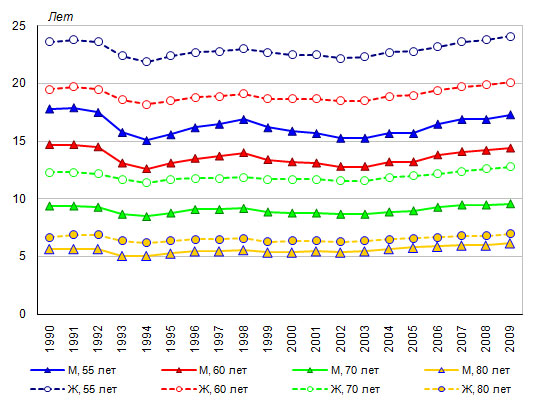

С 2004 года отмечался рост ожидаемой продолжительности

предстоящей жизни и в старших возрастах (рис. 2). В 1990-е годы

она снижалась, хотя и не так значительно, как в средних возрастах.

Наиболее низкой она была в 1994 году, затем последовало незначительное

повышение, новое снижение и повышение. В меньшей степени эти тенденции

были выражены в самых старших возрастах, для которых, кроме того,

характерны менее значительные различия в продолжительности жизни

мужчин и женщин.

В 2009 году ожидаемая продолжительность предстоящей

жизни в возрасте 55 лет составляла для мужчин 17,3 года, а для женщин

– 24,1 года; в возрасте 60 лет – соответственно, 14,4 и 20,1 года;

в возрасте 70 лет – 9,6 и 12,8 года; в возрасте 80 лет – 6,2 и 7,0

года. Таким образом, если превышение ожидаемой продолжительности

жизни женщин по сравнению с мужчинами при рождении составляло 11,9

года, то в 55 лет – 6,8 года; в 60 лет – 5,7 года: в 70 лет – 3,2

года; в 80 лет – 0,8 года.

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни в возрасте

60 лет у женщин заметно превышала аналогичное значение у мужчин

не только 60, но и 55 лет. С повышением возраста и снижением ожидаемой

продолжительности предстоящей жизни различия между полами сокращаются

и постепенно практически исчезают.

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни

в старших возрастах, мужчины и женщины России, 1990-2009 годы, лет

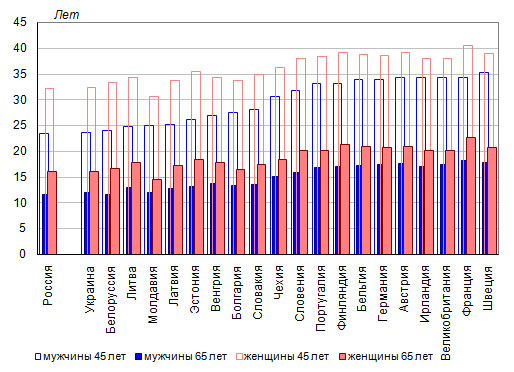

Если сравнить значения ожидаемой продолжительности предстоящей

жизни в старших возрастах в России и других европейских странах,

отставание России будет особенно заметно по показателям для мужчин

(рис. 3).

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин

в возрасте 45 лет составляла в 2006-2008 годы от 23,4 года в России

до 35,4 года в Швеции, в возрасте 65 лет – от 11,7 года в Белоруссии

и России до 18,2 года во Франции.

Что касается ожидаемой продолжительности жизни женщин,

более низкими показателями в этой групе стран выделяется Молдавия:

в возрасте 45 лет она составляла от 30,6 года в Молдавии (Россия

на втором от конца месте – 32,3 года) до 40,6 года во Франции, а

в возрасте 65 лет – от 14,6 до 22,7 года в тех же странах (а Россия

делит с Украиной второе и третье место снизу – 16,1 года).

Рисунок 3. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни

мужчин и женщин в возрасте 45 и 65 лет, Россия и некоторые страны

Европы, 2007* год, лет

* Россия, Белоруссия, Украина, Молдавия – 2008 год; Великобритания

и Франция – 2006 год.

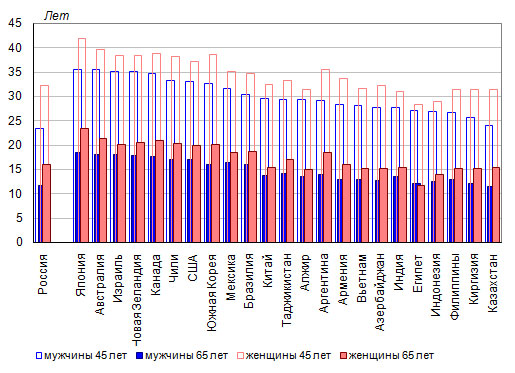

Даже по сравнению со странами других континентов, причем

не только развитыми, но и некоторыми развивающимися, Россия заметно

отстает по показателю ожидаемой продолжительности предстоящей жизни

мужчин в возрасте 45 лет (рис. 4). Если в Казахстане и Киргизии

значение показателя было лишь немного выше, чем в России – 24,0

и 25,6 года, соответственно, против 23,4 года, - то в Египте и Индии

оно превышало 27 лет, в Алжире и Аргентине – 29 лет, в Бразилии

и Китае составляло около 30 лет, а в Австралии и Японии достигало

35,6 года (то есть чуть больше, чем в Швеции). Мужчинам, дожившим

до возрасте 65 лет, в среднем предостояло прожить от 11,5 года в

Казахстане (в России, напомним, 11,7 года) до 18,5 года в Японии.

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни женщин

в России выше, чем в ряде стран Африки и Азии данной группы, но

заметно ниже, чем в Японии, Австралии, Израиле, Новой Зеландии,

Канаде, Чили, США, Южной Корее, Мексике, Бразилии и Аргентине (от

34,7 до 41,9 года в возрасте 45 лет против 32,3 года в России

и от 18,4 до 23,4 года против 16,1 года в России).

Рисунок 4. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни

мужчин и женщин в возрасте 45 и 65 лет, Россия и некоторые страны

Азии, Америки, Африки и Океании, 2008* год, лет

* Япония и Южная Корея – 2006 год; Израиль, Бразилия, Чили,

Мексика, Таджикистан – 2005 год; Канада и США – 2004 год; Алжир,Египет,

Аргентина, Китай, Вьетнам, Индонезия, Филлипины – 2001 год; Индия

– 2001-2005 годы, Австралия – 2003-2005 годы, Новая Зеландия –

2004-2006 годы.

Из-за значительного превышения смертности мужчин в средних

и молодых возрастах среди женщин старших возрастов доля вдовых,

а также разошедшихся заметно выше, чем среди мужчин того же возраста.

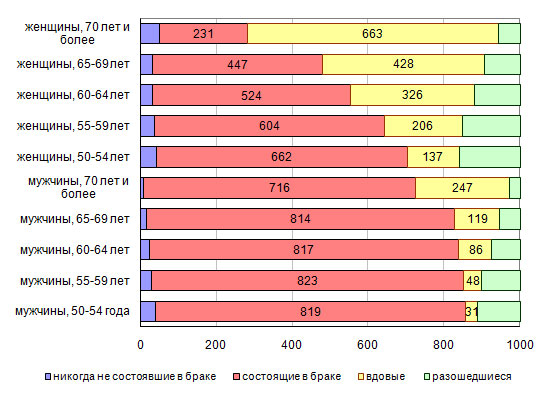

По данным Всероссиской переписи населения 2002 года,

доля никогда не состоявших в браке среди людей в возрасте 50 лет

и старше, была относительно невелика (рис. 5). Выше всего она оказалась

среди женщин 70 лет и старше (5,2% от числа указавших свой брачный

статус в данном возрасте). Среди женщин 60-69 лет она составляла

около 3,3%, а со снижением возраста повышалась – до 4,3% среди женщин

50-54 лет. Среди мужчин 50 лет и старше она была ниже и понижалась

с повышением возраста: от 4,0% в возрасте 50-54 лет до 1,0% в возрасте

70 лет и старше.

Доля состоявших в браке снижалась с повышением возраста

и среди женщин, и среди мужчин. Среди мужчин 50-54 лет доля женатых

насчитывала 81,9%, сокращаясь до 71,6% в возрасте 70 лет и старше.

Среди женщин 50-54 лет доля замужних составляла 66,2%, а в возрасте

70 лет и старше – только 23,1%, а доля вдов, напротив, возрастала

с 13,7% в возрастной группе 50-54 года до 66,3% среди женщин 70

лет и старше (среди мужчин доля вдовцов возрастала с 3,1% до 24,7%).

Доля разошедшихся, напротив, была выше среди поколений

более поздних лет рождений: если среди женщин 70 лет и старше она

составляла 5,4%, то среди женщин 50-54 лет – 15,8% (среди мужчин

70 лет и старше – 2,6%, 50-54 лет – 11,0%).

Рисунок 5. Состояние в браке мужчин и женщин России

в возрасте 50 лет и старше, по данным переписи 2002 года, %

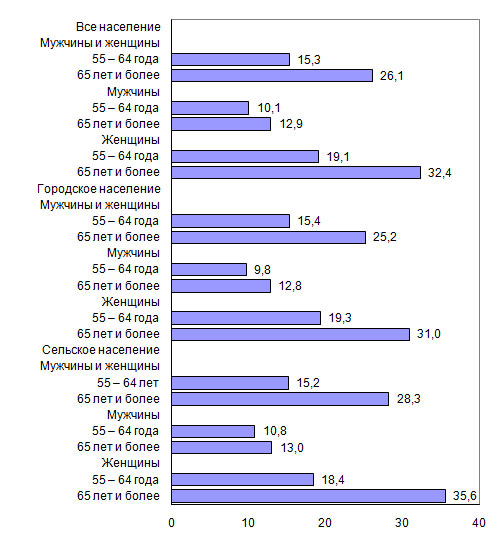

Из-за более высокой доли вдов и разошедшихся среди женщин

старших возрастов заметно выше доля одиноко проживающих пожилых

женщин. По данным переписи 2002 года, 19,1% женщин в возрасте 55-64

лет, являющихся членами частных домохозяйств1,

проживали одиноко (среди мужчин тех же возрастов - 10,1%), в возрасте

65 лет и старше – 32,4% (12,9%).

Доля одиноко проживающих выше в сельских поселениях:

среди женщин 55-64 лет – 18,4% (среди мужчин – 10,8%), среди женщин

65 лет и старше – 35,6% (13,0%).

Одиноко проживающие пожилые люди чаще нуждаются в социальной

поддержке, помощи по дому и уходу. Данные переписи 2010 года покажут,

насколько изменился брачный и семейный статус пожилых людей в России

за годы после переписи 2002 года.

Рисунок 6. Одиноко проживающие в возрасте 55 лет и старше,

по данным переписи 2002 года, % от общей численности проживающих

в частных домохозяйствах в данном возрасте

Источники: Госкомстат России - www.gks.ru

Демографический ежегодник России. 2009 и предыдущие выпуски;

Статистический бюллетень, 2010 № 6 (167) и № 7 (168);

Всероссийская перепись 2002 года, т. 2 "Возрастно-половой состав

и состояние в браке" и т. 6 "Число и состав домохозяйств".

1 При проведении

Всероссийской переписи населения 2002 года единицей наблюдения впервые

была не семья, как в предыдущих переписях, а домохозяйство, как

это принято в международной статистике. При этом под домохозяйством

понимался один человек, живущий самостоятельно, или "группа

людей, проживающих в одном жилом помещении или его части, совместно

обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть

полностью или частично объединяющих и расходующих свои средства.

Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями,

вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и

другими". Домохозяйства, проживающие постоянно в обычных жилых

помещениях – квартирах, отдельных домах (избах, сторожках, коттеджах

или других одноквартирных строениях), комнатах в общежитиях неквартирного

типа, других жилых помещениях и помещениях, приспособленных для

жилья, считались частными, а другие домохозяйства, проживающие в

учреждениях социального и медицинского обслуживания, казармах, местах

заключения, религиозных организациях, а также люди без определенного

места жительства, бездомные - коллективными.

|