|

|

|

Города и веси: поляризованное

пространство России

|

|

Над темой номера работали

|

|

|

|

Татьяна

НЕФЕДОВА

|

Андрей

ТРЕЙВИШ

|

|

Города России до последнего кризиса: нарастание пространственных

различий

Оценки состояния городов неоднократно проводились нами

и ранее на базе данных из паспортов городов6.

Последний вариант оценок был опубликован по состоянию городов на

2003 год7. С тех пор ситуация

несколько улучшилась. Представляемый здесь вариант 2007 года

опирается почти на те же показатели: 1) инвестиции на душу населения;

2) доля убыточных предприятий и организаций; 3) доля не занятых

в экономике в общей численности экономически активного населения;

4) средняя зарплата работников, отнесенная к прожиточному минимуму;

5) розничный товарооборот, общественное питание и платные услуги

на душу населения, тоже с поправкой на цены; 6) ввод жилья на душу

населения; 7) обеспеченность жилого фонда канализацией и телефонами.

Не удалось только продолжить ряд динамики промышленного производства

в связи с переходом на новую форму статистического учета промышленности

(с ОКОНХ на ОКВЭД) и выпадением этого показателя из базы данных.

Ряды по каждому из перечисленных показателей ранжировались сначала

по 10-балльной системе, затем рассчитывались средние значения по

всем показателям для каждого города и результаты переводились в

привычную пятибалльную систему оценки.

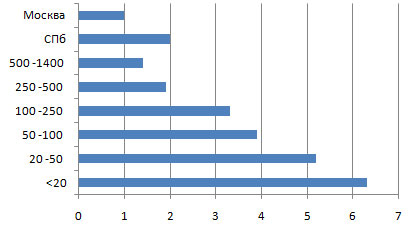

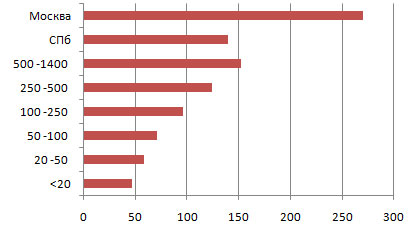

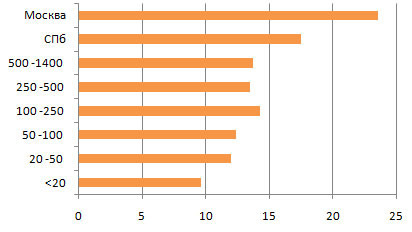

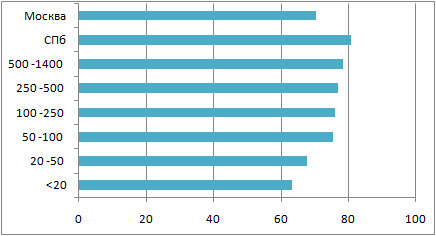

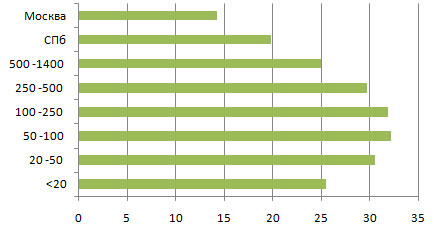

Как и прежде, мы можем утверждать, что состояние городов

в наибольшей степени зависит от их размера, статуса, функций и географического

положения8. Особенно наглядны

различия указанных параметров в городах с разным числом жителей

(рис. 2-6). Чем меньше размер города, тем выше в нем доля незанятого

населения, меньше зарплата, меньше, соответственно, торговый оборот

и т.п. Хотя Санкт-Петербург по некоторым показателям хуже иных миллионеров,

да и Москва не всегда впереди, например, по показателю доли убыточных

предприятий из-за множества не очень стабильных малых предприятий.

С инвестициями на душу населения много исключений (Магас, Анадырь,

Курильск), которые тянут вверх малые города.

Рисунок 2. Доля ищущих работу в общем числе занятых

в 2007 году в городах разного размера, %

Рисунок 3. Розничный торговый оборот и платные услуги

на душу населения в городах разного размера в 2007 году, тыс. рублей

Рисунок 4. Заработная плата в городах разного размера

в 2007 году, тыс. рублей в месяц

Рисунок 5. Доля прибыльных предприятий и организаций

в 2007 году в городах разного размера, %

Рисунок 6. Занятые в промышленности в общем числе занятых

в 2007 году в городах разного размера, %

В то же время в ближайшем окружении столицы или недалеко

от других крупнейших городов признаков сильной депрессии даже в

малых городах, как правило, не видно9.

Это говорит о важности фактора местоположения города, независимо

от размера. Однако всегда есть исключения, и даже на периферии можно

встретить успешные небольшие центры, хотя в периоды кризисов остается

не так много функций, способных переломить остальные неблагоприятные

факторы развития города, особенно в монофункциональных городах.

Из малых и средних городов выделяются в лучшую сторону "нефтегазовые",

энергетические центры, города, сумевшие привлечь иностранные инвестиции

и/или имеющие экспортные производства.

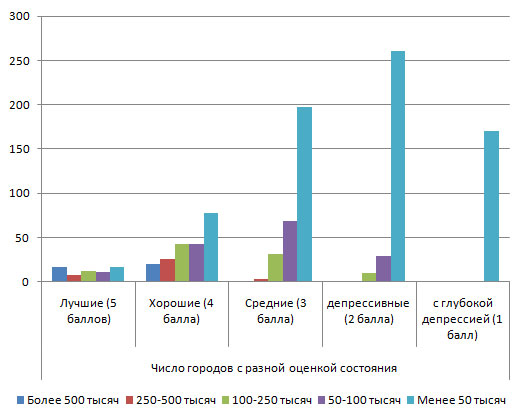

В целом по сумме параметров в разные годы оставались

более благополучными крупные города (свыше 250 тысяч жителей), а

особенно города с населением свыше 500 тысяч жителей (табл. 1, рис.

7). Для них характерны пониженный уровень безработицы, лучшие возможности

трудоустройства, активный малый бизнес, в среднем, более высокие

доходы, более креативная среда.

Таблица 1. Число городов с той или иной оценкой состояния

в 2007 году

|

Города с населением

|

Число городов с разной оценкой состояния

|

Всего городов

|

|

Лучшие

(5 баллов)

|

Хорошие (4 балла)

|

Средние (3 балла)

|

Депрессивные (2 балла)

|

С глубокой депрессией (1 балл)

|

|

Более 500 тысяч

|

16

|

20

|

1

|

0

|

0

|

37

|

|

250-500 тысяч

|

8

|

26

|

3

|

0

|

0

|

37

|

|

100-250 тысяч

|

12

|

42

|

31

|

10

|

0

|

95

|

|

50-100 тысяч

|

11

|

42

|

69

|

29

|

1

|

152

|

|

Менее 50 тысяч

|

17

|

78

|

197

|

261

|

170

|

723

|

|

Всего городов

|

64

|

208

|

301

|

300

|

171

|

104410

|

Источник: расчеты авторов по "Паспорта городов РФ"

в 2007 году

Рисунок 7. Число городов с той или иной оценкой состояния

в 2007 году

Среди 64 городов с лучшими в 2007 году оценками 13 городов

в Московской и Ленинградской областях, 10 городов на равнинном юге

Европейской России и 21 город в сырьевых, в основном, в нефтедобывающих

районах. Остальные, как правило, - столицы других регионов.

Гораздо хуже ситуация в малых городах. Низкие оценки

(1-2 балла) имели в 2007 году 60% всех городов России с населением

менее 50 тысяч жителей, хотя по сравнению с началом 2000-х годов

их состояние несколько улучшилось: тогда подобные оценки получили

72% малых городов11. В целом

45% всех оцениваемых городов получили в 2007 году неудовлетворительные

оценки, и их можно отнести к депрессивным.

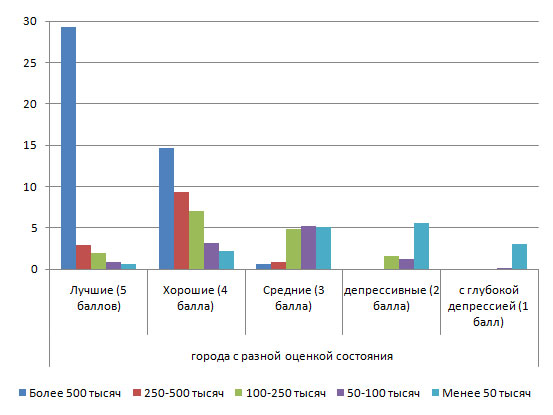

Более трети горожан живет в лучших городах, преимущественно

в центрах регионов (табл. 2, рис. 8). Доля населения в депрессивных

городах все же уменьшилась за 2003-2007 гг. с 19 до 11%.

Таблица 2. Доля населения, живущего в городах с той

или иной оценкой состояния в 2007 году, %

|

Города с населением

|

Доля городов с разной оценкой состояния

|

Всего городов

|

|

Лучшие (5 баллов)

|

Хорошие (4 балла)

|

Средние (3 балла)

|

Депрессивные (2 балла)

|

С глубокой депрессией (1 балл)

|

|

Более 500 тысяч

|

29,3

|

14,6

|

0,6

|

0,0

|

0,0

|

44,5

|

|

250-500 тысяч

|

2,9

|

9,3

|

0,9

|

0,0

|

0,0

|

13,1

|

|

100-250 тысяч

|

2,0

|

7,0

|

4,9

|

1,6

|

0,0

|

15,5

|

|

50-100 тысяч

|

0,8

|

3,1

|

5,2

|

1,2

|

0,1

|

10,4

|

|

Менее 50 тысяч

|

0,6

|

2,2

|

5,1

|

5,6

|

3,0

|

16,4

|

|

Всего городов

|

35,6

|

36,2

|

16,7

|

8,4

|

3,1

|

100,0

|

Источник: расчеты автора по "Паспорта городов РФ"

в 2007 году.

Рисунок 8. Доля населения, живущего в городах с той

или иной оценкой состояния в 2007 году, в %

Тысячу сто городов трудно уместить на одной карте. Поэтому

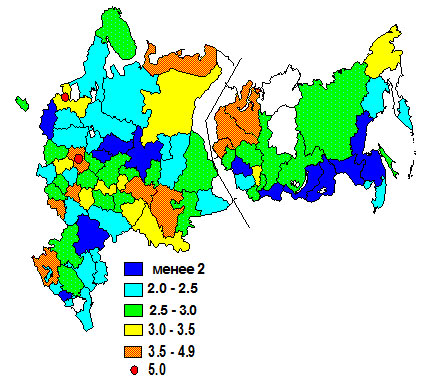

на рис. 9 показаны средние баллы по регионам. Регионов с повышенными

средними оценками не так уж много: Московская, Белгородская, Липецкая

области, Краснодарский край и нефтяные регионы Западной Сибири.

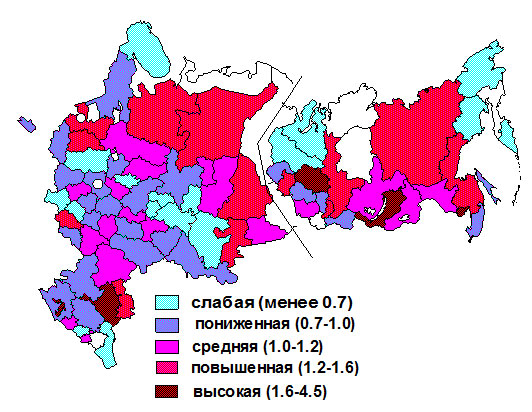

Интереснее степень разброса оценок состояния городов на рис. 10.

Сравнивая их, легко найти регионы, где все они низки (Тверская,

Псковская, Кировская и др. области), ареалы с низкими средними,

но контрастные внутри (Новгородская, Вологодская, Архангельская

области), или однородно неплохие (Татарстан и Башкортостан или та

же Тюменская область с округами). Но благополучных, с резким расслоением

нет – разве что Ленинградская область.

Рисунок 9. Средние оценки состояния городов (не взвешенные)

по регионам России, 2007 год

Рисунок 10. Степень контрастности оценок состояния городов

по регионам России, 2007 год

Россия в этом плане представляет собой архипелаг немногих

важных центров в океане городской и сельской периферии12.

Основные тенденции 2000-х годов были связаны с нарастанием до

последнего кризиса пространственных различий в миграционной привлекательности

и самочувствии городов. Все это говорит об усилении неравномерности

развития, а, следовательно, об усилении отрыва центров от периферии

даже среди городов.

6 Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И.

Динамика и состояние городов в конце ХХ века// Город и деревня в

Европейской России: сто лет перемен, М.:ОГИ, 2001, с.196-225.

7 Нефедова Т.Г. Российская периферия

как социально-экономический феномен// Региональные исследования,

№ 5(20), Смоленск, 2008, с. 14-31.

8 Там же.

9 Махрова А.Г., Нефедова Т.Г.,

Трейвиш А.И. Московская область сегодня и завтра: тенденции и перспективы

пространственного развития. М.: Новый хронограф, 2008.

10 Ввиду значительных пропусков

информации за 2007 год по некоторым городам, рассматривалось 1044

из 1096 городов России. Не попали в таблицы 2 и 3 в основном малые

города, большую часть которых можно отнести к депрессивным.

11 Нефедова Т.Г. Российская

периферия как социально-экономический феномен // Региональные исследования,

№ 5(20), Смоленск, 2008, с. 14-31.

12 Трейвиш А.И. Центр, район

и страна. Инерция, инновации в развитии российского крупногородского

архипелага//Крупные города и вызовы глобализации.- М.: Институт

географии РАН, 2003.

|