|

|

Воспоминания Михаила Яковлевича Сонина1

В начале 80-х годов Михаил Яковлевич был уже тяжело

больным человеком. Эти воспоминания записаны в последние дни его

жизни, когда память на далекое необычайно обострилась и он вспомнил

фамилии, даты, казавшиеся малозначительными или навсегда забытыми.

Это живое и искреннее свидетельство ушедшей эпохи.

Е. Бубнова

|

|

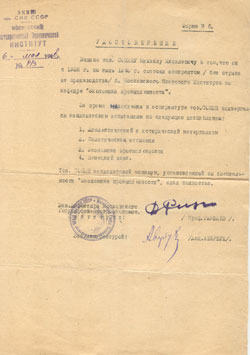

Справа налево: Михаил Яковлевич Сонин, Екатерина Павловна

Зинюкова, ее мать Елена Андреевна Зинюкова, дети М.Я. Сонина

- дочь Елена и сын Исаак.

|

Я родился в деревне, недалеко от Смоленска, 10.10.1910.

Удачная дата, правда? Везло ли мне в жизни, трудно сказать, но неудачником

я себя не считаю. А больше всего мне повезло в том, что я родился

и первые десять лет своей жизни провел в деревне… и не учился в

школе.

Мы жили у запруды на мельнице. Отец всю жизнь строил запруды, плотины,

работал на чужих мельницах наемным рабочим. Мечтал выбиться в люди,

мечтал об аренде крохотной, но своей мельницы. Мать была городская.

Она жила в Кронштадте, вместе со своим братом - солистом Мариинского

императорского театра. Брат заболел туберкулезом и умер, за ней

в город приехала родня, ее увезли в деревню и выдали за "мужика",

как она говорила. Пошли дети. У меня было шестеро братьев и три

сестры. Мать сидела с маленькими, старшие помогали отцу, а я был

средним. Отцу как николаевскому солдату полагались льготы. Так мы

и осели в Мархоткино Смоленской области. До Мархоткино же семья

кочевала.

В нашем доме в Мархоткино было две комнаты: горница

и кухня, или людская, потому что там всегда жили люди. Я помню учителя

- Мишу Шейнина. После польских событий (четырнадцатый год) у нас

жил польский писатель Когановский-Куновский. Он был учителем для

старших, но нас с братом Карлушей тоже учил, заодно.

И днем и ночью можно было стучаться в наш дом. Для ночных

прохожих в людской в больших котлах оставляли на ночь похлебку.

Там на дне были целые большие картошки. Ночью мы их иногда тайком

таскали и ели, как самое большое лакомство. А что Миша Шейнин какую-то

там запрещенную литературу прятал на мельнице в чердаке, сам читал

и давал читать старшим, родителей не волновало.

Высшей наградой для нас было обещание взять с собой

на ярмарку, на базар. Базары устраивали по воскресеньям, в праздники

в одной из окрестных деревень. Там продавались большие кренделя

и облитые глазурью фигурки. Ходил по кругу медведь, протягивал шапку.

Иногда приезжал цирк.

На чердаке нашего дома было много книг, самых разных.

Я ими гордился. Говорил: "Пудов шесть у нас книг, не меньше".

Мать все время мечтала переехать в город. Отец скопил

немного денег, и они купили одноэтажный дом в центре Дорогобужа.

Это километров 50 от Смоленска. В городе у помещика была мельница,

куда нанялся отец. Вечером мы все собирались за столом и ждали прихода

отца. "Расскажи, расскажи, - просили его, - чем тебя сегодня

у хозяина кормили". И отец рассказывал. Он рассказывал про

вкус гречневой каши с молоком и постным маслом. Кашу из гречи я

потом попробовал. И тогда, и до сих пор не знаю ничего вкуснее.

При нашем доме был крохотный зал, где крутили кино.

Кинотеатр! Меня пускали туда бесплатно, наверное, как сына хозяина

дома. Что кино!? В городе в это время было интереснее. На площади

соорудили дощатый помост, там выступали перед толпой. Это было после

февраля. Помню, как забрался на помост щуплый солдат. С каким успехом

он выступал! "Коли буржуя прямо в пузо!" - кричал он и

размахивал штыком, показывая, как колоть.

Через несколько месяцев, наверное, после Октября, остановились

вначале у родственников матери.

Отец искал себе работу, тосковал, мыкался. Никем, кроме

мельника, быть не хотел, да и, наверное, не мог. В конце концов,

он устроился в Смоленске на большую мельницу к купцу Каплунову.

А потом мы переехали в деревню Дресна. В 1921 году отец

договорился с сельсоветом, что обязуется восстановить разрушенную

во время революции мельницу в 6-8 километрах от города Смоленска,

а крестьяне помогут навести плотину. Так отец впервые стал арендатором.

Семья переехала в Дресну, и меня отдали в школу, сразу в четвертый

класс, вместе с Карлушей. Родители сняли нам в Смоленске крохотную

комнату у родственников. Часто мы оставались там ночевать, особенно

зимой, в субботу же спешили домой.

Зимой дороги практически никакой не было, мы шли по

глубокому снегу. Домой приходили, когда стемнело. Мать зажигала

в доме свечи. Мы издалека видели этот свет, знали, что дома нас

ждет тепло, угощение. Иногда мне приходилось возвращаться одному.

Идти было страшно.

В школе я сразу включился в общественную жизнь. Велась

борьба с буквой "ять", потом мы расправились с твердым

знаком. На заборе без твердого знака на конце писали "дурак"

и чувствовали: "свобода!".

Во дворе для учеников варили похлебку из костей и картошки.

Старшеклассники, среди них была моя сестра Лия, следили за раздачей.

Лия была очень активной во всем, и я старался не отставать. В старших

классах школы (бывшей гимназии) ввели самоуправление. Представители

старшеклассников входили в совет учителей. Когда я перешел в разряд

старших, общественная работа стала занимать у меня куда больше времени,

чем учеба. Но учителя нас побаивались, и даже по физике, которую

особенно запустил, плохих оценок у меня в аттестате не было.

Когда при заводе "Красный коммунар" в 1924

году объявили прием в пионерскую организацию, я записался в числе

первых. Гордо ходил по улицам с красным галстуком, ожидал нападения

"кулацких элементов". Битым мне быть так и не удалось,

один раз, правда, прижали к стенке, погрозили кулаками, пообзывали

и отпустили, галстук не тронули. Я был редактором стенной газеты.

Тогда это был настоящий боевой листок, выходил часто, никого не

боялся. Мы делали газеты до ночи и часто засыпали в той же комнате.

Я уже тогда вечно бежал, спешил. Ребята нарисовали на

меня в газете карикатуру и подписали: "Если Мишку Сонина поймаешь

за ногу, то в ответ услышишь: занят, не могу".

Нашей пионервожатой была Зоя Воскресенская. Потом она

долго работала за границей, вышла в отставку в чине полковника КГБ.

За границей, в частности, интересовалась материалами, связанными

с жизнью Ленина. Стала известной писательницей. Тогда она была просто

Зоей, красивой девушкой с двумя толстыми, черными змеиными косами.

Один раз я написал про наш отряд заметку в "Пионерскую

правду". Заметку опубликовали и даже прислали крошечный гонорар.

Так я стал деткором (детским корреспондентом) "Пионерки".

Володя Бобров, наш вожатый и мой близкий друг впоследствии (он погиб

в первые дни войны), организовал в нашей школе кружок деткоров.

Мы разбирали заметки, сами много писали. Мне это потом очень пригодилось.

В 1927 году я окончил школу-девятилетку. Мне было шестнадцать

лет, в стране была безработица. Без работы в 56 лет остался наш

отец. Тогда провозгласили политику "выжимания кулака налоговым

прессом". Плата за аренду мельницы с каждым годом росла. Отцу

пришлось бросить мельницу, в которую он вложил столько сил. Труд

мельника был тяжелым. Зимой нужно было рубить лед, часто стоя в

ледяной воде, летом менять тяжеленные многопудовые жернова. У отца

стала сохнуть рука. Короче, мне надо было устраиваться на работу.

В поисках работы я очутился в Крыму. Бродил по улицам.

Деньги кончились, с утра я ничего не ел. Стемнело, в окнах зажигались

огни. Было видно, как за окнами полуподвалов за столами сидят люди.

Они сидят перед самоварами и пьют чай. Мне хотелось плакать и бить

стекла. Вам теперь не понятно, что такое безработица. Это страшно!

На следующее утро я зашел на почту и там, совершенно

неожиданно для себя, нашел перевод из "Комсомольской правды"

на 4 руб. 15 коп. Ни одна монография не доставила мне потом столько

радости, как публикация этой заметки. Этот гонорар перевел Володя

Бобров из Смоленска. Наконец я смог найти себе работу. Каменщиком,

мостить в Крыму дороги. Работа была не по моим силам. К двенадцати

часам я уже валился с ног. Один пожилой рабочий дал мне хороший

совет: "Ты парень со средним образованием, тебе с нами не равняться.

Ищи свою дорогу".

Я пошел в райком, объяснил ситуацию, попросил помочь

найти работу. По их рекомендации меня взяли писарем в комиссию,

которая отбирала лошадей для Красной Армии. Поездил по Крыму. Перед

нами выводили лошадей, кавалеристы их объезжали, поднимали коней

на дыбы. Лошадям ставили баллы, я их записывал. В Крыму тогда жило

много немцев. Их стиль жизни, аккуратность без конца удивляли меня.

Подумать только, туалеты в доме! Едят на скатерти! Один раз и меня

пригласили за стол. Дали яйцо и рюмочку, с которой непонятно что

делать. Смотрю тайком, что будут делать другие. Оказалось, яйцо

надо вставить в рюмочку и так есть!

В деревнях к нам относились очень уважительно, а меня

считали чуть ли не главным кавалеристом - я же все записывал. Так

прошло лето, работа в комиссии кончилась. Я устроился водопроводчиком,

мне даже потом разряд присвоили. Денег на обратный билет не хватало.

Их прислал Володя. Он же написал, что есть шансы устроиться на работу

в Смоленске. Денег на еду в дороге не хватило, и я два дня пролежал

на верхней полке голодный. Внизу все время кто-нибудь жевал. Пахло

курицей с чесноком. Незнакомые люди на станции в Киеве накормили

меня хлебом с кипятком. Пригляделись ко мне и, видно, поняли, что

к чему, не спрашивали. Я тоже потом старался "приглядываться".

В Смоленске Володя мне предложил: или учеником слесаря

на завод - 15 руб., или курьером в райком партии, возьмут как активиста

- 35 руб. Тогда 35 руб. были большие деньги. На них можно было прокормить

семью. В стране была небольшая дефляция, продукты были необычайно

дешевы. Я выбрал 35 руб.

Работой своей я гордился. Считал ее необычайно ответственной.

Еще бы! Я разносил секретные материалы и по инструкции, если на

меня нападет враг, депешу нужно было съесть. Папку с документами

я носил на груди. Иногда она была такая пухлая, что съесть ее не

было никакой возможности, и я с некоторым страхом ожидал нападения.

Один раз меня остановил здоровенный детина: "Стой, парень,

куда идешь?" Я прикинулся маленьким: "Дяденька, - мол,

- пусти, у меня мамка заболела, за лекарством спешу". На следующий

день все очень смеялись в райкоме, - оказывается, меня решили проверить.

Работа в райкоме меня быстро развивала. Я побывал на

всех заводах Смоленска. Меня водили по цехам, показывали. Еще бы,

я представитель райкома. Мне было интересно. Один раз предложили

осмотреть тюрьму. Когда я приблизился к тюремному окошечку "полюбопытствовать",

кто-то плюнул мне в лицо из камеры. Помню, мне было очень стыдно,

и я подумал тогда о праве на любопытство. Столичные дела до нас

доносились слабо. Один раз только помню, что на текстильной фабрике

появились листовки. Говорили, что это дело рук троцкистов. Шума

никакого не было, но после этого случая каждую неделю заслушивались

доклады о настроениях среди рабочих.

Некоторые сообщения и телеграммы можно было передавать

по телефону. Очень мне нравилось крутить диск, названивать: "Кто

у аппарата?" Примите телефонограмму, записывайте". Многие

тогда телефона боялись. Этот навык работы с телефоном мне потом

пригодился в Госплане.

В 1927-1928 годах разбирали "смоленское дело".

О том, что члены райкома, пользуясь своим служебным положением,

устраивали выпивки, катались на автомобиле и утопили машину в реке

и т.д. Тогда такие дела получали широкую огласку. Я от всего этого

был очень далек, но проверяли всех подряд, дошли до меня, провозгласили

"кулацким элементом". Я представил справку о том, что

мой отец не был лишен избирательных прав, поскольку, арендуя мельницу,

не использовал наемного труда и был членом профсоюза. (Я до сих

пор храню ее у себя среди документов). Справка помогла. Однако через

некоторое время опять начались проверки, и чтобы от греха подальше,

мне предложили перейти курьером на один из крупных смоленских заводов.

В 1929 году, имея двухлетний рабочий стаж, я поехал

поступать в Московский университет. Другого пути, как через ВТУЗ,

я для себя не видел, но к точным наукам склонности не питал. Ломая

себя и никак не ломаясь, не склоняясь к области точных наук, я уже

стал думать: "Так ли уже надо ломать себя? Надо ли направлять

всю свою жизнь для систематической работы в области точных наук?

И отвечал себе - надо. Из какой-то научной книжки по психологии

я вычитал, чтобы переделать себя, надо познать самого себя. Я считал

себя 100% большевиком. Старался жить, отвечая на вопрос: "Нужно

ли и целесообразно ли это для революции?" Думал, а не является

ли мысль о самоусовершенствовании "толстовством"?

Выводом из моих рассуждений было: "Надо давить

в себе проклятую интеллигентщину".

В моей жизни не хватало системы, четкости, плана. И

вот я читаю в Комсомольской правде, что в Москве организован новый

институт - Плановый. П л а н о в ы й - для меня это звучало как

музыка. Вот где меня научат планировать! Экзамены были несложными,

и вначале я поступил на трехмесячное подготовительное отделение.

Общежития у института не было. Его должны были построить сами студенты

в свободное от занятий время.

Перед выпускными экзаменами за рабфак я очень волновался.

Ругал себя за несобранность, плохую подготовку. Утром в день экзамена

у меня горлом хлынула кровь. В больнице я узнал, что у меня туберкулез

(страшная тогда болезнь) и что я принят в институт без экзаменов

как успевающий. И тогда я вспомнил поговорку отца: нет худа без

добра.

Я был очень общительным. Наверняка не раз рассказывал

про свое детство на мельнице и о том, что в 1931 году кто-то написал

на меня, что я скрыл свое мелкобуржуазное происхождение, что я сын

кулака. Стали выяснять мою личность. Я опять показывал справку,

но она не помогла. До окончательного разбора дела меня перевели

кандидатом в члены комсомола и создали специальную комиссию по расследованию.

Эта комиссия в 1932 году ездила в Смоленск, в Дресну: расспрашивали

крестьян, применял ли мой отец наемный труд или нет и т.д. Установили,

что отец жил на мельнице один, но что к нему приходила какая-то

женщина (помимо матери). Решили, что это был не наемный труд. Меня

восстановили в правах. Казалось, что пятно грязи смыто, но глубокая

обида, боль, вся эта грязь меня еще очень долго мучили.

Учеба в институте началась с показательного суда над

профессорами. Были среди них такие (например, Майзенберг Лев Ильич),

которые не верили, что пятилетку можно выполнить в четыре года,

то есть на год раньше срока кончить институт. На общем собрании

профессора покаялись, мы приняли повышенные обязательства и простили

их. Был предложен бригадный метод учебы - это когда один отвечает

за всю бригаду. В результате я до сих пор толком не осилил "Капитал"

(специалистом по "Капиталу" был мой друг Конник), зато

увлекался теорией советского хозяйства. Тогда наши тетради были

испещрены сокращениями: БУРС, писал я, что означало бурный рост

социалистического строительства.

Подошло время летней практики. Мы должны были устроиться

сами на работу по специальности, на любое свободное место. Искать

работу мы с Конником решили по спирали, начиная от центра, где сейчас

памятник Дзержинскому. В переулке читаем объявление: требуются плановики

на работу в Московский часовой трест. Тогда были закуплены в Москву

два часовых завода - "Добер" около Белорусского вокзала

и "Аксония" (ныне первый и второй часовой заводы). Дело

было совсем новое; что за работа нам предстоит, мы не представляли.

Нас приняли, выдали карточки, назначили оклад (мы своему счастью

не верили), познакомили с заводами. Ждем со страхом, что же за работу

нам дадут. "Задача простая, - сказал начальник, - подсчитайте-ка,

ребятки, сколько СССР потребуется часов в ближайшее время".

Часов тогда почти ни у кого не было. Часы нужны всем.

Дальше этого наши рассуждения не пошли. И как это облечь в научную

форму? На помощь пришли старшекурсники. Показали формулы спроса,

предложения (гиперболы, логарифмы, касательные!). Долго мы со всем

этим разбирались. Пришло время докладывать. Я бодро начал про спрос

сегодняшнего, завтрашнего дня, возрастание потребности, угасание.

Дойдя до кривых, запутался. В математике был не силен. Тут на помощь

пришел Конник. Смотрим, краснеть стал начальник, видно было, что

уже совсем ничего не понимает. В конце беседы он долго жал нам руку,

благодарил за огромную работу. Потом открывает ящик стола и достает…

часы… на цепочке. Вручает каждому как премию за блестяще сделанный

прогноз. Эти часы до сих пор в моем ящике стола.

До 1934 года в нашем институте защит дипломов не было.

Моя была одна из первых - показательная. Собралось человек двести,

сейчас на диссертациях столько не бывает. Работа называлась "Борьба

за технико-экономическую независимость СССР (на примере машиностроения)".

Руководителем диплома был начальник Станкоимпорта. На защите присутствовал

заместитель председателя Госплана доктор экономических наук Квилинг.

За диплом мне выдали премию.

Несколько человек отобрали для работы в Госплане, и

меня в том числе. Мне предложили или быть секретарем у Квилинга

(с приличной зарплатой), или в отдел размещения производительных

сил. Я посоветовался с человеком, который работал в Госплане не

первый год. Он сказал: условия у Квилинга отличные, но должность

холуйская. В отделе будешь иметь самостоятельность. Я выбрал самостоятельность.

Мне дали курировать огромный средневолжский район, куда

входила и Мордовия, и Чувашия, и Татария. Для ознакомления с районом

я попросил долгосрочную командировку. Начальник согласился и выписал

месячный вояж по Волге на теплоходе. На прощание сказал: "Помни,

что ты представитель Госплана. Будут даны телеграммы. Тебя будут

встречать представители обкомов, горкомов. Придется выступать на

совещаниях. Говори, что хочешь, но главное, никаких обещаний. НИКАКИХ

ОБЕЩАНИЙ!".

На корабле мне выделили отдельную каюту. Я завел себе

большой блокнот, куда старательно все записывал. Подходит ко мне

помощник капитана и говорит: "Я про вас все знаю. Вы корреспондент.

Но понимаю… и никому не скажу. Давайте познакомимся поближе".

Пригласил меня к первому черпачку, то есть первым обедал капитал

и ближайшие, потом вся команда. Разубеждать его я благоразумно не

стал, с капитаном подружился.

В городах меня встречали, возили на разные заседания,

показывали район. Возили специально показать, что не работают очистные

сооружения. Зрелище было тяжелым. Я говорил: "Понимаю, что

сделать нужно обязательно. Но обещать ничего не могу". Один

раз в Казани, в центре города, машина застряла - такая была непролазная

грязь, в Орске стоял на яшмовой горе, она тогда еще не была так

разработана. Сосны на прекрасном камне! Красота удивительная и богатство!

Приехал в Госплан и докладываю, что основная цель командировки

выполнена: "Я никому ничего не обещал". Шутить я любил.

Над моими шутками в отделе смеялись, ждали, что я еще скажу этакого.

И вскоре я, в ответ на зашедший разговор о Вышинском (это имя уже

начинало греметь), ляпнул: "А кто такой этот Вышинский? Ведь

он сам бывший меньшевик. Так старается, как будто свои грехи замаливает".

Тогда было такое время. Мы ходили в кино на Любовь Орлову.

Пели песню "Широка страна моя родная". 1937 год. На меня

поступил донос. Я об этом узнал, но меня пока не трогали. Председателем

Госплана стал Вознесенский. В Госплане появились незаметные, скромные

личности в военной форме. Им выделяли отдельные кабинеты и туда

по одному приглашали сотрудников. Как правило, чтобы прочитать и

подписать какую-нибудь клевету.

Вызвали и меня. Разговор зашел о Славине, бывшем военном,

старом партийном работнике. Объясняют: "Представляете, ему

предъявлено обвинение, что он враг, а он молчит. Если молчит, значит

предатель? Вы согласны? Подпишите вот здесь. Подписали?" Я

ответил, что исправил одну фразу. "Молчит, следовательно, можно

было бы думать, что он предатель". "Что же вы мне целый

документ испортили? - зашипел на меня. Вызвал нашего парторга (ту

самую, что на меня написала). Вместо меня она потребовала другого.

В то время Вознесенский пригласил в отдел кадров всех

секретарей партийных организаций и сказал: "Ходят необоснованные

слухи о том, что изгоняют из Госплана старые кадры, чтобы поставить

своих людей. С этими слухами нужно бороться самым решительным образом".

Один из парторгов позволил себе заметить, что темпы изгнания нужно

хотя бы несколько снизить, так как это отрицательно сказывается

на работе. Его тоже внесли в список.

Короче говоря, почти из 600 человек, работавших в Госплане,

было уволено (и не только уволено), кажется, 105. Сто шестым был

я. У меня в это время, как всегда в трудные периоды, обострился

туберкулезный процесс. Меня отправили в санаторий под Звенигородом.

И уже в санатории стало известно, что в Госплане составлены списки

на увольнение и что моя фамилия в том числе.

Из Звенигорода я написал письмо на имя Вознесенского,

в котором писал, что ни в чем не виноват, что я не враг и т.д.,

что если мне не дадут возможность выступить и оправдаться публично,

я покончу жизнь самоубийством. Письмо и ответ Вознесенского в моем

сейфе. В ответе написано: "Продолжайте спокойно лечиться, не

верьте слухам, по возвращении разберемся".

В то время я назывался вожаком "Легкой кавалерии".

Была такая организация при комсомоле, вроде комсомольского прожектора.

Был заместителем редактора газеты. Наша газета была очень боевой,

мы много критиковали, никого не боялись. Имели большой вес и популярность.

Через некоторое время в Госплане состоялось партийное собрание,

которое продолжалось три дня. Многие выступали против методов работы

Вознесенского. Как пример, в частности, приводили меня. Что вот,

собираются уволить вожака "Легкой кавалерии", которая

критиковала недостатки и пр. Вознесенского поддерживали сверху.

Собрание сказали прекратить, идти на компромисс и т.д. Короче, когда

я вернулся, поезд на 105 человек уже ушел, а на моем примере решили

показать, что умеют прислушиваться к критике, исправлять ошибки

и пр.

Меня вызвали к Вознесенскому. В присутствии Рябузина

(начальника отдела кадров), Фейнинского, Фраломако (может быть,

фамилию я слегка путаю) - нового парторга из старых партийцев, Вознесенский

спросил: "Так что вы говорили про Вышинского?" Я повторил

фразу о меньшевике, покаялся, что болтал лишнее. - "Что нам

с Вами теперь делать, как Вы думаете?". Я набрал в легкие побольше

воздуха и выпалил: "Перевести на работу в другой отдел. Не

хочу больше работать с … доносчицей". Мне был объявлен выговор

и приказ о работе в сводном отделе. Тогда вместе со мной там было

всего три человека, которые занимались вопросами труда.

Я

сдавал экзамены в аспирантуру. Учил немецкий, слушал немецкое радио.

Утешал себя тем, что то, что я слышу - провокации и пропаганда.

Изучал секретные материалы об опыте фашистской Германии по использованию

рабочей силы. Война шла уже два года на Западе, и мы тоже вовсю

готовились. Оставались после конца рабочего дня. Вознесенский любил

повторять: "Вы что работаете как в мирное время? Не забывайте,

идет война". А это было в начале 1941 г. Произошла частичная

мобилизация. За пять дней до войны, то есть 18 июня 1941 г., мы

собирались с друзьями за столом, и Федя Марков (он уже был мобилизован)

встал и произнес странный, как нам показалось, тост "За победу

над Германией". В газетах в это время писали, что слухи о передвижении

войск Германии к нашим границам - очередная провокация. Я

сдавал экзамены в аспирантуру. Учил немецкий, слушал немецкое радио.

Утешал себя тем, что то, что я слышу - провокации и пропаганда.

Изучал секретные материалы об опыте фашистской Германии по использованию

рабочей силы. Война шла уже два года на Западе, и мы тоже вовсю

готовились. Оставались после конца рабочего дня. Вознесенский любил

повторять: "Вы что работаете как в мирное время? Не забывайте,

идет война". А это было в начале 1941 г. Произошла частичная

мобилизация. За пять дней до войны, то есть 18 июня 1941 г., мы

собирались с друзьями за столом, и Федя Марков (он уже был мобилизован)

встал и произнес странный, как нам показалось, тост "За победу

над Германией". В газетах в это время писали, что слухи о передвижении

войск Германии к нашим границам - очередная провокация.

Утром 22 июня я, как всегда, включил радио "Немецкие

голоса" и растерянно произнес: "Что-то ничего не пойму.

Говорят против нас, так ругаются. Слишком много. Неужели и это провокация?"

И пошел к сапожнику, сдавать обувь в ремонт. На Трубной площади

был установлен громкоговоритель. Там что-то шуршало, собрался народ.

Мы услышали слова: "Враг вероломно вторгся…" Что делать,

я знал. С ботинками под мышкой побежал в Госплан. Там дежурил Ваня

Мищенко. Почти никого не было. Ваня посадил меня к аппарату дежурного,

а сам побежал вызывать людей по другому телефону.

Раздался звонок.

- Кто у аппарата?

- Помощник дежурного.

- Где руководящие работники Госплана?

- В Соснах.

- Немедленно вызвать, - говорит Косыгин.

- Алексей Николаевич, за ними уже послано.

Часа в три того же дня состоялось совещание. Я предложил

(по опыту фашистской Германии) объявить обязательную трудовую повинность

женщин. Тогда это предложение принято не было. Ее объявили только

спустя полгода, 13 февраля 1942 г.

В первые дни войны встал вопрос о серийном производстве

новых реактивных снарядов (названных потом "катюшами").

Директор нового производства докладывал, что неоткуда взять рабочую

силу. В качестве одного из элементов трудовых ресурсов я предложил

учитывать в плане мужчин, негодных к строевой службе, подростков-допризывников

и раненых, списанных по состоянию здоровья. Последнее на совещании

вызвало резкие возражения со стороны военных. Ведь для этого нужно

было плановикам залезать в чужую епархию: иметь понятие о численности

армий, принимающих участие в боевых действиях. Особенно горячился

генерал Щаденко: "Плановики, кричал он, - дальше все по матушке.

Что я знаю, сколько у меня убъють, сколько ранють?! Плановики…"

Должен был выступать один товарищ, но он, видно, испугался возражать

и кивнул на меня. Это готовил Сонин, пусть говорит. И я давай громить

генералов. Увлекся и только вздрогнул, когда хлопнул стул. Вознесенский

встает и демонстративно выходит. Мол, он здесь ни при чем. Мне уже

терять нечего, я продолжаю. Дело могло кончиться просто дракой,

тогда бы я точно проиграл. Особым же красноречием генералы не страдали.

Окончательно вопрос не был решен, но предложение не было отвергнуто.

Вскоре меня назначили заведующим сектором по трудовым

ресурсам в сводном отделе Госплана. В качестве одного из элементов

в плане стояло "лагеря МВД". Косяченко (он в то время

был начальником лагерей МВД) ворвался ко мне в кабинет, рванул меня

за ворот: "Заставить тебя поехать по этим лагерям, посмотреть

на эту рабочую силу. Там одни доходяги!" Я про это знал. В

Куйбышеве, куда на некоторое время были эвакуированы сотрудники

Госплана, я один раз воспользовался своим служебным положением.

Мне передали, что недалеко от города лагерь, где сидит Женя И. -

немец, мой однокурсник и коллега. Его взяли из-за национальности

в первые недели войны. Я ничего не мог для него сделать, кроме как

пройти с ревизией по содержанию рабочей силы. Проверить калораж

питания, использование его по возможности в соответствии с квалификацией.

За разгильдяйство, беспорядки, нарушение условий содержания, невыполнение

рациона питания и т.д. обещал спросить головой. Ну, эта авантюра

сошла вроде бы мне с рук. Женя потом писал письмо, что ревизия помогла,

ему, по крайней мере. Но, в общем-то, я себя на этот счет не обманывал.

В 1943 г. (19 мая) запись в дневнике - я рискнул сделать

прогноз: "Война кончится летом 1945 г. Первыми в Берлин войдут

союзники. Они получат ключи от Берлина и не дадут создать народное

правительство в Германии. Мы будем принадлежать к победителям, но

результатом победы будет лишь сохранение довоенной территории. В

СССР произойдут перемены в отношении большей демократизации системы,

с одной стороны, и в отношении усиления принципа оплаты по труду,

оценки людей по их способностям, а не "биологическим"

признакам - с другой. СССР займет активную позицию по отношению

к Японии. Япония будет разгромлена в 1945-1946 гг."

В июле 1941 года объявили набор в московское ополчение.

Стали записываться мои коллеги из Госплана. Я ужаснулся, ведь "языков",

то есть пленных, лучше (с большей информацией), чем работники Госплана,

просто нельзя было представить. Но настроение в Москве тогда было,

так сказать, полупаническое. Лишь бы выжить, какая там секретность,

все равно убьют, и главное - отстоять Москву. Короче, я тоже записался,

хотя был белобилетником и винтовку видел близко первый раз в жизни.

Ходил в ополчение на подготовку, а ночевать приходил домой. Из-за

язвы не мог есть вместе со всеми и брал еду из дома. Конечно, это

не решало проблемы питания в действующей армии, но я понимал, что

ополченцы живы до первого боя. Через две недели кому-то повыше,

несмотря на всеобщую растерянность и разброд, все-таки пришло в

голову издать приказ, и всех госплановцев, кто еще не попал на фронт,

из ополчения отчислили. Госплан готовился к эвакуации, ставка оставалась

в Москве. То, что Сталин оставался в Москве, я думаю, сыграло очень

большую роль в битве за Москву.

В октябре я прилетал в Москву ненадолго. Вид ее мусорных

свалок, где рядом с бюстиками Сталина валялись комсомольские билеты,

вид ее охваченных паникой жителей сильно на меня подействовал. Я

бы Москве "героя" не давал. Но это было буквально неделю

или две. Ох, потом и взыскивали за "пропавшие" партийные

документы!

В 1944 году в первых списках по Госплану о награждении

орденами была и моя фамилия. Не знаю, не заметил ли мою фамилию

Вознесенский и поэтому не вычеркнул, или, наоборот, сам внес.

Вознесенский был выдающимся человеком, необыкновенно

способным, с прекрасной памятью и поэтому считался одним из первых,

кто может заменить Сталина. В конце 40-х годов, после очередного

инсульта Сталина, Маленков, Берия, Каганович, Помазнев стали готовить

на Вознесенского материал. Он, стоявший выше их на голову, совсем

не был им нужен в качестве конкурента. Планы ведь не всегда совпадали

с реальностью, и был выдвинут тезис, что Госплан обманывает правительство.

Придрались к следующему. До войны подготовка плана велась

с учетом сезонных колебаний производства. Первый квартал будущего

года сравнивали по выпуску с первым кварталом текущего и т.д. От

Вознесенского требовали "быстрых темпов", и он объявил,

что каждый следующий квартал отныне должен быть по плану не менее

чем на 5% выше предыдущего. То есть I-й сравнивается с IV-м по росту

выпуска продукции. А это привело…

Госплан всегда опаздывал с планом, осенью авралы, люди

сидят ночами. Вознесенский видел тучи над своей головой, и чтобы

не было опозданий, приказал готовить план не к октябрю, как раньше,

а к июлю. Делать годовой план будущего года в середине текущего

очень сложно, ведь недовыполнение плана каралось очень строго. В

результате того, что осень была необыкновенно теплой, сухой, план

текущего года оказался намного перевыполнен. И уже в октябре было

ясно, что не получится 5% перевыполнения в I-м квартале, по сравнению

с показателями IV-го. Но план уже был сдан. Брать его обратно в

Госплан на доработку Вознесенский не хотел. Это значило бы расписаться

в собственной несостоятельности. Тучи над его головой сгущались.

Как обычно, наверх подавался один экземпляр плана, остальные подлежали

уничтожению с оформлением через I-й отдел. То ли, как водится, оформление

запоздало, прошло небрежно… Грянула проверка, в Госплане поползли

слухи, что открыто дело об исчезновении секретных документов. Это

была, так сказать, прелюдия, обвинения по сути самого плана были

предъявлены Вознесенскому уже потом.

Вначале

в список вредителей включили так много людей, что стало ясно: работа

основного планирующего органа развалится. Список резко сократили

и уже в новый попали совсем не те, кто мог быть виноват в неправильном

оформлении документов. В него попал мой старший товарищ, с которым

я много лет проработал в Госплане, - Сухаревский. Обсудив с женою

дело, по ее решительному совету, я стал готовиться к выступлению

на партсобрании, где должны были исключать Сухаревского из партии.

(Я вступил в партию в 1944 году. Я всегда считал, что если ты с

чем-то не согласен, то бороться надо в коллективе, а не вне его).

На собрании я выступал в том роде, что он, конечно, виноват и заслуживает

выговора, но ведь виноват не только и не столько он, что в списке

нет других, более ответственных товарищей за секретность и т.д.

Я голосовал против исключения. Один. Меня никто не поддержал, это

был не 37-й год. Вначале

в список вредителей включили так много людей, что стало ясно: работа

основного планирующего органа развалится. Список резко сократили

и уже в новый попали совсем не те, кто мог быть виноват в неправильном

оформлении документов. В него попал мой старший товарищ, с которым

я много лет проработал в Госплане, - Сухаревский. Обсудив с женою

дело, по ее решительному совету, я стал готовиться к выступлению

на партсобрании, где должны были исключать Сухаревского из партии.

(Я вступил в партию в 1944 году. Я всегда считал, что если ты с

чем-то не согласен, то бороться надо в коллективе, а не вне его).

На собрании я выступал в том роде, что он, конечно, виноват и заслуживает

выговора, но ведь виноват не только и не столько он, что в списке

нет других, более ответственных товарищей за секретность и т.д.

Я голосовал против исключения. Один. Меня никто не поддержал, это

был не 37-й год.

Утром следующего дня ко мне подошел наш парторг и сказал:

"Быстро пиши заявление по собственному желанию. Иначе будет

гораздо хуже". Хотя я и предполагал такой оборот, но когда

вышел на улицу, мне показалось, что это конец. Без Госплана я не

смогу жить. Я так любил свою работу, так болел за нее!

Вот я сейчас вспоминаю свою жизнь. Как вечно высовывался

вопреки всякой логике, как вечно за это был бит, и думаю: может

быть, это и было везенье. Нет худа без добра. Не вылети я из Госплана

тогда, через полгода меня бы загребли вместе с Вознесенским как

начальника сектора. Да и вообще, кто из начальников или главных

специалистов в Госплане с его вечными перегрузками, работой ночами

и т.д. доживал до пенсии?

Я даже не ожидал, но в результате моего выступления

(я думаю, в большой степени) Сухаревского оставили в партии, ограничились

строгачем. Я уже не помню, был ли он тогда уволен, но что он не

сидел, - это точно. И занимал потом весьма крупный пост.

После Госплана я полгода подрабатывал в высшей школе

профдвижения, был доцентом, кажется. Потом Конник предложил перейти

к нему, он был заведующим кафедрой. Я было обрадовался, но его институт

перевели в Рязань.

Диссертацию

защитил в 1948 году. Меня рекомендовали в Институт экономики. Туда

очень трудно было устроиться, гораздо труднее, чем сейчас. А мне

говорят, раз диплом есть, возьмем старшим. Я опять попал на интересную

работу. Командировки по Сибири, Дальнему Востоку, Средней Азии.

Мы вели работу по составлению атласа зон и поясов Советского Союза.

Отдельно изучали трудовые ресурсы Средней Азии. Диссертацию

защитил в 1948 году. Меня рекомендовали в Институт экономики. Туда

очень трудно было устроиться, гораздо труднее, чем сейчас. А мне

говорят, раз диплом есть, возьмем старшим. Я опять попал на интересную

работу. Командировки по Сибири, Дальнему Востоку, Средней Азии.

Мы вели работу по составлению атласа зон и поясов Советского Союза.

Отдельно изучали трудовые ресурсы Средней Азии.

В 1949 году вышла моя книга "Вопросы баланса рабочей

силы", которая была вскоре переведена и издана в Варшаве, Праге,

Будапеште, Берлине. Вторая книга "Подготовка и повышение квалифицированных

рабочих на производстве (планирование и организация)", вышедшая

в 1951 году, также была переведена в пяти социалистических странах.

Меня называли экономистом-трудовиком, потом демографом,

социологом. Оглядываясь на то, чем я занимался, я думаю, что всю

жизнь занимался одной темой - Человеком. Меня всегда, прежде всего,

интересовали люди. Я никогда не думал над тем, как сделать, чтобы

жизнь стала "прекрасной и удивительной". Я думал, что

сейчас самое важное для людей и что я могу сделать, чтобы им стало

жить хотя бы немного лучше.

Записала Елена Бубнова

Третий слева в нижнем ряду - Михаил Яковлевич

Сонин

1 - Воспоминания опубликованы в сб. : Миграция

населения. Серия "Демография и социология". /Отв. Ред.

Ж.А. Зайончковская. //Институт социально-экономических проблем народонаселения

РАН. М., 1992, с. 214-232.

|