|

|

|

Рубрику ведет кандидат экономических наук Екатерина Щербакова

|

В 2009 году естественная убыль снизилась до 249 тысяч

человек и была немного перекрыта миграционным приростом

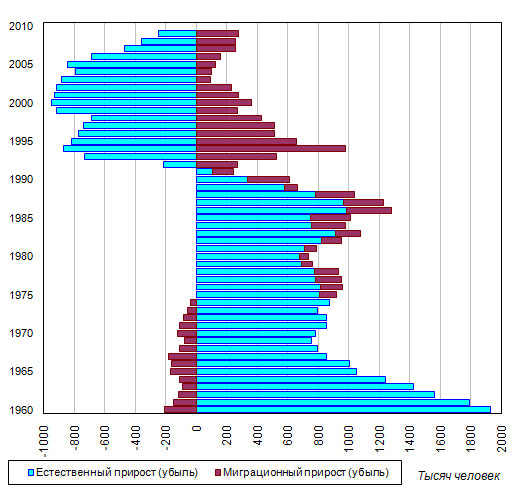

Основная причина сокращения численности россиян - устойчивая

естественная убыль населения, начавшаяся в 1992 году (рис. 5). Если

в 1986-1987 годах естественный прирост составлял почти по миллиону

человек за год, то в 1988-1991 годы он стал быстро сокращаться,

а в 1992 году статистическими органами была зафиксирована естественная

убыль в 219 тысяч человек. К 1994 году она возросла до 874 тысячи

человек, а после некоторого снижения в 1995-1998 годах вновь возросла

и в 1999-2002 годах превышала 900 тысяч человек в год. Наибольшего

значения естественная убыль достигла в 2000 году (949 тысяч человек),

после чего стала сокращаться, хотя и с некоторым отклонением от

этой тенденции в 2005 году (-847 тысяч человек). В 2008 году население

России уменьшилось из-за превышения числа умерших над числом родившихся

на 362 тысяч человек, а, по предварительным данным, за 2009 год

- на 249,4 тысячи человек. В целом за 1992-2009 годы число россиян

сократилось из-за естественной убыли на 12,9 миллиона человек, или

на 8,7%.

Превышение числа въезжающих в Россию на постоянное место

жительства над числом выезжающих из нее, которое наблюдается с середины

1970-х годов, обеспечивает миграционный прирост ее населения. Особенно

значительным он был в середине 90-х годов, хотя и не мог в полной

мере компенсировать естественную убыль (за исключением 1994 года,

когда миграционный прирост достиг рекордного значения в 978 тысячи

человек и перекрыл немалую естественную убыль в 874 тысячи человек).

К концу 1990-х годов объем учтенной чистой миграции сократился почти

втрое, а в 2003-2004 годах не достигал и 100 тысяч человек в год.

Опустившись в 2003 году до наименьшего значения - 93 тысяч человек,

- сальдо миграции, начиная с 2004 года, стало постепенно увеличиваться,

достигнув в 2007 году 258 тысяч человек.

Поскольку речь идет лишь о регистрируемой миграции,

ее объем во многом зависит от правил и практики регистрации, которые

меняются со временем. В частности, резкое сокращение числа прибывших

в 2001 году обусловлено, по-видимому, введенными ограничениями приема

граждан стран СНГ и Балтии, что привело к искусственному сокращению

потоков учитываемых иммигрантов, численность которых за 2004 году

была наименьшей за последние 50 лет. С начала 2007 года правила

снова изменились - в статистический учет стали попадать иностранные

граждане и лица без гражданства, впервые получившие разрешение на

временное проживание в России. Довольно значительное увеличение

миграционного прироста в 2007 году произошло в результате роста

числа зарегистрированных по месту жительства (на 100 тысяч человек,

или на 54%)3. По оценкам экспертов,

увеличение темпа миграционного прироста, по крайней мере, наполовину

обусловлено изменениями в регистрации мигрантов4.

В 2008 году величина миграционного прироста немного

уменьшилась, составив 257 тысяч человек. По оценкам Росстата, миграционный

прирост в 2009 году возрастет до 272,7 тысячи человек. В результате,

совокупный миграционный прирост за 1992-2009 годы составит около

6.3 миллиона человек, или +4,2%, восполнив чуть менее половины (49%)

потерь населения России в результате естественной убыли.

Рисунок 5. Компоненты прироста (убыли) населения России,

1960-2009 годы, тысяч человек

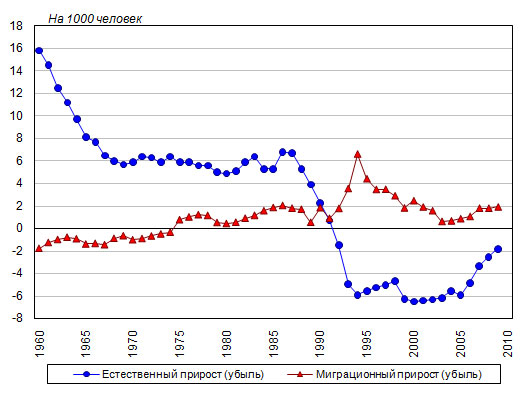

Интенсивность естественной убыли усилилась в конце 1990-х

годов, опустившись в 2000 году до -6,5‰. Затем она стала сокращаться,

составив в 2008 году -2,5‰, а в 2009 году, по предварительным данным,

-1,8‰. Менее интенсивной естественная убыль была только в 1992 году

(рис. 6).

Интенсивность миграционного прироста населения России

после десятикратного снижения - с 6,6‰ в 1994 году до 0,6‰ в 2003

году - стала понемногу возрастать со второй половины 2004 года.

В 2005 году он составил 0,9‰, в 2006 - 1,1‰, а в 2007-2008 годах

возрос до 1,8‰, а в 2009 году, по предварительным оценкам, до 1,9‰.

Но и увеличившийся миграционный прирост компенсировал

в 2007 году лишь чуть более половины численных потерь населения

в результате естественной убыли (в 2003 году - 10%). По мере сокращения

естественной убыли возрастала степень ее возмещения миграционным

приростом. В 2008 году она составила около 71%. В январе-ноябре

2009 года миграционный прирост не только полностью компенсировал

численные потери населения в результате естественной убыли, но и

превысил их на 1,4%. Ожидается, что в целом за год это превышение

будет еще выше (9%).

Рисунок 6. Компоненты прироста (убыли) населения России,

1960-2009 годы, на 1000 человек постоянного населения

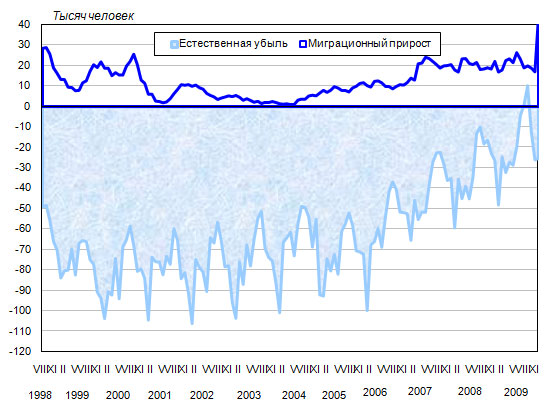

Наибольшая естественная убыль приходится, как правило,

на декабрь-январь, наименьшая - на июнь-сентябрь (рис. 7). В последние

годы естественная убыль по данным помесячного учета устойчиво сокращалась,

по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, а в августе-сентябре

2009 года был зафиксирован небольшой естественный прирост.

Учитываемый миграционный прирост в меньшей степени подвержен

сезонному фактору, хотя в весенне-летние месяцы, он, как правило,

несколько выше; впрочем, определенное увеличение в последние годы

отмечается и в декабре. Однако величина миграционного прироста,

заложенного в расчеты предварительной численности населения России

на начало 2010 года, предполагает практически двукратное увеличение

миграционного прироста в декабре 2009 года, по сравнению с предшествующими

месяцами, или корректировки данных оперативной отчетности в целом

за год5.

Рисунок 7. Компоненты изменения численности населения

России по месяцам 1998-2009 годов, тысяч человек

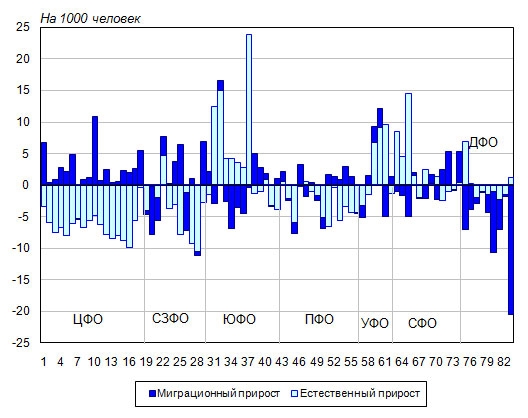

Тенденции изменения численности населения российских

регионов по-прежнему отличаются заметным разнообразием.

В 4 из 7 федеральных округов в 2009 году продолжался,

хотя и с меньшей интенсивностью, процесс естественной убыли населения.

Особенно значительным он был в Центральном (-4,7‰) и Северо-Западном

(-3,9‰) федеральных округах. В Южном федеральном округе в последние

3 года наблюдается естественный прирост населения (2,0‰ в 2009 году,

1,8‰ в 2008 году, 0,8‰ в 2007 году). В 2009 году естественный прирост

населения ожидается, по предварительным оценкам, в Уральском (0,7‰)

и Сибирском (0,1‰) федеральных округах.

Миграционный прирост наблюдался во всех федеральных

округах, кроме Дальневосточного, население которого продолжает убывать

в результате миграционного оттока, интенсивность которого в 2008

году увеличилась до -3,1‰ (-19,8 тысячи человек), но в 2009 году,

как ожидается, будет ниже (-2,7‰, или -19,5 тысячи человек). Незначительный

миграционный отток из Сибирского федерального округа сменился небольшим

приростом (0,3‰ в 2008 году и 1,0‰ в 2009 году). Интенсивность миграционного

прироста в Центральном и Южном федеральных округах в 2009 году несколько

снизилась, а в Сибирском, Приволжском и Уральском - напротив, немного

возросла. Тем не менее, Центральный федеральный округ продолжает

поглощать значительную часть общего миграционного прироста населения

России (63% в 2009 году, 72% в 2008 году), в том числе Москва и

Московская область - около половины (соответственно, 48% и 54%).

Если говорить о регионах-субъектах федерации, то в 9

из них, по предварительной оценке за 2009 год, население росло за

счет как естественного, так и миграционного прироста - в республиках

Башкортостан, Ингушетия и Хакасия, Ненецком и Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре, Красноярском крае, Астраханской, Томской и Тюменской

областях (в 2007-2008 годах только в 6, в 2005-2006 годах - в 4).

В 21 регионе число жителей сократилось как из-за естественной убыли,

так и из-за преобладающего миграционного оттока. Для некоторых регионов

- республик Северного Кавказа (за исключение Адыгеи) и ряда регионов

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока - при сохранении естественного

прироста характерен миграционный отток населения. В большинстве

же европейских регионов миграционный приток в той или иной степени

компенсирует естественную убыль населения (рис. 7).

Различен не только знак, но и интенсивность естественного

и миграционного прироста (убыли) по регионам.

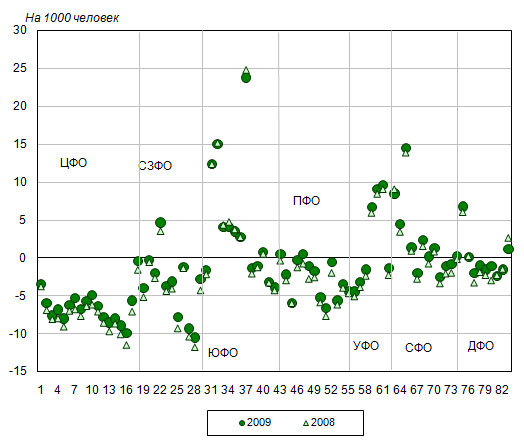

В 2009 году естественный прирост отмечался в 25 российских

регионах (в 2208 году - в 21, в 2007 году - в 20). В Чеченской Республике

он превышает 2% (хотя и несколько ниже, чем в 2008 году), в республиках

Ингушетия, Тыва и Дагестан - 1%, а в остальных был ниже (табл. 2

и рис. 8).

В 58 регионах-субъектах федерации сохранялась естественная

убыль, причем в 40 из них она превышала средний уровень по России,

хотя и в них ее интенсивность несколько снизилась по сравнению с

предшествующим годом.

Рисунок 8. Компоненты изменения численности населения

регионов - субъектов Российской Федерации за 2009 год, на 1000 человек

населения

Список регионов

Таблица 2. Десять регионов - субъектов Российской Федерации

с наиболее высокими и наиболее низкими показателями коэффициента

естественного прироста (КЕП) в 2009 году, на 1000 человек

|

Регионы с самыми высокими КЕП

|

Регионы с самыми низкими КЕП

|

|

Российская Федерация – -1,8

|

|

Чеченская Республика

|

23,8

|

Псковская область

|

-10,5

|

|

Республика Ингушетия

|

15,0

|

Тульская область

|

-9,9

|

|

Республика Тыва

|

14,5

|

Новгородская область

|

-9,3

|

|

Республика Дагестан

|

12,4

|

Тверская область

|

-8,9

|

|

Ямало-Ненецкий автономный округ

|

9,6

|

Смоленская область

|

-8,5

|

|

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

|

9,1

|

Ивановская область

|

-8,0

|

|

Республика Алтай

|

8,5

|

Тамбовская область

|

-8

|

|

Республика Саха (Якутия)

|

6,8

|

Рязанская область

|

-7,8

|

|

Тюменская область

|

6,7

|

Ленинградская область

|

-7,8

|

|

Ненецкий автономный округ

|

4,7

|

Владимирская область

|

-7,6

|

По сравнению с 2008 годом, интенсивность естественной

убыли сократилась в 56 регионах, в 4 - в республиках Башкортостан

и Удмуртия, Красноярском крае и Томской области - сменилась естественным

приростом, еще в 2 - Сахалинской области и Еврейской автономной

области - немного усилилась.

В регионах, в которых в 2008 году наблюдался естественный

прирост, его интенсивность увеличилась, по предварительным данным

за 2009 год, в 11 регионах, в 8 немного снизился, в 2 остался неизменным.

Наиболее существенно - на 1 пункт промилле - увеличился естественный

прирост в Республике Бурятии и Ненецком автономном округе (рис.

9).

Рисунок 9. Естественный прирост (убыль) населения регионов-субъектов

Российской Федерации, 2008 и 2009 годы, на 1000 человек населения

Список регионов

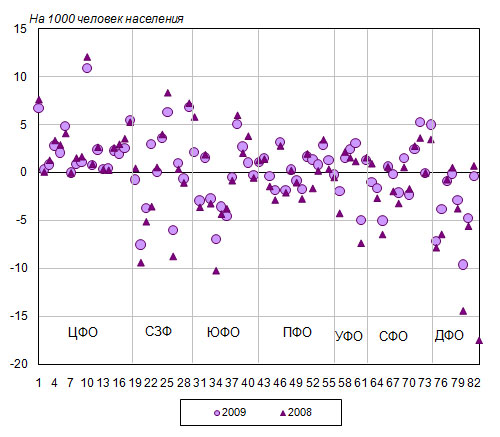

Что касается миграционного прироста, то он был зафиксирован,

по предварительным данным за 2009 год, в 46 регионах (в 2008 году

в 48, в 2007 году в 45), причем в 23 регионах он был выше среднего

по России уровня. Наиболее высоким он был, как и в 2006-2008 годах,

в Московской области (табл. 3).

В абсолютном выражении лидирующую позицию также заняла

Московская область, пополнив свое население за счет миграционного

обмена на 73,2 тысячи человек, превзойдя по этому показателю Москву

(57,5). В 2006-2008 годах ситуация была аналогичной, хотя в предшествующие

годы на первое место чаще выходила Москва.

За Москвой и Московской областью с большим отрывом следуют

Санкт-Петербург (31,4 тысячи), опережающий в последние годы Краснодарский

край (26,0), Новосибирская область (13,9), республика Татарстан

(12,0), Ленинградская и Белгородская области (более 10 тысяч человек).

В 37 регионах-субъектах федерации в 2009 году, по предварительным

данным, сложился миграционный отток населения (в 2008 году в 35,

в 2007 году в 38). Среди них по интенсивности миграционной убыли

вновь выделяется Чукотский автономный округ, по-прежнему высок отток

из Магаданской области. В остальных регионах миграционная убыль

не достигала 0,8% численности постоянного населения. В абсолютном

выражении наиболее значительные потери населения в миграционном

обмене с другими территориями понесли республики Дагестан (около

8 тысяч человек), Коми (7,8), Саха (Якутия) (6,8), а также Иркутская

(5,7) и Мурманская области (5,1 тысячи человек).

Таблица 3. Десять регионов- субъектов Российской Федерации

с наиболее высокими и наиболее низкими показателями коэффициента

миграционного прироста (КМП) в 2009 году, на 1000 человек

|

Регионы с самыми высокими КМП

|

Регионы с самыми низкими КМП

|

|

Российская Федерация – 1,9

|

|

Московская область

|

10,9

|

Чукотский автономный округ

|

-20,5

|

|

Санкт-Петербург

|

6,8

|

Магаданская область

|

-9,6

|

|

Белгородская область

|

6,8

|

Республика Коми

|

-7,5

|

|

Ленинградская область

|

6,3

|

Республика Саха (Якутия)

|

-7,1

|

|

Москва

|

5,5

|

Республика Калмыкия

|

-6,9

|

|

Новосибирская область

|

5,3

|

Мурманская область

|

-6,0

|

|

Краснодарский край

|

5,0

|

Республика Тыва

|

-5,0

|

|

Томская область

|

5,0

|

Ямало-Ненецкий автономный округ

|

-5,0

|

|

Калужская область

|

4,8

|

Сахалинская область

|

-4,7

|

|

Калининградская область

|

3,6

|

Республика Северная Осетия-Алания

|

-4,5

|

Из 48 регионов, в которых в 2008 году был зафиксирован

миграционный прирост населения, его интенсивность увеличилась, наиболее

значительно в Новосибирской и Томской областях. В остальных она

снизалась, особенно значительно в Адыгее и Астраханской области

в Южном федеральном округе (рис. 10), в 4 регионах сменилась незначительных

миграционным оттоком.

Среди 35 регионов с миграционной убылью населения, зафиксированной

в 2008 году, в 2 - Оренбургской области и Ненецком автономном округе

- по предварительным данным за 2009 год, сложился миграционный прирост,

в 4 миграционная убыль усилилась (в Чукотском автономном округе,

Северной Осетии - Алании, Приморском крае и Оренбургской области),

а в остальных 29 снизилась.

Рисунок 10. Миграционный прирост (убыль) населения регионов-субъектов

Российской Федерации, 2008 и 2009 годы, на 1000 человек населения

Список регионов

3 - При оценке миграционного прироста (разницы

между числами прибывших и выбывших) Федеральная служба государственной

статистики (Росстат) использует в настоящее время два источника

информации:

- результаты разработки поступающих от территориальных органов Федеральной

миграционной службы России документов статистического учета прибытия

и убытия (листок статистического учета мигранта и отрывной талон

к нему), которые составляются при регистрации или снятии с регистрационного

учета населения по месту жительства (первичные статистические учетные

документы не составляются на мигрантов, зарегистрированных по месту

пребывания, вне зависимости от срока пребывания);

- сведения о численности мигрантов, зарегистрированных по месту

пребывания на срок 1 год и более, которые собираются вручную территориальными

органами статистики в течение года.

4 - Население России 2007: Пятнадцатый ежегодный

демографический доклад /Отв. ред. А.Г.Вишневский. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ,

2009, с. 221.

5 - В ходе разработки материалов текущего учета

за год учитываются все случаи поздней регистрации демографических

событий и вносятся иные возможные уточнения. По данным помесячного

учета, миграционный прирост в 2007 году составил 239,9 тысячи человек,

а по уточненным данным годовой разработки - 258,2, в 2008 году -

соответственно, 242,1 и 257,1 тысячи человек. Значение естественной

убыли, напротив, стало ниже после уточнений годовой разработки:

в 2007 году - 470,3 против 477,7 тысячи человек по данным помесячного

учета, в 2008 году - 362,0 против 363,5.

|