|

|

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Молодые ученые об актуальных проблемах

демографической науки Заседание Демографической секции Центрального

дома ученых РАН

23 мая 2019 года состоялось очередное и последнее заседание

Демографической секции Московского Дома Ученых сезона 2018-2019

гг., на котором, как уже стало традицией, выступали молодые ученые-демографы.

Заседание открыл Председатель Демографической секции

В.В. Елизаров и представил выступающих: Елену Папанову, младшего

научного сотрудника Международной лаборатории исследований и здоровья

НИУ ВШЭ и Нелли Смулянскую, аспиранта кафедры народонаселения экономического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Первой

с докладом на тему "Особенности смертности населения Москвы:

наблюдаемая динамика, компоненты снижения и качество данных"

выступила Елена Папанова. Первой

с докладом на тему "Особенности смертности населения Москвы:

наблюдаемая динамика, компоненты снижения и качество данных"

выступила Елена Папанова.

В начале своего выступления она отметила, что в основу

сегодняшнего доклада положены результаты совместной работы с В.М. Школьниковым

и С.А. Тимониным, которые были представлены на ХХ Апрельской

конференции НИУ ВШЭ в апреле 2019 г. Предпосылками для данного исследования

послужило то, что в 1990-х годах преимущество Москвы исчезло за

счет резкого роста смертности от внешних причин, большая доля умерших

от которых приходится на население с низким образованием и работников

физического труда. После 1994 года в качестве главного отличия динамики

смертности в Москве по сравнению с Россией в целом исследователи

отмечают отсутствие выраженного роста смертности, и более раннее

начало ее устойчивого снижения. В отношении более позднего периода

отмечается, прежде всего, заметное лидерство Москвы по сравнению

с другими регионами России. Вместе с тем, быстрое увеличение дифференциации

между Москвой и остальной страной вызывает некоторые сомнения относительно

правдоподобности роста продолжительности жизни в Москве, тем более

что рост межрегионального неравенства в смертности среди регионов

России обусловлен исключительно крайне низкой смертностью пожилого

населения в Москве и Санкт-Петербурге.

Далее докладчик остановилась на анализе динамики ожидаемой

продолжительности жизни при рождении, в интервале возрастов 15-59

лет и в возрасте 60 лет, а также разницы этих показателей между

Москвой и Россией (без Москвы) и отобранными странами: Чехией, Швецией,

Эстонией в 1989-2017 гг., вкладе возрастных групп в изменение ожидаемой

продолжительности жизни в Москве и в России.

Затем Е. Папанова сосредоточилась на анализе качества

данных и привела для сравнения возрастные коэффициенты смертности

в возрастах старше 60 и 70 лет, а также ожидаемую продолжительность

жизни в возрасте 80 лет в Москве, России, Венгрии, Чехии и Швеции.

Особое внимание было уделено сравнительному анализу ожидаемой продолжительности

жизни при рождении и при выходе на пенсию по данным статистики смертности

и оценке, рассчитанной по результатам коррекции смертности в возрастах

старше 80 лет.

В заключение было отмечено, что продолжительность жизни

в Москве до 1990-х годов отличалась от среднероссийского уровня

не так значительно, как в современный период. В середине 1990-х

гг. более быстрый, чем в остальных регионах России, компенсационный

рост продолжительности жизни, а также отсутствие роста смертности

в конце 1990-х гг. обеспечили формирование разрыва в продолжительности

жизни между Москвой и остальной Россией.

Существующий в настоящее время разрыв в продолжительности

жизни между Москвой и остальной Россией полностью сформировался

в середине 1990-х-середине2000-х гг., его уровень не изменился за

весь период устойчивого снижения смертности. Это было определено

более низкой смертностью в трудоспособном возрасте. На трудоспособный

возраст приходится основной прирост численности населения Москвы

в межпереписной период 1989-2002 гг., эта же группа населения определила

особенности динамики смертности в1990-2000-е гг. Может указывать

как на объективные факторы (селективный эффект "здорового мигранта",

более благоприятные условия жизни в регионах, притягивающих мигрантов),

так и на искажения вследствие неточной оценки численности этой возрастной

группы при переписи населения.

Со временем все большая часть различий в ОПЖ между Москвой

и Россией приходится на все более пожилой возраст. При этом смертность

в пожилом возрасте в Москве существенно занижена, особенно среди

мужчин. Наиболее вероятно причиной этого занижения является переоценка

численности пожилого населения Москвы по переписям населения 2002

и 2010 гг.

Основные структурные особенности смертности в Москве

(высокая доля БСК и ишемической болезни сердца, низкая доля смертей

от прочих БСК) остаются характерным для среднероссийских тенденций,

что связано с особенностями выбора первоначальной причины смерти,

т.е. качества данных.

Скорректированные оценки снижают уровень продолжительности

жизни при рождении в Москве, однако сохраняют явное преимущество

Москвы.

Затем

с докладом на тему "Детерминанты рождаемости у женщин старших

возрастов" выступила Нелли Смулянская. Затем

с докладом на тему "Детерминанты рождаемости у женщин старших

возрастов" выступила Нелли Смулянская.

В начале своего выступления она отметила, что основное

внимание в докладе уделено выделению этапов постарения рождаемости,

классификации регионов России и анализу факторов принятия решения

о рождении ребенка. Работа основана на данных HFD, GGS, Росстата,

РПН-2017, МПН-2015, РоСБРиС и применении эконометрического моделирования,

кластеризация и демографического анализа.

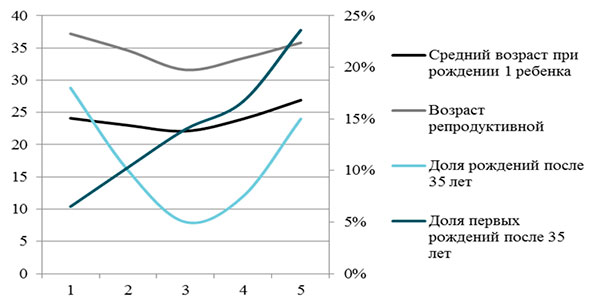

Работа основана на анализе системы индикаторов календаря

рождений: суммарного коэффициента рождаемости; суммарного коэффициента

рождаемости первых детей; среднего возраста матери при рождении

1 ребенка; доли рождений после 35 лет; доли первых рождений среди

рождений после 35 лет; возрасте репродуктивной старости.

Далее докладчик остановилась на проблеме выделения этапов

постарения рождаемости и привела, составленную ей классификацию

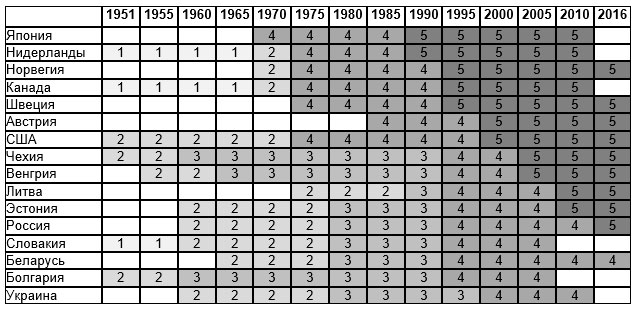

(таб.1 и рис.1).

Таблица 1. Хронология прохождения этапов в разных странах

Доля рождений после 35 лет и первых рождений после 35 лет

- по вспомогательной оси.

Рисунок 1. Этапы постарения рождаемости

Анализ классификации стран по показателям постарения

рождаемости показал, что процесс постарения рождаемости в наиболее

развитых странах начался в 1970-е годы. В странах бывшего социалистического

блока данный процесс начался в 90-х и происходил существенно более

быстрыми темпами. При этом в самые кризисные 90-е годы в странах

этой группы наблюдался достаточно серьёзный обратный процесс временного

омоложения рождаемости именно за счет откладывания деторождений

женщинами старших возрастных групп.

На основе анализа следующих показателей: суммарного

коэффициента рождаемости; среднего возраста матери при рождении

1 ребенка; доли рождений после 35 лет; доли первых рождений среди

рождений после 35 лет и возраста репродуктивной старости были выделены

схожие этапы в динамике рождаемости в регионах России, которые позволили

распределить регионы в четыре кластера.

Далее Н. Смулянская остановилась на определении детерминант

рождаемости женщин старших возрастов, которое было основано на данных

"Generation&Gender Survey", в частности на опросе

женщин15-50 лет, которые по состоянию здоровья могут иметь детей

и принявшие участие в двух волнах исследования. Фильтрация наблюдений

с положительным ответом на вопрос "Вы тот же человек, который

отвечал на вопросы в первой волне?" (закрытый вопрос) значительно

сократила исследуемую выборку и в итоге она составила 8345 респондентов.

Результаты применения регрессионного анализа позволили

определить факторы откладывания деторождения для женщин, как имеющих

хотя бы одного ребенка, так для тех, у которых не было детей на

момент исследования (табл.2 и 3).

Таблица 2. Факторы принятие решения о деторождении.

Результаты моделирования для женщин, уже имеющих хотя бы одного

ребенка

|

Переменная

|

Моложе 35

|

Старше 35

|

|

Const

|

0,97

|

-14,3

|

|

Возраст

|

0,02

|

0,85

|

|

Возраст2

|

-0,00

|

-0,01

|

|

Количество детей

|

-1,11***

|

-0,85***

|

|

Количество детей2

|

0,19***

|

0,12***

|

|

Занятость

|

-1,66***

|

-2,32***

|

|

Образование

|

0,20***

|

0,14

|

|

Наличие партнера

|

-0,25*

|

-0,91***

|

|

Сельский тип места жительства

|

-0,12

|

0,39

|

|

Удовлетворенность жильем

|

-0,01

|

-0,06

|

|

Наличие помощи в уходе за детьми

|

0,03

|

0,37

|

|

Удовлетворенность помощью в уходе за ребенком

|

-0,15

|

0,09**

|

|

Удовлетворенность распределением домашних обязанностей

|

0

|

-0,01

|

|

Удовлетворенность взаимоотношениями с партнером

|

0,08**

|

0,11

|

|

Самооценка здоровья

|

-0,18**

|

-0,24

|

|

Количество рабочих часов в неделю

|

0,02***

|

0,02**

|

|

Удовлетворенность занятостью

|

0,10***

|

0,08

|

|

Религиозность

|

0,06*

|

0,06

|

|

Количество братьев и сестер

|

0,06

|

-0,01

|

|

Группа страны

|

1,11***

|

1,18***

|

|

Самооценка здоровья

|

-0,18**

|

-0,24

|

Таблица 3. Факторы принятие решения о деторождении.

Результаты моделирования для женщин, у которых не было

детей на момент исследования

|

Переменная

|

Моложе 35

|

Старше 35

|

|

Const

|

-7,37**

|

-45,5

|

|

Возраст

|

0,45*

|

2,41

|

|

Возраст2

|

-0,01**

|

-0,03

|

|

Количество детей

|

-0,01

|

0,42

|

|

Количество детей2

|

0,12

|

-0,49

|

|

Занятость

|

0,70**

|

-1,37

|

|

Образование

|

0,73***

|

0,48

|

|

Наличие партнера

|

-0,03

|

-0,19

|

|

Сельский тип места жительства

|

0,16***

|

0,05

|

|

Удовлетворенность жильем

|

0,12***

|

0,18

|

|

Наличие помощи в уходе за детьми

|

-0,23*

|

-0,24

|

|

Удовлетворенность помощью в уходе за ребенком

|

0

|

0

|

|

Удовлетворенность распределением домашних обязанностей

|

-0,05*

|

0,04

|

|

Удовлетворенность взаимоотношениями с партнером

|

0,06**

|

-0,22

|

|

Самооценка здоровья

|

0,09

|

0,23

|

|

Количество рабочих часов в неделю

|

0,15

|

-0,83

|

|

Удовлетворенность занятостью

|

-7,37**

|

-45,5

|

|

Религиозность

|

0,45*

|

2,41

|

|

Количество братьев и сестер

|

-0,01**

|

-0,03

|

|

Группа страны

|

-0,01

|

0,42

|

|

Самооценка здоровья

|

0,12

|

-0,49

|

Для России факторы откладывания деторождения были определены на

основе данных выборочного наблюдения репродуктивных планов населения,

проведенного Росстатом (табл.4)

Таблица 4. Факторы откладывания деторождения в России

| |

до

25

|

25-

29

|

30-

34

|

35-

39

|

40 и

старше

|

|

Необходимо найти более высоко оплачиваемую работу

|

84%

|

66%

|

52%

|

45%

|

50%

|

|

Пока не позволяют материальные возможности

|

80%

|

76%

|

68%

|

63%

|

67%

|

|

Жилищные трудности, отсутствие жилья.

|

70%

|

59%

|

50%

|

39%

|

40%

|

|

Хочется хоть какое-то время пожить для себя

|

70%

|

48%

|

33%

|

27%

|

35%

|

|

Отсутствие супруга(ги)/партнера(ши)

|

63%

|

44%

|

40%

|

41%

|

39%

|

|

Нужно закончить образование

|

62%

|

13%

|

8%

|

3%

|

5%

|

|

Не уверен(а) в прочности брака/партнерства

|

36%

|

36%

|

28%

|

22%

|

31%

|

|

Нет твердой уверенности в том, что мне/нам нужен еще ребенок

|

35%

|

28%

|

25%

|

24%

|

21%

|

|

Мне (супругу(е)/партнеру(ше)) трудно совмещать работу и уход

за ребенком

|

34%

|

41%

|

37%

|

30%

|

33%

|

|

Нет надежды на то, что родственники смогут оказывать регулярную

помощь в уходе за ребенком

|

34%

|

29%

|

26%

|

24%

|

14%

|

|

Муж (жена) пока хочет подождать с рождением ребенка

|

33%

|

40%

|

38%

|

32%

|

25%

|

|

Не хочу (супруг(а)/партнер(ша) не хочет) оставлять работу

хотя бы на время

|

31%

|

28%

|

24%

|

17%

|

27%

|

|

Трудно устроить ребенка в детский сад

|

27%

|

30%

|

35%

|

25%

|

27%

|

|

Там, где я живу, нет благоприятных условий, облегчающих уход

за ребенком

|

25%

|

22%

|

27%

|

19%

|

24%

|

|

Необходимость выплачивать кредиты,

|

21%

|

36%

|

39%

|

35%

|

24%

|

|

Младший ребенок пока слишком маленький

|

19%

|

36%

|

35%

|

23%

|

16%

|

|

Пока не позволяет состояние здоровья

|

10%

|

10%

|

13%

|

12%

|

12%

|

В заключительной части выступления Н. Смулянская отметила,

что страны проходят схожие этапы постарения рождаемости, при этом

в европейских постсоциалистических странах процесс постарения рождаемости

начался позже, но шел более интенсивно. В России можно выделить

несколько групп регионов, которые по своим демографическим показателям

находятся на разной стадии постарения рождаемости. При этом факторы

принятия демографических решений у женщин различаются в большей

степени в зависимости от очередности рождения ребенка (наличие первенца),

в меньшей степени от возраста женщины, а у бездетных женщин старшей

возрастной группы объективные факторы становятся незначимыми. Таким

образом поздние стадии постарения рождаемости должны сочетаться

с более дифференцированной демографической политикой с точки зрения

набора мер стимулирования рождаемости.

Полный текст презентации прилагается

в файле.

Доклады были выслушаны с большим интересом, вызвали

многочисленные вопросы и оживленную дискуссию, в которой выступили

В.Н. Архангельский, В.В. Елизаров, А. Ракша и другие.

|